職場で腰痛予防するには 厚生労働省が「腰痛予防対策チェックリスト」

厚生労働省によると、職場における腰痛は、1978年をピークに長期的に減少傾向にあったものの、特に、社会福祉施設や医療保健業などは増加傾向にあり、陸上貨物運送事業では、全業種平均を大幅に上回る高い発生率となっています。そこで、厚労省は、具体的な腰痛対策をまとめた「腰痛予防対策チェックリスト」を公表しました。

厚生労働省によると、職場における腰痛は、1978年をピークに長期的に減少傾向にあったものの、特に、社会福祉施設や医療保健業などは増加傾向にあり、陸上貨物運送事業では、全業種平均を大幅に上回る高い発生率となっています。そこで、厚労省は、具体的な腰痛対策をまとめた「腰痛予防対策チェックリスト」を公表しました。

目次

厚労省の公式サイトによると、職場における腰痛の主な要因として以下の3つがあります。

腰部に動的あるいは静的に過度な負荷や負担がかかることで発生します。たと えば、重量物の持ち上げ、押したり引いたりする作業、腰を深く曲げる・ひねるなどの不自然な作業姿勢、長時間同じ姿勢で仕事をすることなどが該当します。

作業場所の物理的な環境が腰痛を誘発するケースです。具体的には、身体が寒冷にさらされる環境、暗い照明、凹凸があったり滑りやすかったりする床面、狭い作業空間や不適切な機器配置、車両運転などによる長時間にわたる全身振動などが挙げられます。

労働者個人の特性や健康状態、勤務条件などが影響します。年齢、性別、体格、骨粗しょう症などの既往症、腰が痛いときでもゆっくりと休むことができない状況、十分な休憩や仮眠が取れない衛生施設の不備、夜間勤務が長いなどの個人の勤務条件などが考えられます。

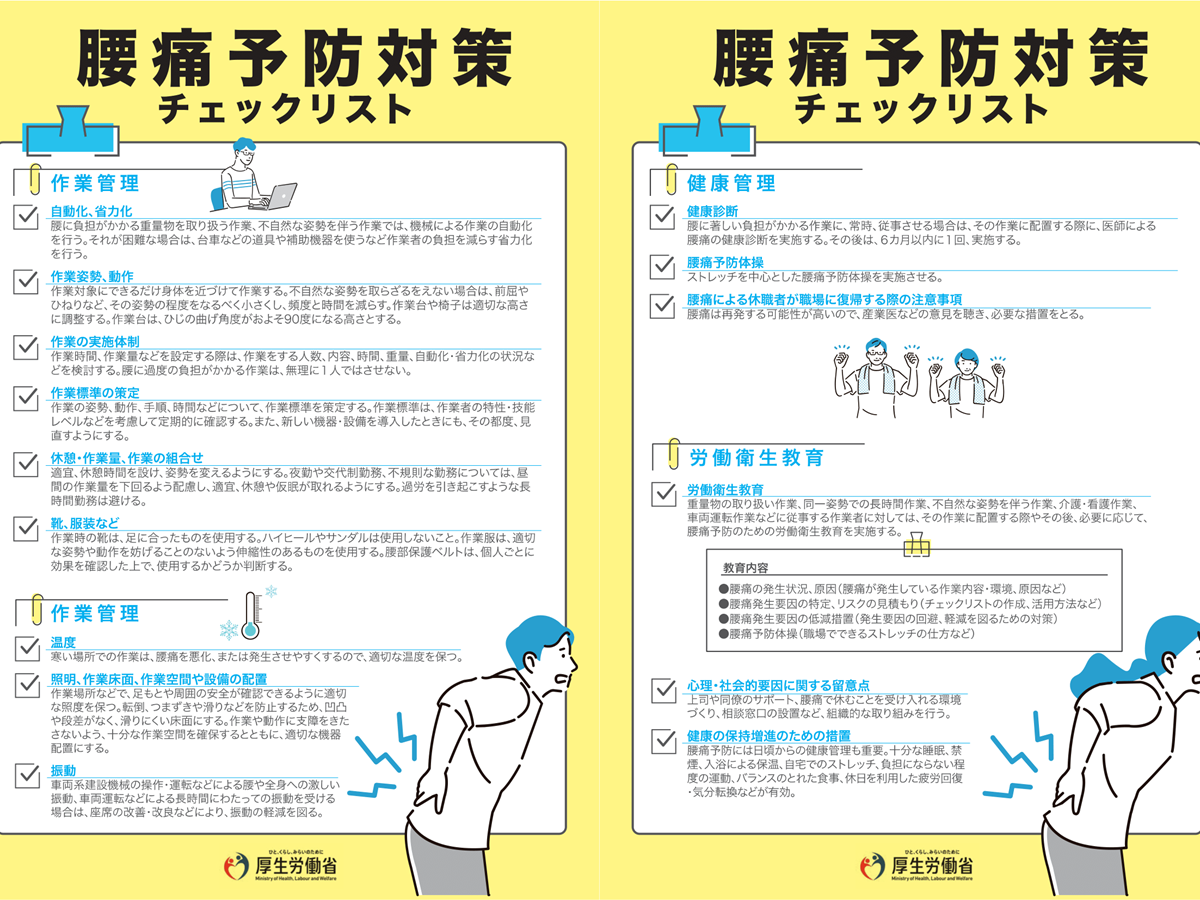

腰痛予防に向けて、厚労省はチェックリストで職場全体で取り組むべき具体的な指針を示しています。

作業そのものや作業環境を見直すことで、腰への負担を物理的に軽減します。たとえば、自動化・省力化でいうと、腰に負担がかかる重量物取扱いや不自然な姿勢を伴う作業は、機械による自動化を検討しましょう。難しい場合でも、台車などの道具や補助機器を使うなど作業者の負担を減らしましょう。

つぎに、作業姿勢・動作です。作業対象に身体をできるだけ近づけて作業し、前屈やひねりなど不自然な姿勢を強いられる場合は、その程度を小さくし、頻度と時間を減らしましょう。作業台や椅子の高さは適切に調整し、特に作業台はひじの曲げ角度がおよそ90度になる高さが目安です。

そして、作業時間や作業量を設定する際には、作業をする人数、内容、重量などを十分に検討し、腰に過度の負担がかかる作業を無理に一人で行わせないようにしましょう。

さらに、作業の姿勢、動作、手順、時間などについて具体的な作業標準を策定し、作業者の特性や技能レベルを考慮して定期的に確認・見直しをしましょう。新しい機器・設備導入時にも都度見直すことが重要です。

あわせて、適宜、休憩時間を設け、姿勢を変えるように促しましょう。夜勤や交代制勤務など不規則な勤務では、昼間の作業量を下回るよう配慮し、休憩や仮眠を適切に取れるようにします。過労につながる長時間勤務は避けましょう。

靴・服装などへの配慮も必要です。作業時の靴は足に合ったものを選び、ハイヒールやサンダルは使用しないようにしましょう。作業服は、適切な姿勢や動作を妨げないよう伸縮性のあるものを使用します。腰部保護ベルトの使用は、個人ごとに効果を確認した上で判断します。

作業環境でも、寒い場所での作業は腰痛を悪化させやすいため、適切な温度を保ちましょう。足元や周囲の安全を確認できるよう適切な照度を保ち、転倒やつまずき、滑りを防ぐため、凹凸や段差がなく滑りにくい床面にします。作業や動作に支障のないよう十分な作業空間を確保し、適切な機器配置にすることも大切です。車両運転などによる長時間振動を受ける場合は、座席の改善・改良により振動を軽減します。

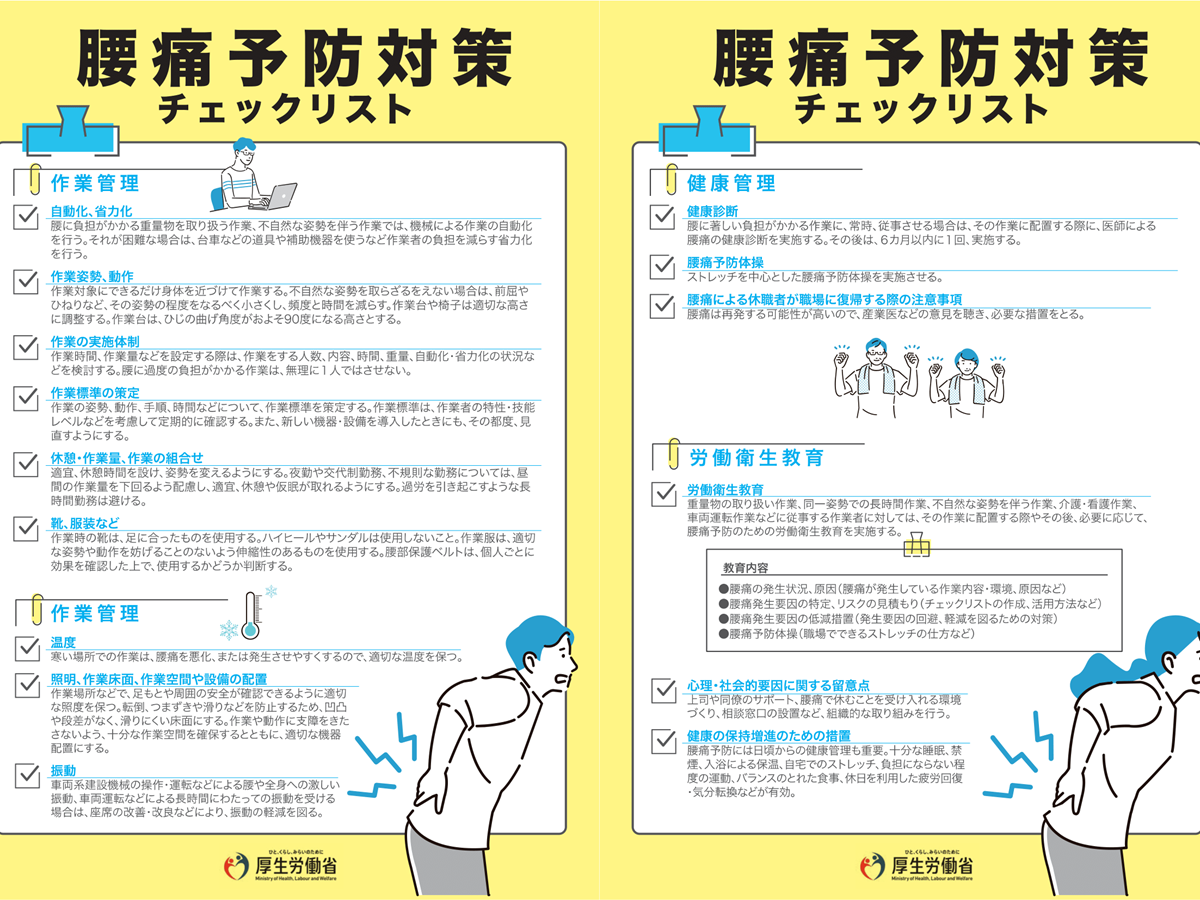

まず、健康診断は、腰に著しい負担がかかる作業に常時従事する労働者には、その作業に配置する際、およびその後6カ月以内に1回、医師による腰痛の健康診断を実施しましょう。

腰痛予防には、ストレッチを中心とした腰痛予防体操を職場で実施させることが有効です。また、腰痛は再発の可能性が高い疾患であるため、腰痛により休職した労働者が職場に復帰する際は、産業医などの意見を聴き、再発防止に必要な措置をとりましょう。

労働衛生教育も大切です。腰痛の発生要因や予防策に関する知識を労働者に提供し、自ら予防に取り組む意識を高めましょう。重量物の取り扱い作業、同一姿勢での長時間作業、不自然な姿勢を伴う作業、介護・看護作業、車両運転作業などに従事する作業者に対しては、その作業に配置する際やその後、必要に応じて、腰痛予防のための労働衛生教育を実施しましょう。

教育内容は、腰痛の発生状況と原因、発生要因の特定とリスク見積もり、発生要因の低減措置、腰痛予防体操などが含まれます。

腰痛には、心理的なストレスや日頃の生活習慣も大きく影響するため、これらへの配慮も重要です。

心理・社会的要因に対しては、上司や同僚からのサポート、腰痛で休むことを受け入れる職場環境の整備、相談窓口の設置など、組織的な取り組みが重要です。

健康の保持増進として、腰痛予防には日頃からの健康管理が不可欠です。十分な睡眠、禁煙、入浴による保温、自宅でのストレッチ、無理のない程度の運動、バランスの取れた食事、休日を利用した疲労回復・気分転換などが有効とされています。

腰痛は、単に労働者が痛みに苦しむだけでなく、企業経営にも影響を及ぼします。厚労省によると、体調不良を抱えながらも出勤し、生産性が低下している状態は、欠勤よりも経済的損失が大きいとも言われています。職場での腰痛予防対策は、労働者の健康維持とモチベーション向上だけでなく、労働生産性の向上にもつながり、結果として企業にとっても大きなプラスとなるのです。

腰痛を防ぐ職場の好事例集や小売業・飲食店の労働災害防止に関する教材・資料などは、厚労省の公式サイトに掲載されていますので、確認してください。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。