「バラバラの課題がリンクした」 スイミングクラブ初代の理念を伝える広報

神谷加奈子

(最終更新:)

1973年創業の岡崎竜城スイミングクラブ3代目の大森玲弥さん

1973年創業の岡崎竜城スイミングクラブ3代目の大森玲弥さん

1973年創業の岡崎竜城スイミングクラブは創業当初から障害者向けクラスの開設、幼稚園、保育園の委託水泳授業、着衣泳などに先進的に取り組んできました。3代目の大森玲弥さんは、「水泳は命を守る力」を掲げてきた初代の思いを継承しようと経営に携わりますが、業界特有の課題や人材採用、祖父の取り組みが知られていないことに直面します。そんな現状を変えるため「広報」に力を入れ始めます。中小企業庁主催「第5回アトツギ甲子園」に出場するなど、まず知ってもらうことから、一つひとつ解決しようとしています。

リハビリクラスや着水泳…理念から生まれたコース

岡崎竜城スイミングクラブは、1973 年に大森國臣さんが創業しました。現在は娘の大森久美さんが代表となり、孫の玲弥さんは取締役として経営に携わっています。現在の従業員数は48人、生徒数は約3000人です。

創業者の大森國臣さん(岡崎竜城スイミングクラブ提供)

創業者の大森國臣さん(岡崎竜城スイミングクラブ提供)

「1950年代に子どもたちを乗せた船が沈み多くの命が失われたという事故が起こってから、水泳学習の必要性が唱えられるようになり、1960年代には水泳が学校教育で必修となりました。次第に、民間のスイミングスクールが設立される中で、祖父は水泳を広めようと岡崎竜城スイミングクラブを立ち上げました」(玲弥さん)

それからは、先進的な取り組みを精力的に進めてきました。

たとえば、幼稚園や保育園との提携を先駆け、今も15施設以上と提携が続いています。

また、全盲の少年の両親から「ぜひこの子に水泳を指導してほしい」と依頼を受け、水泳指導を始め「リハビリクラス」という名のクラスが生まれました。

着水泳の様子(岡崎竜城スイミングクラブ提供)

着水泳の様子(岡崎竜城スイミングクラブ提供)

水難事故で命を落とすことがないように「着衣泳」も始めました。突然の水難事故で服や靴を身に着けたまま泳ぐにはノウハウが必要です。そこで、水泳の能力に合わせた着衣泳の指導方法やカリキュラムを構築しました。

このように「指導、リハビリ、命を守る訓練」を大切にしてきたのです。

祖父を尊敬していた大森玲弥さん

そんな祖父・國臣さんの姿を幼いころから見てきたのが3代目後継ぎの大森玲弥さんです。玲弥さんはボストン生まれで、2~9歳まで日本で祖父母に育てられました。

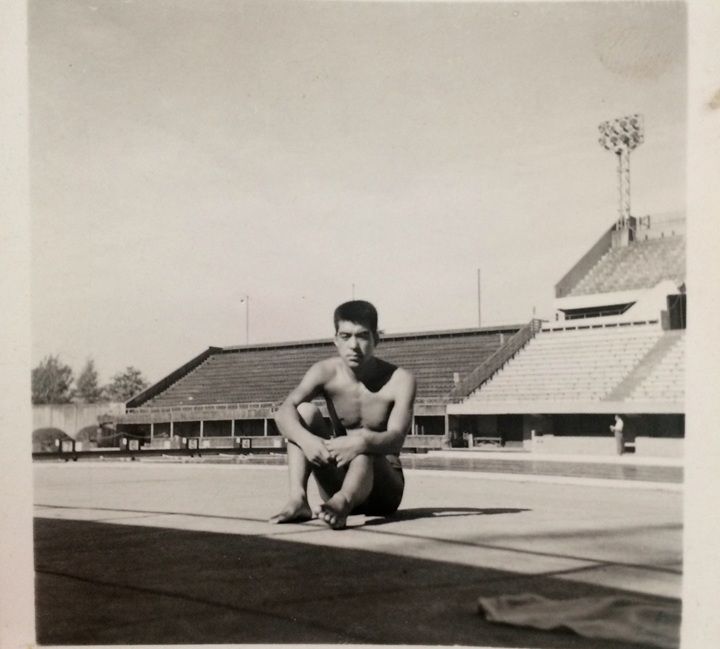

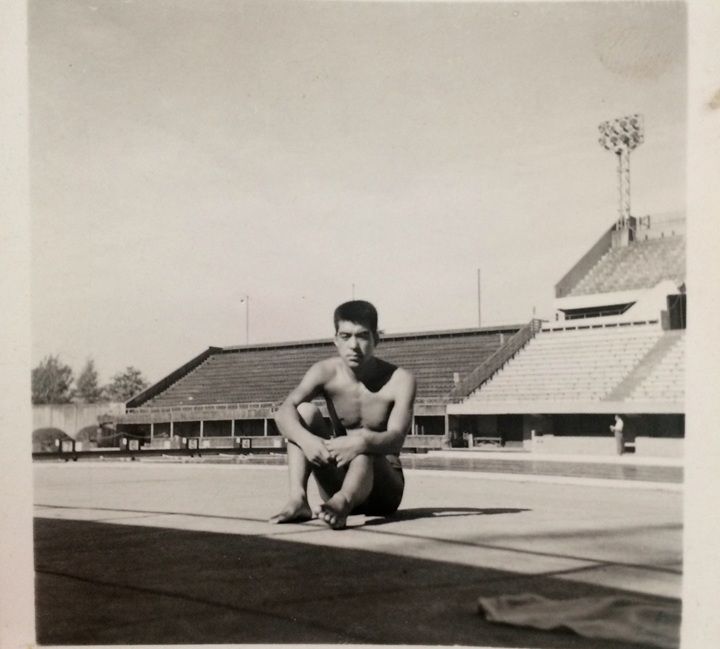

青春時代は水泳・水球・シンクロナイズドスイミングという3種の水中競技に熱中した玲弥さん

青春時代は水泳・水球・シンクロナイズドスイミングという3種の水中競技に熱中した玲弥さん

その後再びアメリカに行き、テキサスで高校生まで学生生活を送りました。水泳・水球・シンクロナイズドスイミングという3種の水中競技に打ち込みました。

高校時代に祖母が亡くなり、一回忌のときに日本に一時帰国しました。「育ててもらった祖母の死に目に会えなかったことを後悔しました。このころ祖父も体調が悪くこのまま離れると後悔すると思い、日本に残り、名古屋大学に進学しました」

大学で勉強しながら、國臣さんの経営の現場を体験したり、難病を患っていた國臣さんを病院に連れて行ったりと忙しく過ごしていました。

國臣さんは最後のライフワークとして酸素ボンベ片手にリハビリ教育指導にまわり、玲弥さんが大学3年生の時に息を引き取りました。その後娘の久美さん(玲弥さんの母)がスイミングクラブを継いだのです。

日本に一時帰国 すっかり変わっていた現場

歴代の選手らが数々の大会で成績を残してきた

歴代の選手らが数々の大会で成績を残してきた

大学院は東京へ行ったのち 再び海外へ。2021年にエディンバラ大学大学院を卒業すると、アメリカへ行きスイミングクラブのテキサス州ダラス校の立ち上げを進めます。

翌年、岡崎竜城スイミングクラブの50周年記念パーティーがあるというので、日本に一時帰国すると、創業者という求心力を失ってしまった姿に衝撃を受けました。

「帰国した時のスイミングクラブは私の知るものではありませんでした。新しい代表への反発もあり、生徒への対応がまったく変わっていました。生徒の数も選手の数も激減し、大会の成績も出せなくなっていました。母も困り果てていました」

「一時帰国するまでは、経営に携わるのはまだ10年以上先だと考えていました。しかし、このまま見離すことはできないと日本に戻って経営に関わるようになり、とにかく立て直そうと走り続けて今に至ります」

経営の立て直しへ 解決手段に「広報」

まずは、國臣さんのように プールに入り現場を把握し指導しました。そして、國臣さんの功績や思いを伝えていくことを始めます。

「祖父がやってきたことをリスペクトしていました。障害者水泳や着衣泳などこうしたことは先駆けでやってきたことなのに誰にも知られていないことに衝撃を受けました。そこで、noteやブログを書くように、プレスリリースを書きました」

すると、初めて書いたプレスリリースがPRTIMES主催のプレスリリースアワード2024特別賞を受賞したのです。

「受賞した時に、大手の会社には広報部があるということを知りました。広報に力を入れているからこそ世の中に情報が出るという、広報業務の重要性を感じました」

その時に知り合った企業の広報担当者たちからアトツギ甲子園のことを教わりました。

「それを聞いて、現在のスイミング業界の課題、祖父の功績を知ってもらうこと、良い人材を採用すること、こうしたバラバラの課題がリンクしていきました。出場することで、業界が抱える課題を伝えるとともに、私たちの活動が知られ、採用にもつながると感じました」

アトツギ甲子園で優秀賞を受賞(岡崎竜城スイミングクラブ提供)

アトツギ甲子園で優秀賞を受賞(岡崎竜城スイミングクラブ提供)

アトツギ甲子園は、中小企業の後継者が経営資源を生かした新規事業アイデアを発表するピッチイベントです。テーマは國臣さんの障害者水泳です。

社会課題に対して民間スイミングスクールが対応できる仕組みを提案したこと、長年の指導ノウハウを生かしたライセンシング事業として持続可能なビジネスプランを確立していること、水泳授業の民間委託が進む中で、水泳のインクルーシブ教育の実現を可能にすることを4分間に詰め込んで熱弁。

すると、優秀賞をこの年の最年少で受賞したのです。

広報からつながった採用活動

希望について話す入社したばかりの社員たち

希望について話す入社したばかりの社員たち

こうした広報活動は、若手コーチたちの採用にもつながっています。熱心に採用イベントに足を運び通年で採用活動をした成果もあり、2025年度は新卒5人、中途採用4人が入社しました。

「ミラクルだと言われる人数です。今、水泳の指導者も減っているなか新卒で就職する人がうちを選んでくれました。ここでキャリア形成し、誇りに思ってもらえるようにしたいですね」

4月に入社したばかりの社員は「小さい時に教えた子たちが、水泳の魅力を知って、選手になりたい、コーチになりたいと思ってもらえたらうれしいですね」と話していました。

2018年世界短水路日本代表江戸勇馬選手など現役競泳選手も関わり、指導を進めています。子どもたちの憧れの存在となる講師陣から教わることができるスイミングスクールとなっています。

今後のスイミング教育 「官民連携で進めたい」

岡崎竜城スイミングクラブは障害者向け水泳のノウハウと設備が整っている。4階建ての建物には車椅子の人が利用できるよう、エレベーターが設置されている

岡崎竜城スイミングクラブは障害者向け水泳のノウハウと設備が整っている。4階建ての建物には車椅子の人が利用できるよう、エレベーターが設置されている

アトツギ甲子園で提案したビジネスプランの背景には、学校プールの老朽化が進み、水泳授業の民間委託が進んでいるという現状があります。

「日本の学校水泳は、子どもたちが泳げるようにする非常に重要なものです。しかし、指導する先生が水泳のプロとは限りません。学校水泳は事故率も民間より高く、水泳は水泳の先生に習うことが的確だと思います。民間の委託は安全面で喜ばしいことだと考えています」

今後あらゆるスイミングスクールが学校水泳の受け入れをする機会が増えますが、その中に特別支援学級も入っています。

「しかし、その子たちに対するそのカリキュラムやノウハウを持っていないところもあります」

全国レベルで特別支援学級が増えているなかで、すべての子どもが命を守れるように障害者水泳のノウハウを展開することが必要だと玲弥さんは話します。

足が不自由な人にはマットを使って水中まで運ぶ

足が不自由な人にはマットを使って水中まで運ぶ

また、民間委託ですべて解決というわけではないと強調します。民間も事業継承の時期が来ており、経営課題が多くあるといいます。

「行政から委託を受けると安定するように見えますし、社会貢献事業として良い話にされてしまうこともあります。しかし、民間の設備も学校プールと同じく、老朽化し事業継承の時期に来ています。物価高騰で施設を作る費用も上がり、少子化で、児童数も減り撤退するスクールも多いのです。社会貢献だけではなく、ちゃんとビジネスとして成り立つ形で継続していく必要があるのです」

すべての子どもの命を守るために全国へノウハウを提供する必要があると考えると同時に、ビジネスとして成り立つ仕組みを作りつつ、学校水泳は半官半民で取り組む必要があると考えています。

国や国際機関と一緒に研究していきたい

今後の水泳教育を国や世界単位で取り組みたいと玲弥さん

今後の水泳教育を国や世界単位で取り組みたいと玲弥さん

「世界中どこに住んでいても、障害があってもなくてもすべての子どもが自分の命を守れるようにしたい」と玲弥さん。国内の子どもの水泳の力の向上はもちろんのこと、世界規模で溺死を減らしていきたいと考え、海外のスイミングスクールと提携するなど世界展開を進めています。

「世界では溺死で命を落とす子どもが多くいます。私たちの持っているノウハウを伝え先進的な取り組みをしている国から学び、国際機関や国などと一緒に取り組んでいきたいですね」

創始者の思いを受け継ぎ、官民連携で、国際機関や国と今後の水泳教育を担いたいとまっすぐな目で語りました。そこには、次世代リーダーとして社会課題に向き合い本気で変えていく強さがありました。