梅乃宿酒造は「梅乃宿」という自社銘柄の日本酒が長く人気を博してきました。高度成長期は全国的に日本酒の消費量が伸びるなか、造った酒を大手酒造メーカーに売る「桶売り」に軸足を移し、売り上げも大きくなりました。

ただ、1974年をピークに日本酒の消費量が減り始めると、徐々に桶売りによる売り上げも下降します。その頃に社長に就任した吉田さんの父で4代目の暁さんは、再び自社銘柄の吟醸酒の醸造と販売に注力。吟醸酒ブームも後押しとなって、日本酒の専門誌から「新進気鋭の吟醸蔵」と評されたこともありました。

さらに暁さんはリキュールや焼酎の製造免許を取得し、2002年から日本酒で仕込んだ梅酒の販売を始めたのです。これが大ヒットし、当初は2年連続で完売するほどでした。その後、日本酒仕込みのゆずや桃などのリキュール、微発泡酒なども商品化し、人気を博します。現在、国内で45アイテムの日本酒やリキュール類を展開しています。

蔵で働く従業員にもかわいがられ、吉田さんはいずれ家業に入りたいと願っていたそうです。ただ、7歳下の弟が生まれた際に親類らが「後継ぎが生まれた」と喜ぶのを見て、経営はいずれ弟が継ぐものと考えていました。

帝塚山大学(奈良市)の経営情報学部を卒業後、医療関係の商社に入社しました。希望は営業部門でしたが、配属は総務部門。内心、落ち込んでいた吉田さんを、当時の上司は「総務は社内向けの営業ともいえる、重要な仕事なんや」と励ましました。

この言葉に考えを改めた吉田さん。1千人以上いた社員が気持ちよく働ける環境や制度を整備することに努めました。

2年半ほど経った頃、暁さんから「そろそろ戻ってこないか」と誘われ、2004年に家業に入社します。当初はデパートや酒販店向けの営業の仕事を覚えるのに手いっぱいでしたが、蔵全体のことが見えてくると、梅乃宿酒造が必ずしも働きやすい環境になっていないことに気づきました。

吉田さんは前職の経験を生かして福利厚生制度の整備を始め、健康診断を充実させるなどしました。

入社当時の吉田さん(右)と父の暁さん(梅乃宿酒造提供)

入社当時の吉田さん(右)と父の暁さん(梅乃宿酒造提供)

「社長になりたい」と直訴するも…

社内の環境整備にも営業にも邁進していた吉田さんは、次第に自分が梅乃宿酒造を継ぎたいと思うようになりました。ただ当時は弟がいずれ後を継ぐことが暗黙の了解で、吉田さんは悩みました。

そんなある日、暁さんと参加したある経営セミナーで講師が語った言葉に、吉田さんは感銘を受けました。

「リーダーにとって、決断しないことが一番の罪悪だ」

吉田さんは「継ぐとも継がないとも決断しないことで、父や周囲に迷惑をかけているのではないか。リーダーをめざしているなら決断をしよう」と思うようになります。

2007年のある日、意を決して暁さんに「いずれは私が社長になりたい」と直訴しました。ところが暁さんは応じず、こう吉田さんに伝えました。

「思いはわかった。会社を発展させられるリーダーとしての力がついたと判断したら社長を譲る。でも、お前に能力がなかったら継がさんかもしれん」

暁さんの言葉に、吉田さんは涙があふれました。悔しかったからではありません。愛娘の願いをかなえるより、梅乃宿酒造に対する責任を優先する暁さんの考えに感動したからでした。

「わかりました。当然の考えだと思います」と応じた吉田さんは、会社の発展を第一に、俯瞰的・長期的な視野を意識するようになりました。

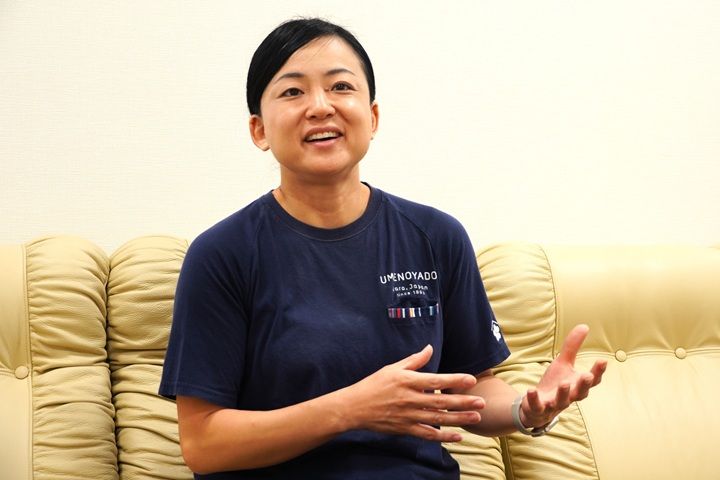

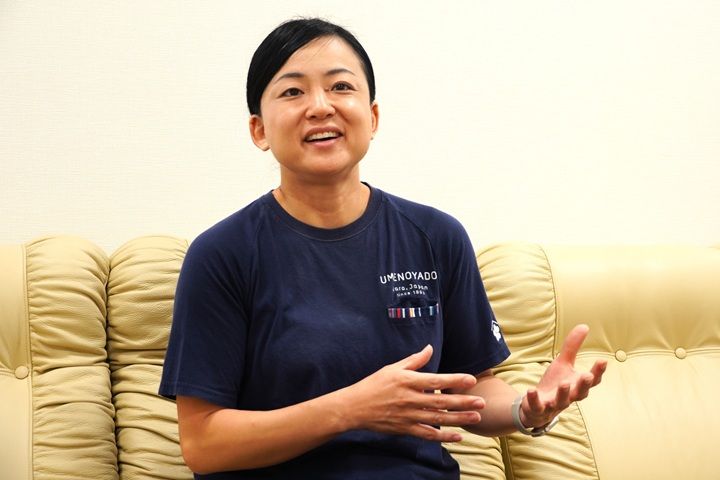

吉田さんは家業に入ってから、後を継ぎたい気持ちが強まりました

吉田さんは家業に入ってから、後を継ぎたい気持ちが強まりました

業界のヒエラルキーに挑む

その時期と前後して、梅乃宿酒造は梅酒をベースに梅の果肉をペーストして混ぜ合わせた「あらごし梅酒」を2005年に発売しました。産業廃棄物として発生する梅の果肉の処理に悩んだのをきっかけにした商品が大ヒット。続いてみかんやゆずなど果肉を混ぜたお酒も投入し、人気を博しました。

当時は営業担当だった吉田さんは、小売店などへの営業活動に奮闘。「あらごし梅酒」を発売してから10年間で、梅乃宿酒造の売上高は5倍近くに伸びたのです。

梅乃宿酒造の事業構造も大きく変わりました。梅酒の販売開始翌年の2003年の売り上げ構成比は日本酒83%、梅酒を含むリキュール類12%でしたが、今ではリキュール類86%、日本酒7%になっています。

好調ぶりに、同業他社からはやっかみの声が聞こえることもありました。吉田さん自身が出席した会合でも、他の酒蔵の経営者から「梅酒ばっかり造っとらんと、いい日本酒も造りや」と言われました。

経営不振の酒蔵も多いなか、「あんなん(梅酒)に手を出して、次に潰れるのは梅乃宿やで」という陰口を聞いたこともありました。

吉田さんが振り返ります。

「酒造業界は目に見えないヒエラルキーがあって、日本酒が一番上、リキュールはずっと下という感覚を持っている人が多いのです。でも、梅酒などリキュールの試飲会に行くと、お客さまのおいしそうな表情は日本酒と変わりません。求められているのは、『おいしいお酒』だと気づきました」

ただ、そうした外部からの声を気にする社員もいたのも事実でした。そのため、リキュールだけではなく日本酒も伸ばし、事業の「二本柱」と明確に位置づけました。自社ブランド「梅乃宿」以外の試験醸造的な酒造りにも挑戦し続けています。

大人気となった「あらごし」シリーズ(梅乃宿酒造提供)

大人気となった「あらごし」シリーズ(梅乃宿酒造提供)

33歳で社長交代を打診され

創業120周年を翌年に控えた2012年6月、吉田さんは暁さんから呼び出され、「来年、梅乃宿をお前に譲るわ」と何の前触れもなく言われました。

このとき、吉田さんは33歳。ちょうど長男を妊娠していましたが、すぐに「承知しました。ますます精進します」と応じました。

暁さんからは特に就任の理由は伝えられませんでした。ただ、吉田さんは入社後から能動的にさまざまな新しい取り組みに挑戦したり、古くから会社にいる幹部らも巻き込んでビジネスを動かせるようになったりしたことが、暁さんに評価されたと感じています。

ヒット商品による成長もあって、この時期には多くの若い社員が入社して社員全体の平均年齢も若くなり、管理職の多くも吉田さんと同世代になっていました。暁さんは当時まだ65歳で健康そのものでしたが、そうした変化もあって早い時期のバトンタッチが望ましいと考えたようでした。

吉田さんは2012年12月に出産し、しばらく産休を取った後、職場復帰を果たしました。そして予定通り2013年7月から社長に就任したのです。

暁さんは代表権のない会長職に就きましたが、その後は経営面で口出しすることはほとんどありませんでした。

創業120周年記念式典で吉田さんへの社長交代を発表した暁さん(2013年撮影、梅乃宿酒造提供)

創業120周年記念式典で吉田さんへの社長交代を発表した暁さん(2013年撮影、梅乃宿酒造提供)

「家業から企業」を目指す改革

社長就任後、テーマに掲げたのは「家業から企業へ」です。多様な人材が集まり、若い人も長く働き続けられる「企業」をめざすことにしました。

まず社長就任の翌年から、全社員を対象に、ボーナスは経常利益の1割を原資にするというルールを始めました。この施策は、社員自らがどうすれば利益を増やせるのかを考えるきっかけとなったと感じています。

新商品開発などさまざまなプロジェクトで、社員自ら提案したことや積極的な取り組みを加点する「評価シート」による仕組みづくりも導入しました。

社長就任と長男の出産・育児がほぼ同時平行だった吉田さん。特に子育て世帯への支援は充実させました。2019年からは子どもがいる社員を対象にした就学手当は、子どもが進学するたびに増額する仕組みを採り入れました。例えば大学生の子どもがいれば月額2万円が支給されます。男性社員の育休も奨励しています。

ジョブローテーションによる異動を積極的に推進することで、仕事の「属人化」を避け、産休・育休が取得しやすい環境も整えました。人事制度自体も男女平等となるよう配慮しています。

こうした取り組みの結果、近年ではほぼ全ての女性社員が育休後に復帰するようになり、結婚している社員の出生数は平均2.3人まで上がりました。

吉田さんは長く働きやすい職場をつくってきました(梅乃宿酒造提供)

吉田さんは長く働きやすい職場をつくってきました(梅乃宿酒造提供)

杜氏制をやめて工程をデータ化

働き方改革と相性が悪いと考えていた「杜氏制」にも手を付けました。

製造責任者である杜氏は、秋の米の収穫後から春まで蔵元に出稼ぎに来て酒造りにあたります。酒造りのピーク時は他の職人とともに泊まり込みで休まず働き続けるため、吉田さんは時代の変化に合わないと感じていました。

発酵状態によって変化する味や香りを、杜氏の長年の勘と経験に頼って品質を維持するといった「属人性」も課題でした。杜氏がいなくなると同じ品質で酒造りができなくなるのでは、サステナビリティの観点からも時代に合いません。

そこで吉田さんは2017年に杜氏制からの「卒業」を決断します。

まず杜氏の代わりに梅乃宿酒造に長く勤める正社員3人を製造責任者に選び、杜氏のようなトップダウンではなく、チームで物事を決める仕組みに変えました。3人には酒造りにあたる職人の泊まり勤務全廃に向けた改革を指示しました。

3人は米洗いの作業から火入れ、発酵時間など酒造りに関わる工程をデータ化しました。杜氏から伝授してもらった技術もマニュアル化し、誰が造っても変わらない安定した酒造りができるようになりました。

タンクや製麹機などの設備も最新のものに切り替え、品質の安定化と作業の効率化を両立しました。仕込みのピーク時でも休日・休憩が取れるような働き方を実現できたのです。泊まり勤務も2018年7月から全廃できました。

「働き方の変化に加え、限られた勤務時間で酒造りを完遂するという意識も浸透してきました。かつては杜氏のトップダウンで何ごとも決まって職人が考える余地がありませんでしたが、今では製造部門のみんなが自主的に改善アイデアなどを持ち寄って相談しながら決めるようになりました」

梅乃宿酒造では社員自らが酒造りの全工程を担っています(梅乃宿酒造提供)

梅乃宿酒造では社員自らが酒造りの全工程を担っています(梅乃宿酒造提供)

社員数は1.4倍に成長

梅乃宿酒造の社員は72人(2024年11月現在)で、吉田さんが社長になった2013年時点の53人から1.4倍に増えました。家族経営の良さを維持しつつ、「家業から企業」への変革が成し遂げられつつあると吉田さんは感じています。

「私が入社した頃から大好きだったアットホームな雰囲気は今も変わりません。一方、伝統産業にありがちな保守的な風土、社員の受け身な姿勢は、挑戦的な風土やみんなが自由闊達で主体的に動く姿勢に変わったと感じます。酒造業界を代表する『企業』をめざして、まだまだ進化していきたいです」

※後編は、特定の酒販店から量販店・スーパーへと販路を広げたマーケティング戦略や海外展開、ミッション・ビジョン・パーパスの策定など、吉田さんのさらなる改革に迫ります。