中学2年のとき、阪神・淡路大震災で被災し、自宅が全壊。倒壊した自宅の2階から家族全員で脱出し祖母のマンションで避難生活を送ったことや、多くの人の生死を目の当たりにしたことは、その後の壷井さんの考え方や価値観、死生観に大きな影響を与えています。

「継ぐかどうか今返事して」高2で迫られた決断

高校2年のとき、父から突然「お前が継がないんだったら、年内で会社を閉める」と言われました。

当時は女性が後を継ぐことは珍しかったため父は姉に声をかけておらず、兄には「継がない」と断られたようで、壷井さんが頼みの綱だったのです。

「いま会社を閉めたら俺とお母さんが生活をしていくだけのお金をぎりぎり残すことは可能だから、今返事してくれ」と迫る父。「嫌やな、絶対しんどいな」と思った壷井さんに、ふと幼いころの記憶がよみがえりました。

さまざまなパンが並ぶケルン店内(ケルン提供)

さまざまなパンが並ぶケルン店内(ケルン提供)

「小学校に迎えにきた友達のお母さんが、みんなケルンの袋を持っていたんです。同級生から『壷井んとこのパパの店やね』と言われ、恥ずかしいし複雑な気持ちでしたが、『みんなが知っているケルンってすごいんや!』ということは分かりました。そのとき、僕は父を誇りに思っていたのかもしれません」

幼かったころの記憶が次々に浮かび、気づけば「継ぐわ」と答えていました。

パン廃棄から生まれた違和感

高校卒業後、壷井さんは調理師専門学校に進みます。

19歳で修業のため(ケルンとは別の)ベーカリーに就職。そこでは、毎日大量のパンが廃棄されていました。

閉店後に「パン捨てといて」と渡されるゴミ袋に、余ったパンを入れて踏みつぶしていると、違和感を覚えました。

「なぜこんなにパンを捨てないといけないんですか?」と壷井さんがチーフに尋ねると、顧客が店に来たときに買いたいパンがいつも売り切れていたらほかの店に行ってしまうこと。チャンスロスを防ぐためにはパンを作らなければならず、余ったパンは残念ながら捨てるしかないことを教えてくれました。

「確かに」と納得する一方で、「諦めずに考え続ければ、パンを捨てずにすむ方法があるのではないか」とも思いました。

その思いは、壷井さんの胸に残り続けます。

19歳の壷井さんの思いが、時を経て「ツナグパン」へとつながります

19歳の壷井さんの思いが、時を経て「ツナグパン」へとつながります

父の突然のがん発覚 「あと頼むな」

その後、壷井さんはほかのベーカリーや営業職などを経験し、24歳でケルンに入社。東京の「パン技術研究所」でパンに関する理論を学び、京都の老舗ベーカリーやドイツでさらに修業を積みました。

ドイツでの修業時代の壷井さん(ケルン提供)

ドイツでの修業時代の壷井さん(ケルン提供)

ドイツに行き数ヵ月が経ち、やっと仕事に慣れてきたころ、人手不足のため父から「戻ってこい」と手紙が届き、帰国します。

さらにその数ヵ月後に、父のがんが発覚。「あと頼むな」と言われ、2012年9月、壷井さんが32歳のときに急きょ事業承継をしました。

溜まった思いから生まれた「循環型経済を作りたい」

闘病を続けながら会社に残っていた父は、承継後1年ほど経ったころから抗がん剤治療もあり出社回数を減らしていきました。2年が経つころには出社することもなくなり、壷井さんは外部の信頼できる人に頼りながら、手探りで商売を続けます。

震災の経験に加え、修行時代、ケルンでの勤務時代、社長になってからも、壷井さんはさまざまな理不尽や矛盾に直面しました。

「いつの間にか自分の中のコップに少しずつ違和感や負のストレスみたいなものが溜まっていったんです」

震災を含め、小さいころからのすべての経験から生まれた思いや、「商売が大変なのに一生懸命作ったパンを廃棄するのはおかしい」「社会を変えられない」などの思いが、壷井さんの中で溜まり続けました。

溜まった思いは、やがてあふれ出します。

あるとき「ベーカリー事業だけをやっていても、救える人には限界がある。だったら、このベーカリー事業を利用して、ケルンに関わるすべての人が疲弊しない循環型経済を作り、事業を続けていきたい」という考えが芽生え、ツナグパンとエシカルコインの構想が生まれました。

施設に通い やりたいことが明確に

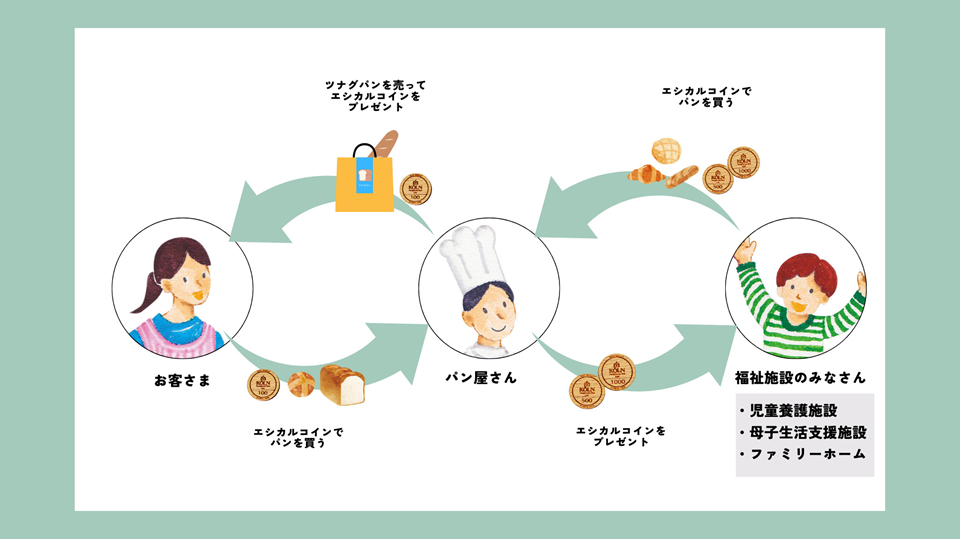

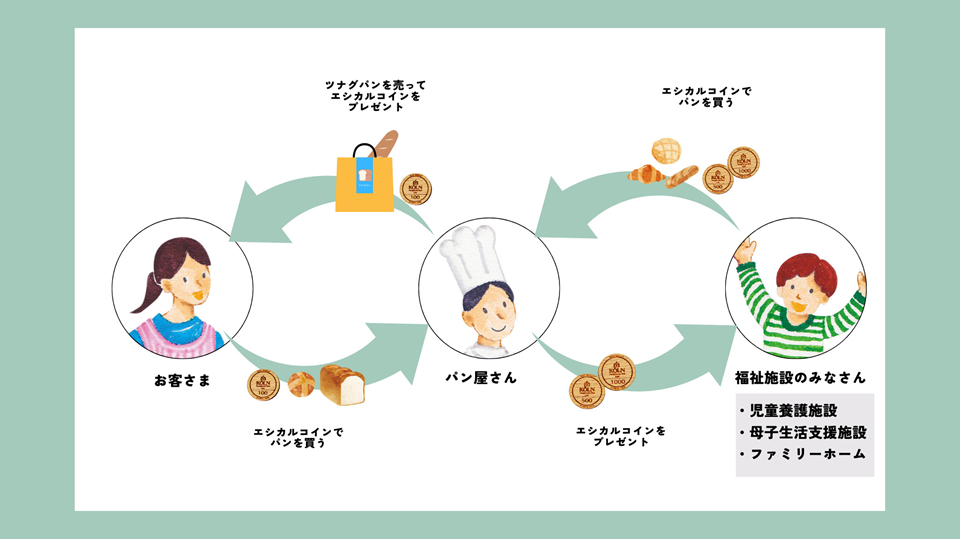

「ツナグパン」「エシカルコイン」とは、どういうものでしょうか。

まず、ケルンで前日に売れ残ったパンの中から日持ちのするパンを厳選し、10~20個ほど詰め合わせた袋(ツナグパン)を販売します。

購入者には、次回以降にケルン全店で利用できるオリジナルの木製コイン「エシカルコイン(100円相当)」を1枚プレゼント。

購入者にプレゼントした合計金額と同額のエシカルコインを、提携する福祉施設(児童養護施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム)の5施設に毎月贈る仕組みです。

「ツナグパン」の仕組み(ケルン提供)

「ツナグパン」の仕組み(ケルン提供)

壷井さんには、両親がいなかったり虐待やDVを受けたりして「普段の生活では出会うことのない、その人の苦しみを理解できないような場所にいる人たちを助けたい」という思いがありました。

だからこそ、エシカルコインは、「自分の意思で玄関を出て、その足でケルンのお店に来られない人」に贈りたいと思っていたのです。

「そういう人が誰かと考え、エシカルコインの贈り先に福祉施設を選びました」

その選択は、それまでの壷井さんの原体験が集約された結果でもありました。

2019年から、壷井さんは施設訪問をはじめます。

そこで直面した社会課題を整理していくうちに、自分のやる取り組みを明言化できるようになり、ツナグパンとエシカルコインの仕組み作りに取りかかりました。

多くの人の協力を得て仕組みを作る

壷井さんがめざしたのは「誰も疲弊しないで、ただ息をするように続けられる仕組み」です。

その過程で十数人の有識者にプレゼンすると、たくさんのダメ出しを受けました。

諦めずにディスカッションを繰り返し、何度も改良を重ね、1年半ほどかけて作り上げた現在の仕組みには、多くのアイデアが反映されています。

あえて区別する仕組み作り

例えば、エシカルコインは100・500・1000の3種類を用意しました。購入者には100エシカルコイン、施設の利用者には500・1000エシカルコインを渡すことで、誰がどこで使っているかの確認やデータ分析ができるようになりました。

もし利用が滞っている施設があれば、連絡してトラブルがないか確認したり、利用を促したりしています。

エシカルコイン(ケルン提供)

エシカルコイン(ケルン提供)

また、エシカルコインは500円玉と同じ大きさの木製コインにしました。電子クーポン等と違い、実際に手で触れられ、取扱説明書も必要ないため、子どもや高齢者はもちろん、視覚障害者なども使いやすいからです。

材料には、神戸市で整備のために伐採された街路樹を使用しています。

パンの廃棄率が11%から2%に

2021年12月、壷井さんは満を持して、ツナグパンをスタートさせました。

サービス開始前に慎重に検討を重ねたことが功を奏し、「購入者」「施設の利用者」「ケルン」の誰も疲れず、損をしない、幸せが循環する仕組みが回っています。

購入者は、品質に問題のないパンを安く買えます。

施設の利用者は、エシカルコインを手に好きなときに来店し、自分の食べたいパンを購入できます。施設では一般家庭に比べて自分で何かを決定する機会が少ないため、貴重な経験となっているといいます 。

「店舗では一般の消費者も施設利用者の方々も、レジで同じようにエシカルコインを使っています。そのため、他者から区別されることがありません」

ケルンでは、廃棄していたパンが利益になり、廃棄用のゴミ袋代が不要になりました。また、ゴミ収集車やゴミ焼却処分場を使う機会も減ったため、温室効果ガス排出の削減にもつながっています。

ツナグパンをスタートしてから3年1ヵ月で2万221袋を販売し、福祉施設に202万2100円相当のエシカルコインを贈りました。

パンの廃棄率は11%から2%に減少。コインの循環率は75.8%(2021年12月~2025年1月)にのぼり、毎日約20人の施設利用者がケルンに訪れているそうです。

「ツナグパン」のアソート例(ケルン提供)

「ツナグパン」のアソート例(ケルン提供)

ツナグパンがはじまって1年ほど経ったとき、壷井さんにとってうれしい出来事がありました。

「お客様の中に、1年間コインを捨てていた方がいたのです。今とは違って、紙袋の中のリーフレットにコインを貼っていたので、コインが入っていることに気づかれていなかったそうです。それ以降、コインはレジでお渡ししています。その方は、貢献しようと【努力】して『ツナグパン』を買っていたのではなく、ただ『パンを安く買いたい』という【欲求】で購入していました」

普段の買い物が、自然と施設の支援につながっている…それはつまり、誰も無理せずに支援を続けられるということです。

壷井さんのめざす「誰も疲れない仕組み」が実現していると感じられた瞬間でした。

適切なバランスが大切

壷井さんは、適切なバランスを見つけ、崩れたときはいかに適切なバランスに戻すかも大切だと話します。

例えば、ツナグパンは、プロジェクトに賛同してくれた3施設と一緒にはじめました。その後2施設を増やし、現在は5施設と提携しています。

「提携できるのは、5施設が限界です。なぜなら、これ以上フードロスを増やすわけにはいかないからです。

どのベーカリーもフードロスが出ないよう計画生産を徹底していますが、どんなにがんばっても売れ残るパンは出てしまいます。ケルンではそれを『ツナグパン』と『エシカルコイン』に転化しているのですが、6施設になると足りません。だから、5施設がベストなのです」

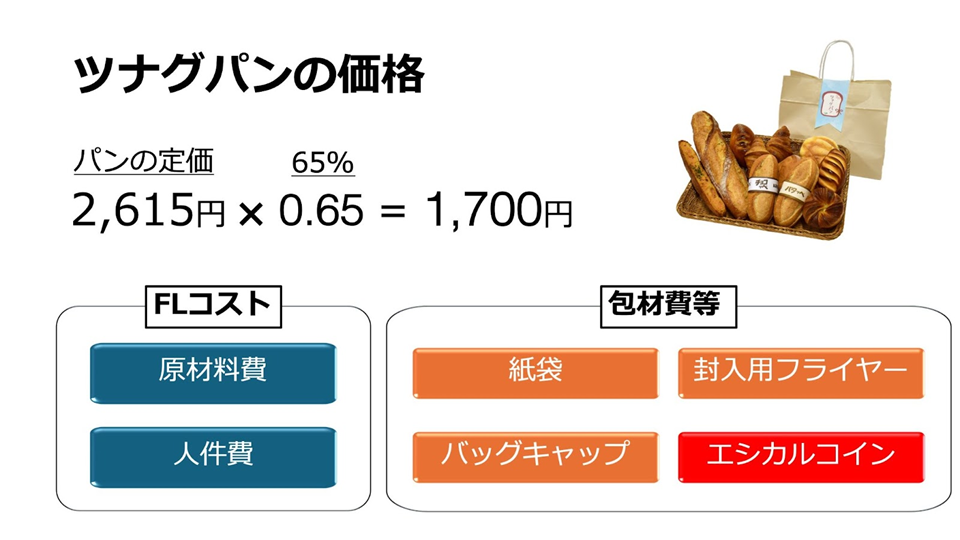

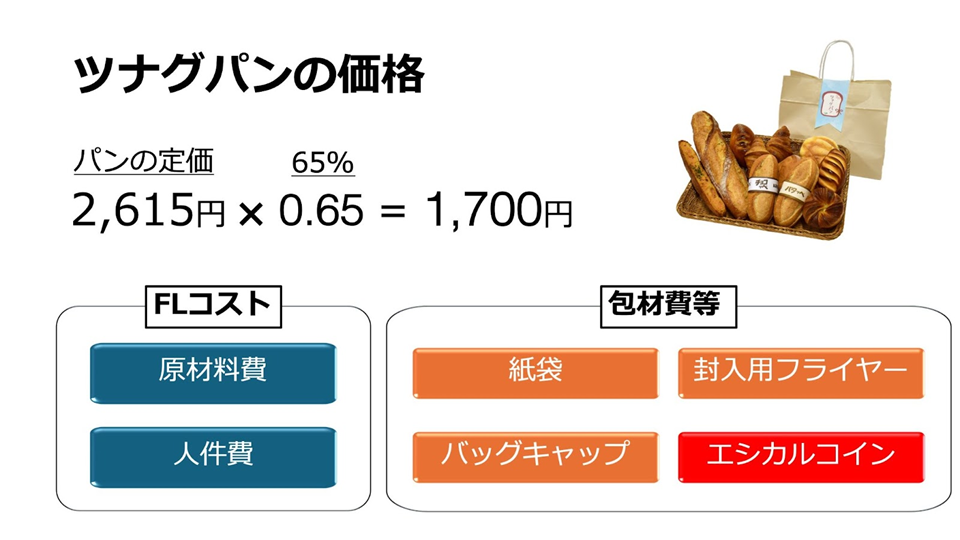

価格についても、バランスが崩れないように配慮しています。

ツナグパンの販売価格は、FLコスト(食材費と人件費)と包材費等が回収できるよう、パンの定価の65%に設定しています。

ツナグパンの価格(ケルン提供)

ツナグパンの価格(ケルン提供)

はじめたころは一袋1500円(税別)で販売していましたが、原材料費や人件費などの高騰を受け65%を超過。バランスを維持するために価格を見直し、現在は1700円(税別)で販売しています(2025年2月)。

「支援を続けるためには、対価を正当に支払っていただくことが大切です。これからも状況に応じて価格を変えていきます」

スタッフの笑顔が増えた「ツナグパン」 採用にも影響

ツナグパンをはじめてから、社内にも変化がありました。

「これまでパンを捨てていた販売スタッフたちの笑顔が、明らかに増えました。それに、地域の方や施設利用者の方々が実際にお店に来て『ありがとう』と言ってくれるので、『この仕事をしていて良かった』と感じながらケルンで働いてくれています」

ケルンに届いたお礼の手紙

ケルンに届いたお礼の手紙

採用にも影響があったそうです。壷井さんの考えや会社の意思が伝わり、同じ志を持つ人からの応募が増えました。

また、壷井さんは応募者一人につき必ず2~3時間以上かけて面接し、自身の生い立ちから震災の体験、失敗談まで隠さず話しています。

両親に「なぜその会社で働きたいのか」と聞かれたときに、自分の思いや成し遂げたいことをきちんと説明できる人が多くなりました。

まだ通過点 チャレンジは続く

壷井さんにとって、ツナグパンとエシカルコインは数ある通過点の一つです。

今は本業のパン事業をしっかりと営みながら、次のチャレンジである施設利用者のための「出張型学習支援事業」のスタートに向けて動き出しています。

「誰も疲れない持続可能な仕組みは、諦めなければ誰にでも作れます。好きなことは続けられるんですよ」と、笑顔を見せる壷井さん

「誰も疲れない持続可能な仕組みは、諦めなければ誰にでも作れます。好きなことは続けられるんですよ」と、笑顔を見せる壷井さん

「自分が作った仕組みでたくさんの人が幸せに生きている姿を見たい。これが僕のめざすところです。そこから逆算して、今できることを一つずつやっています」

壷井さんはこれからもその目標に向かい、誰も疲れない持続可能な挑戦を続けていきます。