信頼残高とは?Win-Winなビジネスになる残高の増やし方を解説

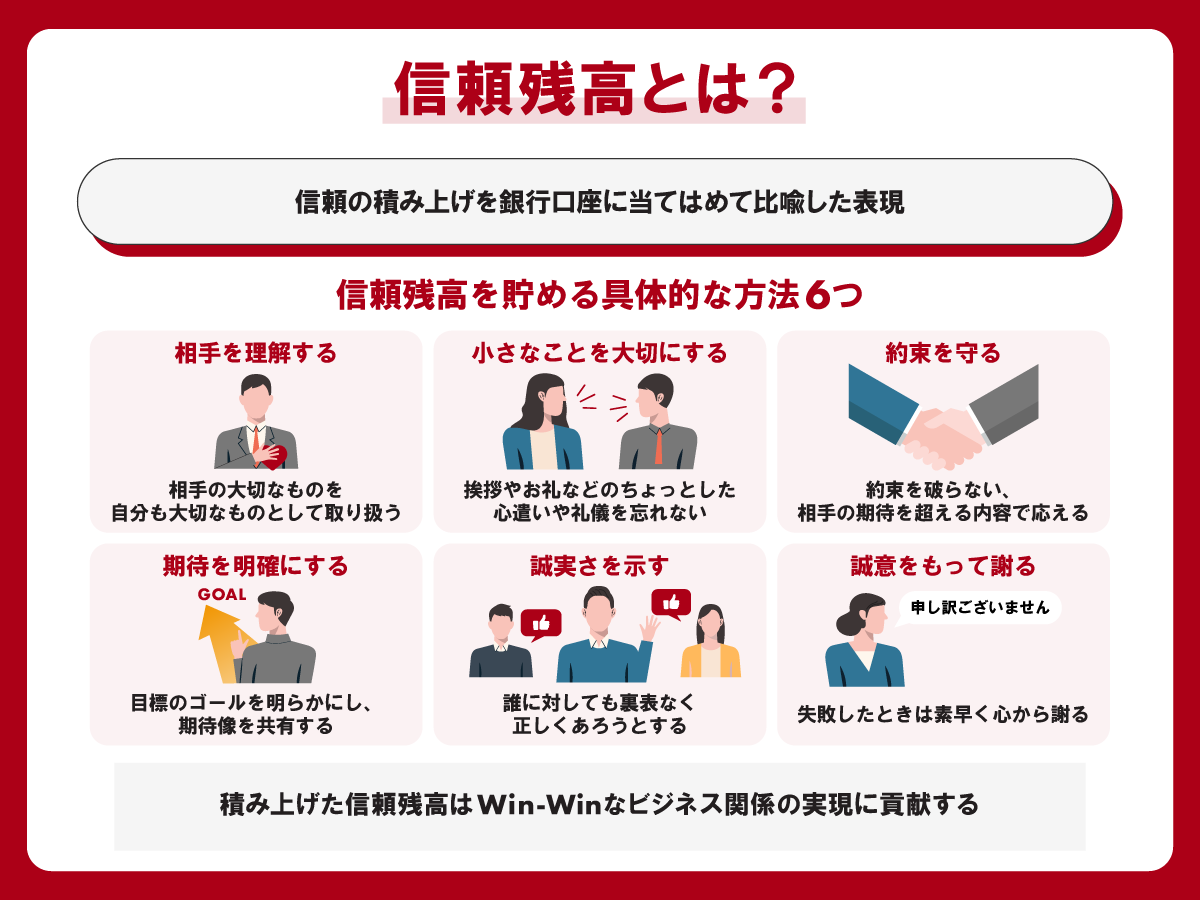

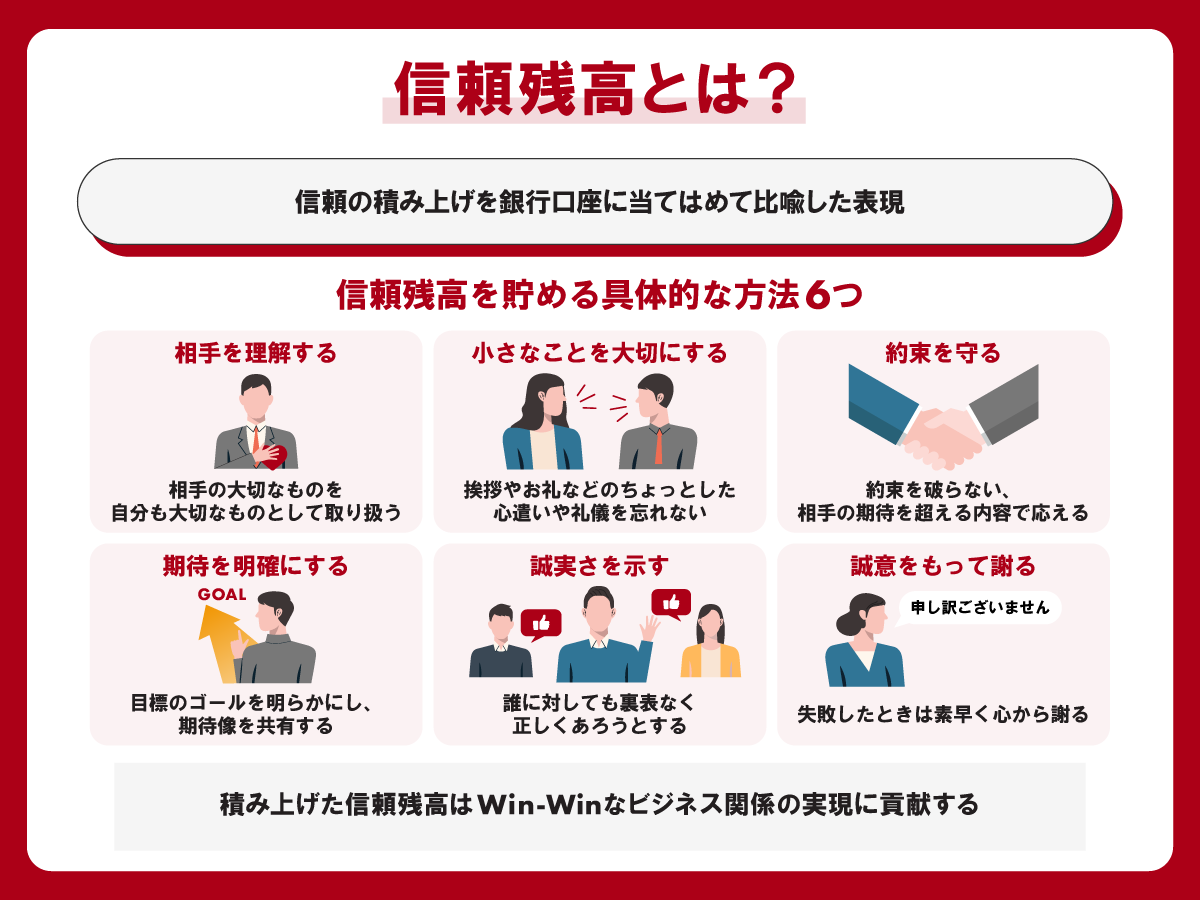

信頼残高はスティーブン・R・コヴィー氏が執筆した『7つの習慣』に記されている概念で、ビジネスにとってかけがえのない財産である信頼を積み上げることを銀行口座に当てはめて比喩した表現です。どのように信頼残高を積み上げていくのかを含めて、専門家が解説します。

信頼残高はスティーブン・R・コヴィー氏が執筆した『7つの習慣』に記されている概念で、ビジネスにとってかけがえのない財産である信頼を積み上げることを銀行口座に当てはめて比喩した表現です。どのように信頼残高を積み上げていくのかを含めて、専門家が解説します。

目次

銀行口座は預金を預け入れ、積み立てることで残高が膨らみ、引き落とすことで残高が減少します。信頼残高とは、私たちが他者から得られる信頼も、銀行口座のように積み上げることで良いビジネス環境を作ることもできれば、あっという間に引き落とされて信頼を失墜してしまう状況にもなりうることをわかりやすく説明したものです。

ビジネスの成功とは何でしょうか。大きな利益を残すことと考える人もいれば、会社を上場させることと考える人もいるでしょう。しかし、巨額の利益も上場も、単に結果でしかなく、目指すべき成功とは長く続く安定した成長なのです。長く続いた安定した成長の結果、利益や上場が実現します。

大切なことは、結果ではなく安定した成長という目的です。相手をだましてでも利益を得ることのみに興味をもつ人もいますが、このようなスタイルではビジネスは長続きしません。取引相手とWin-Winの関係が構築されることが長く続くビジネスに必須な条件です。

このWin-Winの関係の基盤となっているものがお互いの信頼関係であり、長く続いて成功したビジネスの背景には、必ず高く積み上がった信頼残高が存在するといえるでしょう。

銀行口座に例えた信頼残高ですが、預金残高とは異なる特徴もあります。預金の場合は、現金で引き出せば誰に対しても使えますし、当座貸越契約などを結ばない限り、残高不足の状態でさらなる引き落としはできません。

ここでは、信頼残高の性質や特徴について解説します。

信頼というものは1対1で築かれていくものです。誠実さをもって育んでいく友情や、その結果として積み上げられた信頼は、一人ひとり個別のものと考えるべきです。例えば、Aさんが感じるあなたへの信頼と、Bさんが感じる信頼はそれぞれ別のレベルであるはずです。このように、信頼残高は一人ひとり個別に積み上げていくもので、信頼から生まれる関係性もそれぞれの相手にしか使えないものだといえます。

一人ひとり個別に築く信頼関係は、丁寧なコミュニケーションと時間をかけて築いていく必要があるため大変だと思われがちです。とはいえ、信頼残高の高い関係を多くの人と結べている人が少なくないのも事実です。信頼残高の積み上げに必須である誠実さを持つ人は誰に対しても誠実であることを忘れないため、結果として多くの人と信頼残高の高い関係を維持できるのです。

一般的に、銀行預金の場合は残高がマイナスでの引き落としはできませんが、信頼残高はマイナスもあります。信頼していた人から裏切られたと感じるとき、相手に対する信頼残高はゼロを超えてマイナスに至ってしまいます。

相手に対するちょっとした不親切や正直でない行動が、信頼残高を大きく減らしてしまうのはよくあることです。ビジネス上でも、不祥事への対応の誤りで信頼残高がマイナスとなり、顧客がその企業の商品やサービスから一気に離れてしまうことは枚挙にいとまがありません。

信頼残高は礼儀正しい行動、親切、正直、約束を守るなどの、人としてのあるべき姿に向けた正しい行いを継続的に続けていくことにより、徐々に積み上げられていくものです。小さな心遣いを絶やさないことや相手の話に耳を傾け理解しようと努力する姿勢により、少しずつ人間関係が深みを増していき、それとともに信頼残高は積みあ上がっていくこととなります。預金残高とは異なり、多額の現金の振り込みによって残高を一気に積み上げることはできないのです。

一方、引き落としに関しては、相手を傷つける言動や嘘、その場を取り繕うような一時的なごまかしによって、一瞬で信頼残高を崩壊させ取り返しのつかない状態に陥ることはどんな人でも一度や二度は経験していることではないかと思います。

ビジネスシーンでもお客様の信頼を勝ち取るためには長い時間と地道な努力が必要ですが、1件の事件事故で信頼を失い赤字や倒産に追い込まれる企業も少なくないことは報道でもよく目の当たりにしています。

では、どのようにすれば信頼残高を積み上げていけるのでしょうか。『7つの習慣』にも述べられている信頼残高の6つの積み上げ方法について説明します。

相手を理解することは信頼積み上げのキーポイントであるといえます。相手のことを大切に思うためには、相手が大切だと感じることをあなたも大切だと取り扱う必要があります。相手が大切だと感じることを知るためには、相手を理解する努力の継続しか方法がありません。

筆者がコンサルティングの仕事でお客様の相談を受けていると、自社のアピールはしっかりやっているが売上につながらないという人が少なくありません。そのような人の多くは、ターゲットの困りごとを解決する提案ができていないという共通点があります。相手を深く理解し、相手の困った点を解決できる商品であれば、Win-Winの関係が構築され、売上につながることは間違いないと考えます。

小さな心遣いと礼儀はとても大切です。逆に小さな無礼や不親切、無神経は大きな引き落としにつながります。挨拶をする、ありがとうの言葉を忘れない、ちょっとしたプレゼントを用意する、どれも小さなことですが、小さな信頼残高を積み上げることはこのようなちょっとしたことの繰り返しなのだと感じます。人間関係において小さなことは、実は信頼を積み上げる面で大きなことなのだといえます。

ビジネスでも顧客が喜ぶこと、顧客の困りごとを解決するアイデアや商品を提示することは、たとえ小さなことであっても、実は大変大きなことにつながっていくものだと考えています。

約束を守ることは信頼残高の大きな積み上げのポイントです。同時に、約束を破ることは大きな引き落としにつながります。約束を破る人は次の約束は信じてもらえません。約束を破ることがわかっている人とは一緒に活動したくないと誰もが感じるのではないでしょうか。

筆者自身も、ビジネス上の約束については相手の期待を超える内容で応えるよう心掛け、締め切りよりも圧倒的な前倒しの提出で、相手に十分な検討の時間を与えるなどいつも気を付けています。筆者が仕事を一緒にやりたいと思う人々は、自分にとっての信頼残高の積み上げが大きい人たちです。彼らは、必ず約束を守るという確信があるから仕事を頼めるのだろうと思っています。

人間関係における問題のほとんどの原因は、相手に対する「役割と目標を取り巻く曖昧な期待」のすれ違い、もしくは相互の期待像の相違によるものです。不明瞭な期待は結果に対する誤解や失望につながり、信頼残高の引き落としに結びついてしまいます。

約束の当初から明確な期待像を共有することは、はじめこそ相互理解につなげるための時間と手間がかかります。しかし全体で考えると、無用な関係悪化を予防する策となり、最終的には時間も手間もかからないものです。

日本人は空気を読もうとする高コンテクスト文化(コミュニケーションを取るときに言語以外の要素を重視する文化)の民族なので、言わなくてもわかると感じ、黙っていても相手の期待を理解していると考える傾向がありますが、やはり思い違いや勝手な思い込み、取り越し苦労が発生することも少なくありません。目標のゴールを明らかにしておくことは、私たち日本人にも大切なのです。

信頼は誠実な行いからしか生まれないといっても過言ではありません。小さな誠実さが信頼残高の積み上げに大きく貢献するといってもよいでしょう。小さな親切を繰り返し、約束を守り、期待を明確にしたとしても、心の内面が誠実でなく、ずるい気持ちが根底にあれば、信頼残高は積み上がりません。

コヴィー氏は『7つの習慣』の中で、その場にいない人に対して誠実になることで、その場にいる人々との間に信頼が育成されると述べています。誠実さとは、まさに裏表のない正しさなのではないかと思います。正しい人は、誰に対しても裏表なく正しくあろうとすることで、多くの人の信頼残高を積み上げていけるのです。

失敗は誰にもあります。思いがけず間違ってしまうことも、人間ですから必ずあります。その結果、信頼残高が引き落とされてしまうこともあるでしょう。そのようなときには、素早く心から謝ることが非常に重要です。

非を認めて謝ることはそれほど簡単ではありません。高潔な人格や基礎的な原理原則に基づく信念、さらには深い内的な安定性がなければ誠心誠意の謝罪はできないからです。ビジネス上の不祥事で記者会見が行われる際にも、誠心誠意の謝罪のケースと形だけ謝罪して自己弁護に終始する会見では、信頼残高の引き落としの解消には大きな違いが生まれることは明らかです。

ビジネスにおいて、信頼残高を高く積み上げることは事業を成功に導くことと同義といってもよいでしょう。信頼残高が積み上がっている状態では相互に信頼関係が醸成されているので、相手に本音で語れる心理的安全性も確保されています。そのような状態であるからこそ、Win-Winの長く続くビジネスが生まれるわけです。

社内の人間関係においても信頼残高が積み上がっていることは重要です。客観的にみる良い会社とは、経営者と従業員が相互に信頼残高を積み上げている会社ではないかと考えます。

社員の幸せを第一に考える長野県にある食品会社を訪問した際には、経営トップと従業員の関係は家族のようで、深い信頼関係で結びついていると感じました。社内の人間関係が良いと、従業員も気持ちよく自分で考えて働くことができます。その結果、生産性が大きく向上し、その企業は長年増収増益を継続できています。

お互いの信頼残高が積み上がっている状況では、相手に対してどんな提案をしても、正しく理解してもらえるという安心感、いわゆる心理的安全性が保たれています。経験豊かなベテランもそうでない若手も臆することなく、自分の考えたアイデアを述べることができます。良い提案はすぐに実行に移すこととなり、結果的に効率性も生産性も高く、収益力のある企業となっていけます。

ただし、多くの企業では、信頼残高が積み上がらないまま、上から下への命令の通達という一方向のコミュニケーションの流れであったり、その結果として従業員はやらされ感の強い仕事を担っていたりする傾向が少なくないと感じています。お互いの信頼残高を積み上げ、コミュニケーションの改善を図ることは、企業そのものを強くし、より良くする効果が期待できるのです。

信頼残高の積み上げは、社内のみならず顧客や取引先においても非常に重要です。良い仕事は信頼できる相手としか成立しないものです。相手をだまして儲けるようなやり方は継続的には成立しません。お互いの信頼残高を少しずつ積み上げていき、相互に理解が深まった状態で、はじめてWin-Winの長く続けられるビジネスが成立するものだと思います。自社のみならず、顧客や取引先にも幸せを届けられるようなビジネスは長く続き、結果として恒常的な利益をもたらしてくれるものです。

大切なことは結果としての利益ではなく、目的としての信頼残高の積み上げによるWin-Winの関係づくりなのです。

信頼残高とは、人間関係を大切に考えることを銀行口座に比喩して説明したものです。銀行預金とは異なり、信頼の残高を積み上げていくには、小さな誠実な取り組みを繰り返すしかありません。時間をかけてコツコツと積み上げた信頼残高は、相手に安心感を提供し、お互いの成功を真摯に望む関係が生まれる効果をもたらします。

ビジネスの成功は、顧客や取引先との長く続く良好なWin-Winの関係であると述べてきました。このような関係が構築できれば、利益は当然のようについてきます。また、このように社外とのWin-Winの関係を継続していくためには、企業内部の経営者と従業員の関係でも信頼残高が積み上がっていることが重要です。

相手のことを深く理解しつつ自分自身が常に誠実であることは、信頼残高を積み上げるコツでもあり、組織の持続的成長の種となるといえるでしょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。