業務委託契約は解除できる?具体的な手順やトラブル防止策を解説

内部のリソースでできない業務を外注することはよくありますが、コミュニケーションの難しさなどから業務委託契約を解除することも少なくありません。もっとも、解除のやり方を誤ると損害賠償に発展する危険性があります。適切な解除手順や円満に進めるポイントについて、神楽坂総合法律事務所代表の寺田が解説します。

内部のリソースでできない業務を外注することはよくありますが、コミュニケーションの難しさなどから業務委託契約を解除することも少なくありません。もっとも、解除のやり方を誤ると損害賠償に発展する危険性があります。適切な解除手順や円満に進めるポイントについて、神楽坂総合法律事務所代表の寺田が解説します。

業務委託契約とは、企業や個人が外部の専門家や業者に業務を依頼する契約のことを指します。この契約は、従業員として雇用するのではなく、一定の業務を委託し、その成果や遂行に応じて報酬を支払うものです。企業のリソース不足を補ったり、専門的なスキルを持つ外部の人材を活用したりするために、多くのビジネスシーンで活用されています。

業務委託契約には、主に「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類があり、それぞれ契約の内容や法的な取り扱いが異なります。契約の種類によって、解除の条件や責任の範囲が大きく変わるため、事前に契約内容を正しく理解し、自社の状況に合った適切な契約を選ぶことが重要です。

請負契約とは、受託者(業務を請け負う側)が特定の仕事を完成させることを約束し、その成果物に対して委託者(業務を依頼する側)が報酬を支払う契約です。ここで重要なのは、「成果物の完成」が契約の目的となる点です。仕事の過程ではなく、最終的な成果が重要視されるため、成果物が完成しなかった場合、受託者は報酬を請求することができません。

請負契約は、成果物を前提とした業務に適用されるため、以下のようなケースが該当します。

| 建築工事 | ・住宅やオフィスビルを建設する ・契約書には建物の仕様や納期、報酬額が明記され、完成後に報酬が支払われる |

| ソフトウェア開発 | ・特定のアプリや業務システムを開発し、納品する ・開発途中で仕様変更があった場合でも、最終的な成果物が納品されなければ報酬は発生しない |

| デザイン制作 | ・企業のロゴや広告バナーを制作し、納品する ・修正依頼があっても、最終的に完成したデザインが納品されることで契約が履行される |

委任契約とは、法律行為を行うことを委託する契約です。法律行為とは、契約の締結や代理業務など、法的な効果を生じさせる行為のことを指します。委任契約は、成果物ではなく、業務の遂行そのものが契約の目的となる点が特徴です。そのため、以下のようなケースに適用されます。

| 弁護士業務 | 契約書の作成や訴訟代理を行う |

| 税務代理 | 税務申告や税務署との折衝を行う |

| 不動産売買の代理 | オーナーに代わり賃貸契約や売買契約を締結する |

準委任契約は、法律行為以外の事務処理を委託する契約です。委任契約と異なり、法律行為を伴わない業務全般が対象になります。

| コンサルティング | 経営コンサルタントが企業の成長戦略についてアドバイスを行う |

| システム運用 | ITエンジニアがサーバーの運用やトラブル対応を行う |

| カスタマーサポート | 外部のカスタマーサポートセンターに顧客対応を任せる |

業務委託契約は、基本的には期間満了まで継続されることが前提ですが、契約期間の途中でも解除することは可能です。ただし、解除の可否や手続きは契約の種類や解除原因によって異なります。

例えば、受託者が任せた業務を遂行していないなどの場合は、受託者側の契約違反(債務不履行)を理由に、契約を解除することができます。また、業務委託契約の場合、受託者側の落ち度などの理由がなくても、契約解除が法的に可能な場合があります。

もっとも、契約の途中で解除する場合は、法的なリスクやトラブルを防ぐための適切な手順を踏むことが重要です。特に、受託者側に落ち度がないにもかかわらず、委託者の都合で解除を行う場合は、損害賠償のリスクがあるため慎重に対応する必要があります。ここでは、契約の種類ごとに解除の可否や注意点について詳しく解説します。

業務委託契約を解除する際に最も注意すべき点は、一方的な解除によってトラブルに発展するリスクです。本来、契約とは当事者を拘束するものであるため、一方的に解除できないのが原則です。業務委託契約は当事者間の信頼関係が前提にあるものなので、信頼関係が壊れた状態で契約が続くのは適切ではないことから、一方的な解除が法律上認められています。ただし、契約の種類によって、解除できるタイミングや条件が異なります。

請負契約の場合、委託者はいつでも契約を解除できる特徴があります。これは 民法641条に規定されており、委託者は受託者が仕事を完成する前であれば、自由に契約を解除することが可能です。しかし、この解除権は無条件に認められるわけではありません。解除できたとしても、委託者は受託者から、これまでに行った業務に対する報酬や損害賠償等を支払う義務が残ります。

また、一方的な解除により、受託者との関係が悪くなると、成果物を引き渡さないなどの問題があり、例えば、建築請負契約の場合、建築中の建物を引き渡さないなど、解除後の工事進捗にまで支障を及ぼすようなトラブルに発展することもあります。

委任契約や準委任契約では、民法651条により原則としていつでも契約を解除できることが法律上認められています。これは、委託者と受託者の信頼関係に基づいて業務が進められるため、信頼が損なわれた場合には契約を解除できる必要がある と考えられているからです。

しかし、解除のタイミングや方法によっては、請負契約の際と同様に、成果物の引き渡しがされない、引継ぎに必要な情報が共有されないなど、その他のトラブルに発展する場合があるため注意が必要です。

契約を途中で解除する際に、損害賠償を請求されるリスク についても考慮する必要があります。特に、契約書に解除条件や違約金の規定がある場合は、その内容をよく確認しておくことが重要です。

以下に、契約解除に伴う主な損害賠償請求のケースを紹介します。

| 【委託者の都合による一方的な解除】 |

|---|

| 契約書に「契約解除の際は○○円の違約金を支払う」などの条項がある場合、 一方的な解除によって違約金を請求されることがあります。また、違約金の規定がなくても、契約解除によって受託者に生じた損害を補償しなければならない場合があります。 |

| 【相手方に不利な時期の解除】 |

|---|

| 契約解除のタイミングが不適切である場合、損害賠償請求を受けるリスクが高まります。特に、以下のような状況では、慎重に対応することが求められます。 ・プロジェクトの重要な局面での解除 ・受託者が契約解除によって事業継続に支障をきたす場合 |

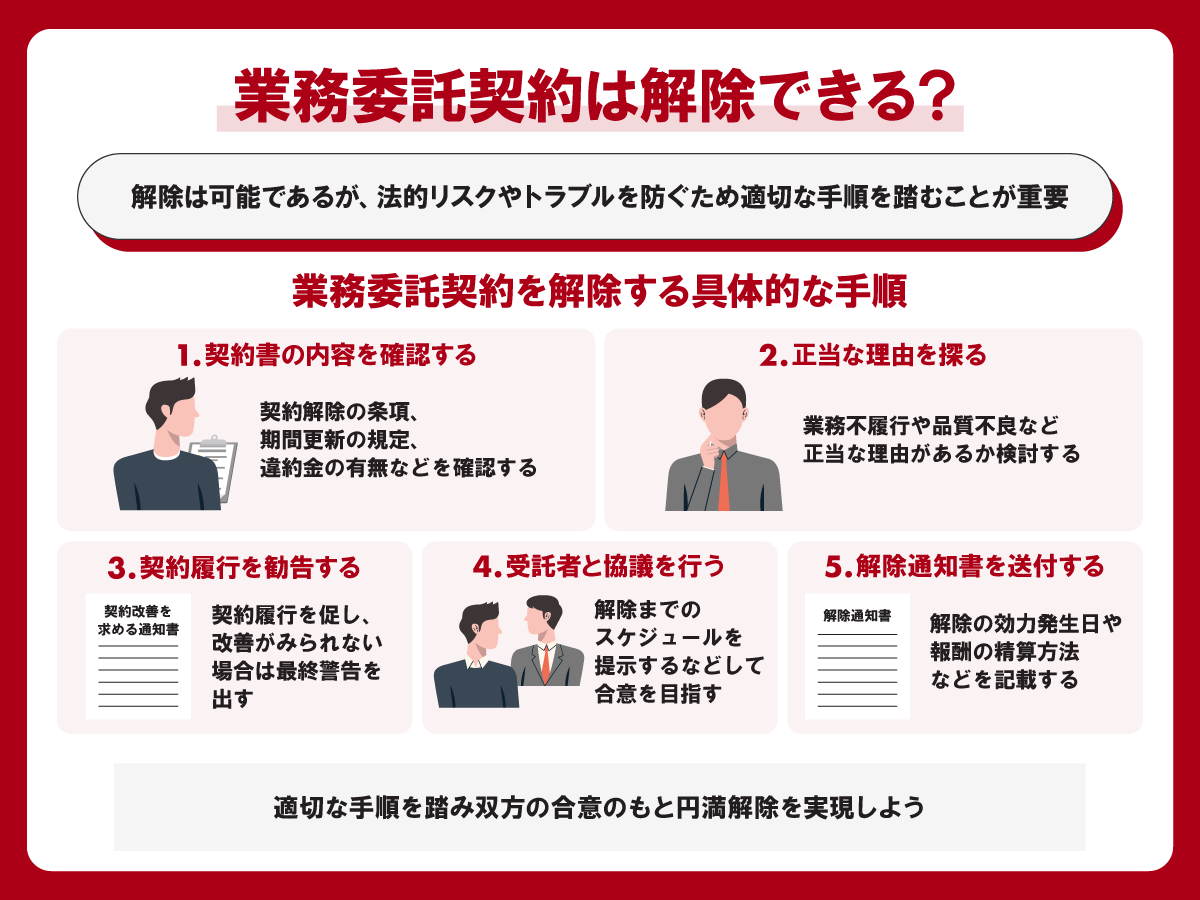

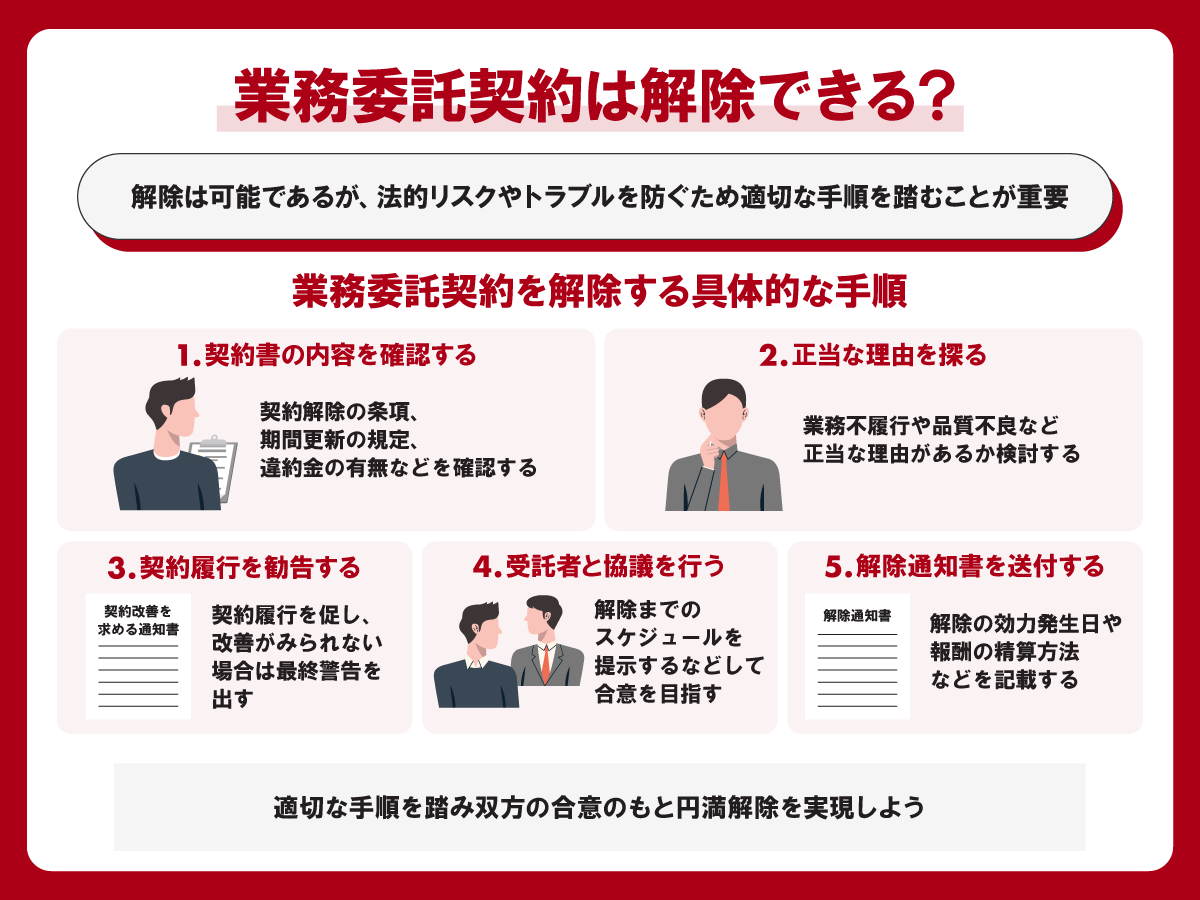

業務委託契約を解除する際には、適切な手順を踏むことが重要です。契約解除を急いで進めると、相手方との関係が悪化したり、損害賠償の請求を受けたりするリスクがあります。契約解除をスムーズに進めるためには、事前準備を十分に行い、契約に基づいた適切なプロセスを実行することが大切です。

ここでは、契約解除を円滑に進めるための具体的な手順を詳しく解説します。

契約解除を進める前に、まずは契約書の内容を詳細に確認することが最も重要です。契約書には、契約解除の可否や解除に関する具体的な条項が記載されているため、契約書の内容に従わない解除はトラブルの原因となります。

特に、以下のポイントを確認しましょう。

契約書に解除条項がない場合は、法律に基づいて解除手続きを進めることになります。 契約の種類によって解除の可否が異なるため、専門家に相談するのも有効です。

契約を解除するためには、正当な理由(相手の契約違反)があるかどうかを慎重に検討することが重要です。正当な理由がないまま解除を進めると、損害賠償請求や法的トラブルに発展する可能性があります。

契約解除が正当と認められる例として、以下のようなケースが挙げられます。

受託者の契約違反や業務不履行がある場合、いきなり契約解除をするのではなく、まずは業務履行を求めることが基本です。受託者に業務を履行する機会を与えることで、トラブルを未然に防げます。

契約履行を求める手順は、以下のとおりです。

契約解除を決定する前に、受託者と直接話し合いの場を設けることが望ましいでしょう。契約解除は、受託者にとっても影響が大きいため、突然の通告はトラブルを招く原因となるためです。なお、協議を行う際は「解除の理由を明確に説明する」「解除までのスケジュールを提示する」など、今後の関係性を考慮した対応をとることがポイントです。

協議の結果、合意が得られればスムーズに契約解除(合意解除)となります。この場合、解約合意書などを作成すると、契約を解除したことや契約終了日、未払い報酬の精算方法、損害賠償、秘密保持義務の取り扱いなどが明確になり、双方が安心して契約解除を進められるでしょう。

前述の勧告などによっても、受託者側の業務の履行や改善が難しい場合、「業務委託契約解除通知書」を送付して、正式に契約を解除します。口頭での通知では、証拠が残らず後々トラブルになる可能性があるため、必ず書面で通知することが重要です。

契約解除通知書には、以下の内容を記載すべきです。

なお、契約書に「〇日前までに通知」とある場合は、その期間を厳守する必要があります。また、契約解除時点での未払い分を整理し、金額・支払い期限・方法を明確に記載しておきましょう。

業務委託契約を解除する際、できるだけ円満に進めることが理想的です。契約解除をめぐってトラブルが発生すると、時間や労力がかかるだけでなく、今後のビジネス関係にも悪影響をおよぼす可能性があります。

また、契約解除の進め方によっては、訴訟や損害賠償請求のリスクが発生することも考えられます。こうしたトラブルを回避するためには、事前準備や相手方とのコミュニケーションを丁寧に行うことが重要です。

ここでは、契約解除を円満に進めるための具体的な方法を詳しく解説します。

業務委託契約には、一定期間を定めた「期間契約」 と契約期間を定めない「無期契約」 があります。期間契約の場合、契約満了時に更新しなければ自然に契約が終了します。この方法を選べば、契約解除の手続きを取る必要がなく、円満に契約を終了できます。

具体的なケースをもとに、業務委託契約を更新せずに終了させる方法についてみていきましょう。

A社は、B社とウェブサイト運営に関する業務委託契約を締結していました。契約期間は1年間で、毎年自動更新される条項が含まれていました。A社は、B社の業務遂行に不満があり、契約を終了させたいと考えていました。

A社は契約解除手続きを取ることなく、円満に業務委託契約を終了させることができました。また、契約書に基づいた適切な手続きを踏んだことで、B社からの異議申し立てもありませんでした。

契約解除を急いで進めると、受託者側に大きな負担を強いることとなり、トラブルが発生しやすくなります。そのため、契約解除の前に十分な時間を確保し、相手方がスムーズに対応できるようにすることが重要です。

具体的なケースを例に、業務委託契約を終了させる際に十分な時間を確保することの重要性をみていきましょう。

C社は、D社とのIT開発プロジェクトに関する業務委託契約を終了させたいと考えていました。当初、C社は速やかな契約終了を望んでいましたが、以下のようなアプローチで進めることにしました。

業務委託契約の解除は、一方的に決めるのではなくできるだけ双方が合意できる形で進めることが理想的です。受託者にとって契約解除は収入の減少につながる可能性があるため、解除理由を明確に伝え、理解を得ることが重要です。

また、解除後のトラブルを防ぐために「解約合意書」を作成することを推奨します。これは、双方が合意のもとで契約を終了したことを証明する書類であるため、未払い報酬の精算や秘密保持義務の継続なども明確にでき、安心して契約解除を進められます。

契約解除を「交渉」ではなく「合意形成」として進めることで、円満な解決につながり、今後のビジネス関係にも良い影響を与える可能性があります。

業務委託契約が終了した後も、委託者と受託者の関係が完全に断たれるわけではありません。

契約終了後のフォローは、将来的なビジネス機会の創出や、業界内での評判維持に大きく寄与します。まず、契約終了の最終確認を丁寧に行うことが重要です。これにより、両者間で契約終了に関する認識の齟齬を防ぎ、後々のトラブルを回避することができます。

次に、受託者に対して誠意を持って感謝の意を伝えることをお勧めします。これまでの業務遂行に対する謝意を表すことで、相手方の自尊心を尊重し、良好な関係を維持することができます。丁寧な感謝の意を伝えることで、後日、別案件での協力を得られたケースもあります。

さらに、状況に応じて推薦状や紹介を提供することも効果的です。受託者の今後の事業展開に寄与する可能性があり、業界内での評判向上にもつながります。

このように、契約終了後も適切なフォローを行うことで、ビジネス関係の継続的な発展や、予期せぬ協力機会の創出につながる可能性があります。

業務委託契約の解除は、双方の利益や権利が関わるため、適切に進めないとトラブルに発展する可能性があります。特に、解除後の未払い報酬の請求、損害賠償の争い、契約内容の認識違いなどが発生しやすいポイントです。

すでに契約解除を考えている場合でも、今後のトラブルを防ぐために、契約を結ぶ段階で何に気をつけるべきかを理解しておくことが重要です。

ここでは、契約解除に伴うトラブルを未然に防ぐために、契約締結時に注意すべきポイントを解説します。

契約解除時、委託側からの一方的な解除がトラブルに発展し、話し合いが難航するケースがあります。さらに、裁判に発展する可能性もあるため、契約内容や業務履行状況の証拠を適切に保存することが重要です。

特に、契約書に解除条件を明記しておけば、トラブル回避につながります。事前に詳細なルールを設定し、証拠を確保しておきましょう。

| 【保存すべき証拠】 |

|---|

|

・契約書の原本・電子データ(解除条件・支払いルールの確認) |

| 【契約書に明記すべき事項】 |

|---|

|

・解除条件と通知期限(〇〇日前の通知義務など) |

事前に明確にしておくことで、契約解除時のトラブルを未然に防げます。

契約解除時のトラブルの多くは「どこまで業務を遂行すれば報酬が発生するのか」という認識の違いから生じます。特に、受託者の業務に問題があったとしても、契約書に詳細な業務内容が記載されていなければ、契約履行を勧告したり、解除を申し出るのが難しくなるため、事前に明確な記載が必要です。

契約書の記載すべきポイントには、以下のようなものが挙げられます。

契約解除のルールが曖昧だと、一方的な解除がトラブルに発展し、話し合いが難航する ことがあります。場合によっては裁判に発展するケースもあるため、契約締結時に解除条件を明確にしておくことが重要です。

契約書に解除条項を記載する場合、以下の内容を明記しておきましょう。

契約解除後にトラブルになりやすいのが、情報の取り扱いや競業避止義務に関する問題です。特に、業務委託契約では、機密情報やノウハウが関係するケースが多いため、契約解除後の情報管理についても慎重に対応する必要があります。

トラブルを防ぐためのポイントは、以下のとおりです。

業務委託契約の解除は一方的に理由なく行うことも可能ですが、一方的な解除はトラブルの原因となることがあります。トラブルとなった場合、過去の契約内容の精査や訴訟対応などに、多くの時間とコストを要する危険性もあります。

相手方との協議や適切な手順を踏むことで、受注者と発注者の双方が合意できるよう、円満な契約解除を実現しましょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。