LP(プロパン)ガス料金の表示・計上、2025年4月から新ルール

資源エネルギー庁は2025年4月2日、プロパンガスなどを主とするLPガス料金の表示・計上方法に関する新しいルールを施行しました。エアコンなどLPガスとは関係のない費用や、家賃に含まれるべき費用を、LPガス料金として回収することを禁止し、料金請求時に基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けて通知するという内容です。

資源エネルギー庁は2025年4月2日、プロパンガスなどを主とするLPガス料金の表示・計上方法に関する新しいルールを施行しました。エアコンなどLPガスとは関係のない費用や、家賃に含まれるべき費用を、LPガス料金として回収することを禁止し、料金請求時に基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けて通知するという内容です。

目次

日本ガス協会の公式サイトによると、LPガスとは、プロパン・ブタンを主成分に持つ液化石油ガス(LPG)のことで、LPガスが入ったボンベを事業者が配送します。

一方の都市ガスは、メタン(燃える気体)を主な成分に持つ天然ガス、海外から輸入する液化天然ガス(LNG)が大半を占めており、LPガスとはそもそもの成分から異なります。道路の下のガス管を通じて供給されます。

このように、LPガスと都市ガスはそもそもの成分や商流から異なるため、料金体系にも違いがあります。

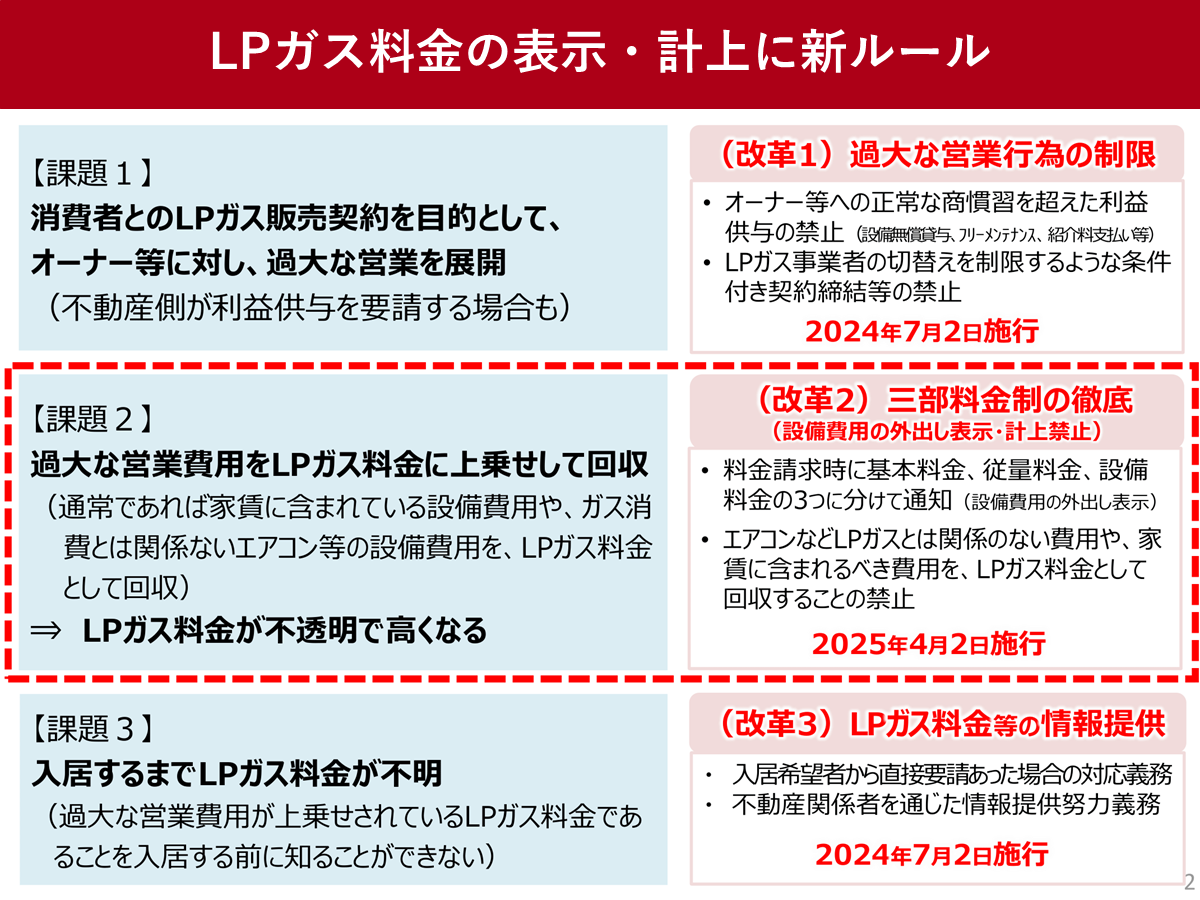

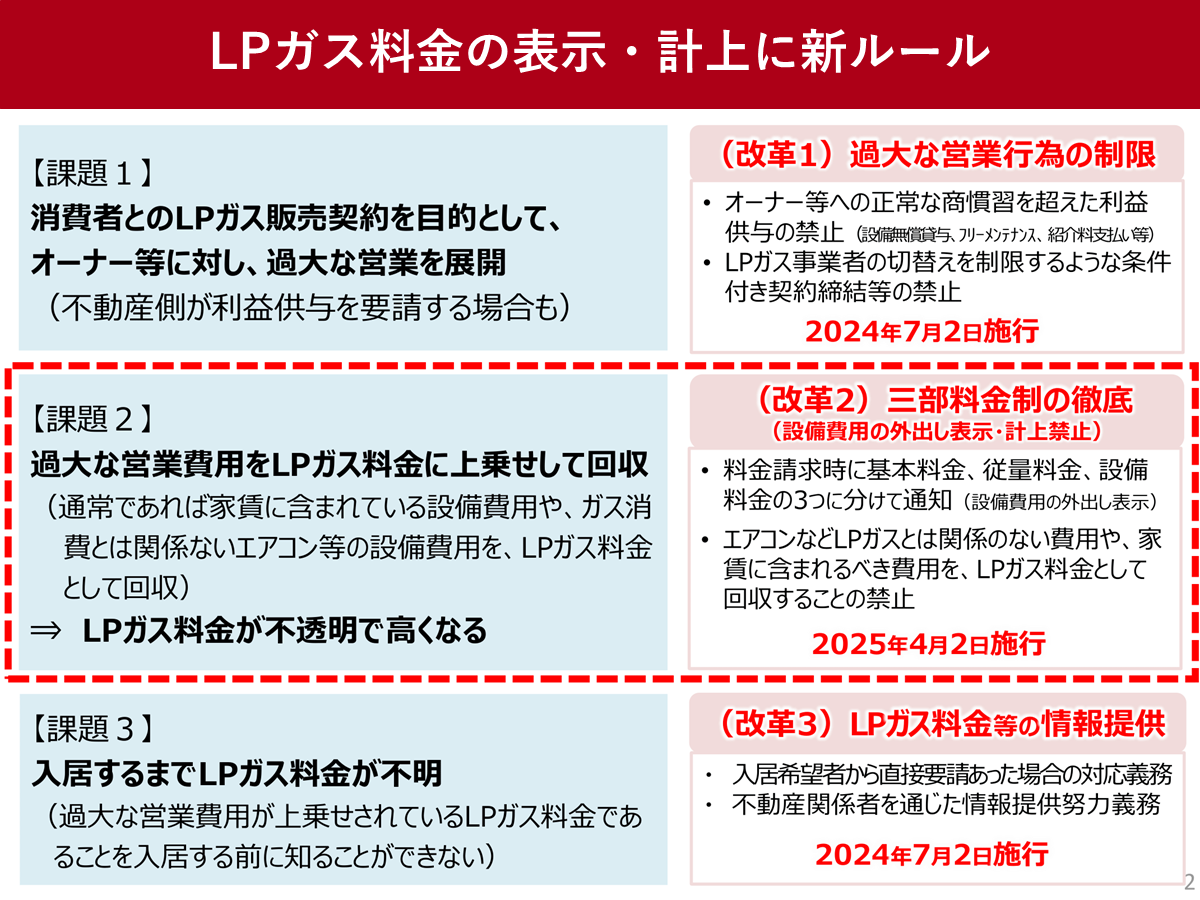

ただし、経産省の公式サイトによると、LPガス料金の仕組みは、消費者からすると、分かりにくい点が少なくありました。

LPガス事業者と消費者との契約を目的として、オーナーや不動産会社に対し、過大な営業が行われる事例がありました。具体的には、設備の無償貸与、フリーメンテナンス、紹介料の支払い、ボンベ置き場の借地代の提供といった形での利益供与が問題視されていました。

中には、不動産会社側から利益供与を要請するケースもあったと指摘されています。このような過剰な営業費用は、最終的にLPガス料金に上乗せされる形で消費者が負担する構造になっていました。

本来であれば家賃に含まれるべき設備費用や、ガス消費とは関係のないエアコン、Wi-Fi、インターホン、宅配ボックス、便座システムなどの設備費用まで、LPガス料金として回収されるケースが見られました。

これにより、LPガス料金が不透明で高くなる要因となっていました。特に、賃貸物件においては、入居者がLPガス事業者を選択できない状況下での費用上乗せが問題視されていました。

入居するまでLPガス料金が不明

過大な営業費用がLPガス料金に上乗せされているにもかかわらず、消費者は入居までそのことを知ることができないという課題がありました。

これらの課題を解決し、LPガス取引の適正化を図るため、液化石油ガス法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が改正されました。この改正は、以下の3つの柱から構成されています。

改正法は、オーナーや不動産会社等に対する正常な商慣習を超えた利益供与の禁止や、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止が盛り込みました。

LPガス料金を請求する際に、基本料金、従量料金、設備料金の3つに分けて通知することが義務付けられました(設備費用の外出し表示)。

さらに、電気エアコンやWi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止、賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止となりました。

賃貸住宅の入居希望者に対し、LPガス料金等の事前提示を徹底するため、入居希望者から直接要請があった場合の対応義務や、不動産関係者を通じた情報提供努力義務が課せられました。

このうち、2025年4月2日に施行されたのが「三部料金制の徹底」です。これは、LPガス料金の内訳を明確にし、不透明な費用の回収を防ぐことを目的としています。

新しいルールでは、LPガス事業者は消費者に対して料金を請求する際に、以下の3つの項目に分けて通知することが義務付けられます。

消費者向けのLPガス料金のみならず、飲食店等の業務用LPガス料金も含め、液石法に規定される「一般消費者等」との契約に係る料金において、基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知することが求められるといいます。

三部料金制の導入により、不明瞭だった設備費用が、請求書上で表示されるようになります。これにより、消費者は何に対して費用を支払っているのかを具体的に把握できるようになります。液化石油ガス法施行規則第十六条は、電気エアコンやWi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上を禁止していました。

さらに賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上を禁止しました。

これらの計上禁止規定は、新規契約に対して適用されます。

法改正に合わせて、取引適正化ガイドラインも改正し、問題となる行為や望ましい行為の具体例や考え方等を記載しています。

新しいルールは、LPガス事業者に対し、消費者への説明責任がより一層求めています。

LPガス料金を請求する際には、基本料金・従量料金・設備料金の3つに整理して通知しなければなりませが、LPガス料金に設備料金が含まれていない(該当なし、0円)とする場合には、その理由を対外的に説明できるようにしておく必要があります。

資源エネルギー庁は、設備料金のみ請求書の備考欄に記載することや、「設備料金なし」とのはんこを請求書に押すという対応は、三部料金制に係る表示の規律を満たさないと判断しています。

特に、賃貸集合住宅等のオーナー等に対して無償で設備貸与等を行っている場合、消費者が負担するLPガス料金でその費用を回収しているとみなされる可能性があるため、客観的な根拠に基づいた説明が求められます。

2025年4月2日時点で締結済みのLPガス販売契約(既存契約)については、直ちに設備費用の計上禁止に係る規律は適用されません。

しかし、設備費用の外出し表示は求められます。これは、既存契約における投資回収等の影響を考慮しつつ、まずは料金の透明性を確保することを目的としています。

その上で、消費者利益を確保する観点からは、既存契約についても新しい制度に対応した料金へと早期に見直していくことが望ましいとされています。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。