3分の1ルールや欠品ペナルティは独禁法違反のおそれ 公取委が報告書

公正取引委員会は、飲食料品の生産から販売に至る「フードサプライチェーン」における取引の実態に関する調査報告書を公表しました。報告書では、業界で長年見られる「3分の1ルール」や「欠品ペナルティ」といった商慣行が、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる可能性があると指摘しています。

公正取引委員会は、飲食料品の生産から販売に至る「フードサプライチェーン」における取引の実態に関する調査報告書を公表しました。報告書では、業界で長年見られる「3分の1ルール」や「欠品ペナルティ」といった商慣行が、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる可能性があると指摘しています。

目次

食品ロスは環境問題に加え、市場経済にも悪影響を及ぼす社会的な無駄な費用を生む原因として意識されています。この食品ロスの発生には、フードサプライチェーンにおける商慣行が影響しているとも言われています。

公正取引委員会は2024年9月から2025年3月にかけてフードサプライチェーンにおける取引実態について改めてWebアンケートやヒヤリング調査をしました。目的は、取引の適正化と食品ロスの削減を後押しするため、食品ロスの発生につながり得る商慣行について、独占禁止法上の考え方を示すことです。

調査の対象となったのは、以下のような商慣行です。

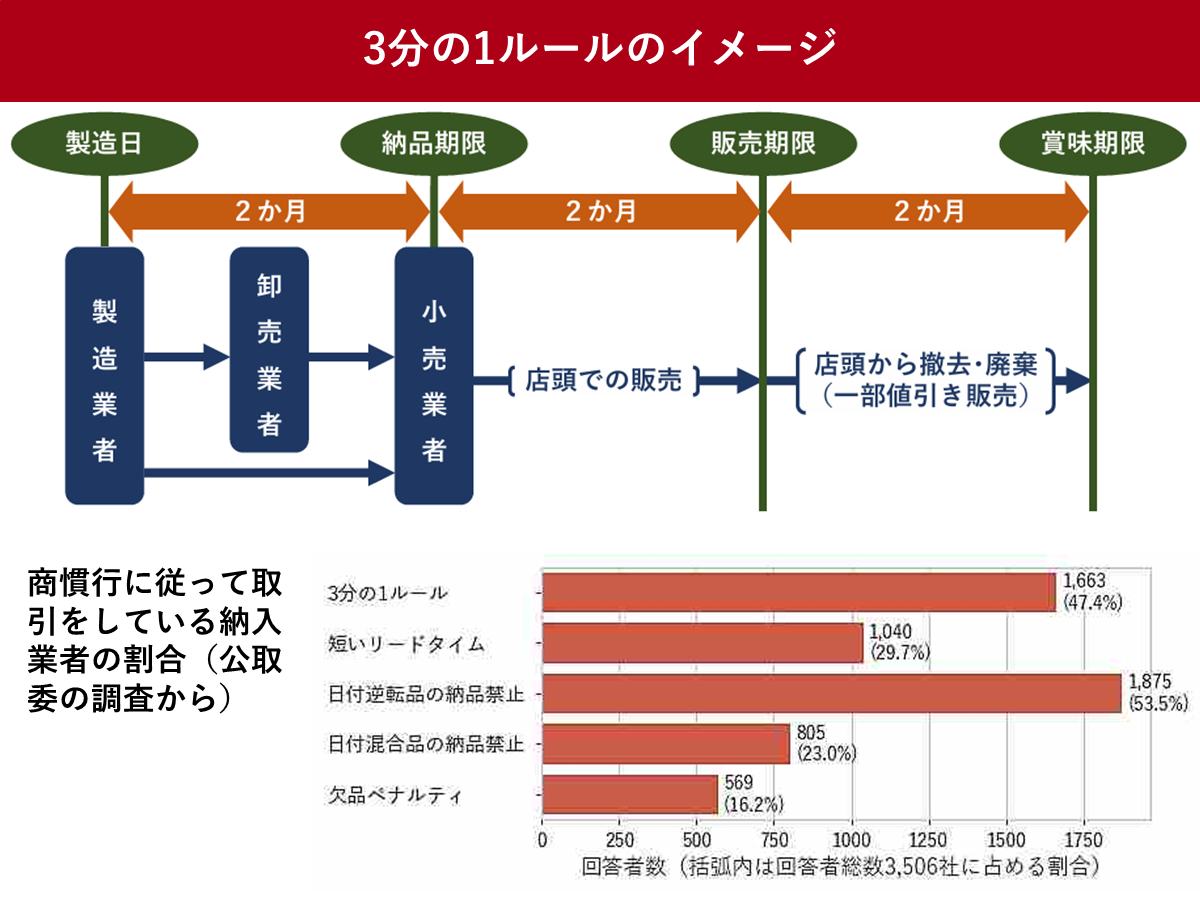

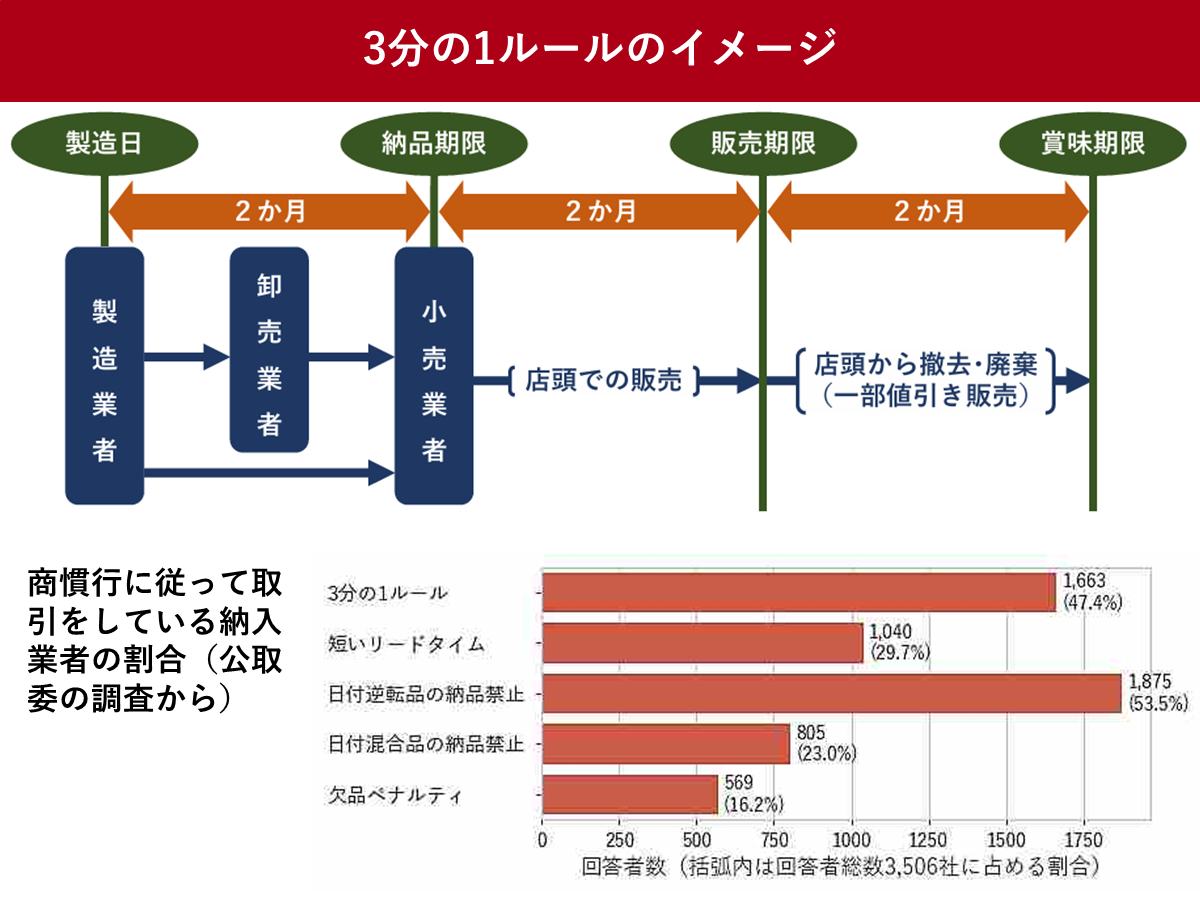

3分の1ルールとは、飲食料品の製造年月日から賞味期限までの期間を三等分し、製造業者・卸売業者、小売業者、消費者がそれぞれ3分の1ずつ期間を分け合うという考え方です。

製造から最初の3分の1に当たる日までに小売業者に納品する「納品期限」が設定され、この期限を過ぎた商品は返品される場合があり、小売業者によっては、3分の1よりも短い期間を販売期限として設定する場合もあります。

当日発注・当日納品のような小売業者からの短納期の発注に応じることを当然とする商慣行です。これにより、納入業者は発注前に数量を予測して生産する「見込み生産」を行わなければ納期に間に合わなくなります。

小売業者に既に納品した商品より賞味期限(または製造年月日)が1日でも古い商品を納品することを認めない商慣行です。

100個の発注に対し、賞味期限が4月1日の商品50個と、賞味期限が4月2日の商品50個を混合して納品することは認められないなど賞味期限(または製造年月日)の異なる商品を混ぜて納品することを認めない商慣行です。

納入業者が発注された数量を納期までに納品できなかった場合に、その理由を問わず、販売機会の喪失を理由として金銭的ペナルティの支払いに応じなければならない商慣行です。

公取委は、Webアンケートに協力した4706社のうち、消費者向けの飲食料品を製造・販売する納入業者3506社分の回答を集計しました。

いずれの商慣行もフードサプライチェーンにおいて行われている実態が確認されました。特に「3分の1ルール」と「日付逆転品の納品禁止」は比較的多くの事業者で行われており、取引エリアが広い大手事業者から順守が求められる傾向がうかがわれたといいます。

これらの商慣行の多くは、契約書面などで事前に明確に規定されているものではありませんでした。書面がある場合でも、発注者から一方的に送付されるなど、十分な協議を経て合意されたものではないケースが多く確認されました。

納入業者側からは、書面化することでかえって柔軟な対応が阻害されるため書面化を望まないという意見も多く聞かれました。

商慣行に従って取引をしている納入業者の半数程度が、これらの商慣行を理由とした納品拒否や返品などを実際に受けた経験があると回答しました。特に「3分の1ルール」と「日付逆転品の納品禁止」でその割合が高いことが確認されました。本件行為を受けたことがある納入業者の約80%が、返品のための輸送費用、値下げ費用、廃棄費用などを負担したことがあると回答しました。

納入業者からは次のような回答(自由記述)があったといいます。

流行り言葉のように「SDGs」や「フードロス削減」などと言っている割に、食べられるものを出荷できない状況を作っていることが理解できない。

フードサプライチェーンにおける商慣行に関する実態調査について(公正取引委員会)

基本的に費用発生リスクは製造業者負担となる事を受け入れる前提でなければ、取引にも至らない事を考慮すると、受け入れざるを得ない。

返品を受けない場合は勝手に値引きをしてくる。

物流業者が引き受けてくれる最小ロットが益々大きくなっており、その結果必要以上の大量仕入れを行い、在庫中の賞味期限進行の悪循環となっている。

加工食品は日配と違い一度に大量の商品を製造する為、3分の1ルールの適応が難しい。事前に発注数などの情報もなく、在庫管理は更に厳しい。

一部企業では事前に数量特売の際の数量などをもらえないため、予測で生産している。仮に相手方の発注がなかった場合には当社側で廃棄処理、足りない場合にはペナルティが課されている。

買う側の立場に立った場合、賞味期限に対する意識が低い会社もあるため、致し方無い部分がある。ただし、3分の1ルールを過剰に守りすぎると食品ロスにつながったり、納期などの条件が厳しくなったりするので、将来的には無くなってほしい。

小売業者も完売できる保証は無く、賞味期限切れとなれば損害になってしまうため、やむを得ないと思う。自社製品は賞味期限30日なのでこのように思うが、年単位の賞味期限の製造業者とは考えが異なるだろうし、単に3分の1ルールと一括りに考えるのは違うと思う。

小売業者は販売価格を抑えるために様々な経費削減を行っており、その一つが3分の1ルールであると理解している。小売業者が在庫リスクを全て負担するとなると、その分反映されて価格が上がり、売りにくくなる。

自社商品は賞味期限が3週間未満のものがほとんどで、消費者が購入する時に3分の1の消費期限まで1週間を切っていると、消費者からクレームが多く発生し、製造業者も小売業者もその手間は避ける方がよい。

こうした商慣行による損失について、あらかじめ予測して取引価格に反映できている取引先は、「ほぼできていない・全くできていない」と回答した事業者が約60%に上りました。力関係や需要予測の難しさから、これらの損失を価格に転嫁することが困難な実態がうかがえます。

公正取引委員会は、調査結果を踏まえ、取引条件について、発注者と納入業者との間で十分な協議が行われ、納入業者が納得の上で同意していることが重要であるとしたうえで、事前に協議の上で合意していたとしても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や、合理的範囲を超えた不利益を与える場合には問題となり得るとの見解を示しました。

優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益を与える行為です。

ここでいう「正常な商慣習」は、公正な競争秩序の観点から是認されるものであり、単に現に存在する慣習であれば直ちに正当化されるわけではない点に留意が必要です。

特に、取引条件について、発注者と納入業者との間で十分な協議が行われ、納入業者が納得の上で同意していることが重要です。事前に合意していたとしても、納入業者にあらかじめ計算できない不利益や、合理的範囲を超えた不利益を与える場合は問題となり得ます。

取引上の地位が優越している発注者が、正当な理由がないのに商品の受領を拒んだり、返品したりする場合、特に、納品期限超過の原因が発注者の物流センターの混雑などにある場合などは正当な理由とは言えません。

以下のようなケースでは、優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。

小売業者が買取取引で購入した商品を、3分の1ルールに基づく販売期間経過のみを理由に返品すること。 これらの行為は、納入業者にあらかじめ計算できない不利益を与えるなど、優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。

取引上の地位が納入業者に優越している発注者が、納入業者に対し、短いリードタイムによる発注を行い、これにより製造コストが通常よりも増加しているにもかかわらず、一方的に、著しく低い対価での取引を要請する場合であって、納入業者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ないときは、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となる、と指摘しています。

取引上の地位が納入業者に優越している発注者が、納入業者に対し、日付逆転品の納品禁止や日付混合品の納品禁止の商慣行を理由として、正当な理由がないのに、受領を拒みまたは一度受領した商品を返品する場合は、優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。

たとば、日付逆転品となった原因が、発注者による発注方法にある場合や物流センターの混雑状況などにある場合などは、正当な理由とはいえないと考えられるといいます。

ほかにも、日付混合品となった原因が、あらかじめ取り決めていた発注ロットを発注者が守らなかったことなどにある場合なども、正当な理由とはいえないと考えられるといいます。

取引上の地位が優越している発注者が、欠品した場合のペナルティの額や算出根拠について納入業者と十分協議せず一方的に定め、納品していれば得られた利益相当額を超える額を負担させる場合、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題となるおそれがあります。

今回の調査結果は、物流の「2024年問題」や食品ロス削減の要請などを受けて、フードサプライチェーンにおける商慣行が見直しの過渡期にあることを示唆しています。

公正取引委員会は、今後もフードサプライチェーンの取引実態を注視し、独占禁止法上問題となるおそれのある行為の把握に努め、違反行為に対しては厳正に対処する方針だと説明しています。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。