手間と時間のかかる低温殺菌製法にこだわり

三重県伊賀市の城下町に週末になると行列ができる牛乳店があります。地元客はもちろん県外からも集う、そのお目当ては「北川牛乳」をたっぷり使い、一度も凍らせずにできたてそのままを提供する「牛乳屋さんの生ジェラート」。4代目店主、北川裕之さんと妻のあゆみさんが2017年よりはじめた事業です。

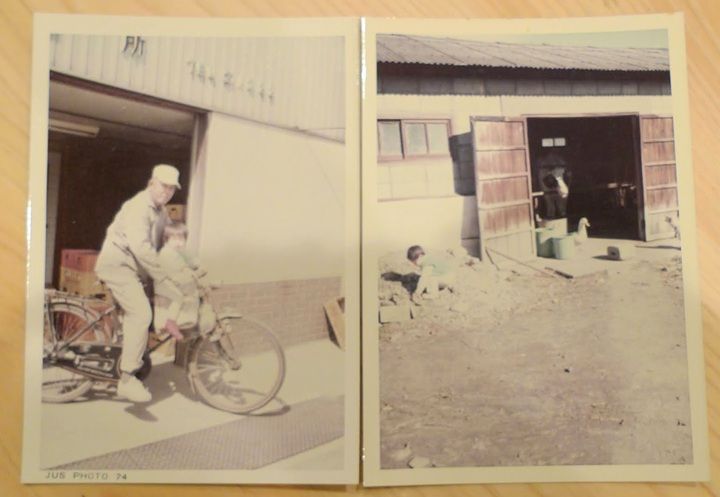

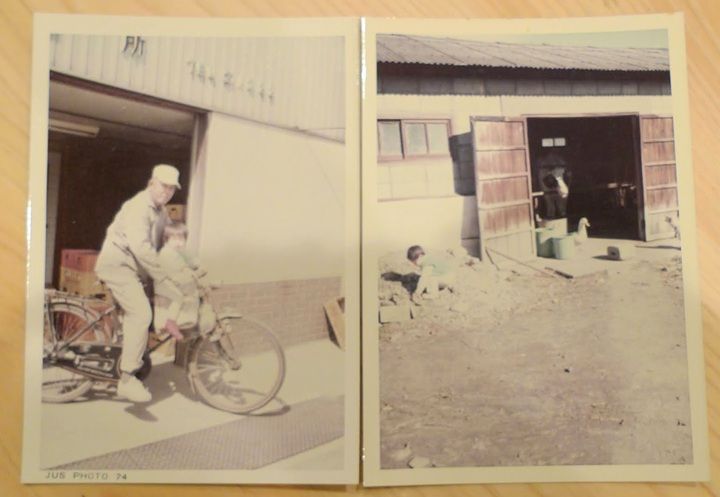

昭和50年代の北川牛乳店の写真。左は祖父と北川さん。右は牛舎から顔を出す乳牛とアヒル

昭和50年代の北川牛乳店の写真。左は祖父と北川さん。右は牛舎から顔を出す乳牛とアヒル

北川牛乳店は1899年(明治32年)に初代・菊松が上野市(現在の伊賀市)で乳牛を数頭買い取り、牛乳店を開いたことがはじまりです。当初は牛乳の販売だけでなく、仔牛の出荷もしていたようです。「僕が子供のころは伊賀にも牧場がいくつかあって、店のあるこの場所も牛舎でした」と北川さん。

3代目の父の時代に牛舎をつぶし、 三重県内の牧場から原乳を仕入れ、自社で加工して販売する今のスタイルになったと言います。現在は、妻のあゆみさん、北川さんの両親4人での家族経営で、バイト1人を加えた5人で、牛乳の加工から検品、配達、販売までをこなしています。牛乳の宅配は個人宅や銭湯を含めて約250軒で、これが売上の約8割を占めます。残りの1割は直売や道の駅、スーパーなどでの販売、もう1割は生ジェラートなど、菓子の材料用としての卸しです。

北川牛乳店の牛乳は65度で30分、じっくりと時間をかけて加熱する「低温殺菌」製法を採用しています。

牛乳の殺菌方法は、温度と時間により「超高温殺菌」、「高温殺菌」、「低温殺菌」の3種類に大別されます。日本で販売されている牛乳の多くは120~130度で2~3分加熱する「超高温殺菌」で、長距離の配送などにおいて安全性を高めるというメリットがあります。

「牛乳に含まれるタンパク質は熱に弱く、高温で処理すると変性し、風味も変ります。低温殺菌は時間と手間がかかり、大量生産には向きませんが、搾乳時の風味や栄養も損なわないので、あっさりしていてほんのり甘く、すっきりとした喉ごしなんです」と北川さん。

「うちのような町の牛乳店は近場への配達がほとんどですし、せっかく飲むなら、美味しい牛乳を飲んで欲しい」という思いで手間のかかる「低温殺菌」製法を続けているそうですが、自社で加工している町の牛乳店ならではの強みにもなっています。現在、三重県牛乳協同組合に加盟しているのは北川牛乳店を含み5社。伊賀市では唯一の自社製造をしている牛乳店です。

SEから牛乳店の4代目に

結婚前から牛乳が大好きで、SNSでも牛乳愛あふれる発信をしているあゆみさん(右)

結婚前から牛乳が大好きで、SNSでも牛乳愛あふれる発信をしているあゆみさん(右)

北川家の長男として生まれた裕之さん。幼少期は「牛乳屋の子」と言われるのが照れくさく、恥ずかしかった時期もありました。父親は毎朝、早くから配達に出掛け、「大変そうな仕事」という認識程度で、あまり家業には関心がありませんでした。両親から後を継いで欲しい言われたこともなく、進路は自分がやりたかったIT関係の仕事の就くために、九州の大学へ進み、卒業後は東京で就職し、念願かなってシステムエンジニアとして働いていました。

就職して4年が過ぎた頃、父親が体調を崩し入院。「父の先が長くないと思った母から突然、帰って来きて!と連絡があったんです」。

実家に戻ると、母親と親戚、取引先の人に囲まれて「このまま廃業するのか、僕が跡を継いで続けるのか、選択をせまられました」。町のいち牛乳店としか思ってなかった家業について、はじめて向き合った瞬間でした。

「牛乳店をつぶしたくなかったですし、正直なところ、あまり深く考えず、母を手伝うくらいの気分で家業に戻ることにしました。独り身だったこともあり、子ども気分でした。父ですか?その後回復して今も一緒に働いてるんですけどね(笑) 」

宅配の減少・機械の老朽化…課題は山積み

27歳で家業にもどった北川さん。その頃には周辺に大型スーパーが増えはじめ、大手メーカーの牛乳が手軽に買えるようになり、宅配の契約件数はピーク時(昭和50年代)の半分くらいまで落ち込んでいました。

「昔は病院、学校の給食、保育園などへの配達もありましたし、母はキャリーケースを引いて市役所へ手売りにも行ったりしていました。そういうのも少しずつ減っていた頃で、母親が経理を担っていたので具体的な数字はわかっていませんでしたが、大変だったと思います」

主力事業である宅配事業の顧客も高齢化がすすむ一方で、将来的に契約数が増える見込みもありませんでした。

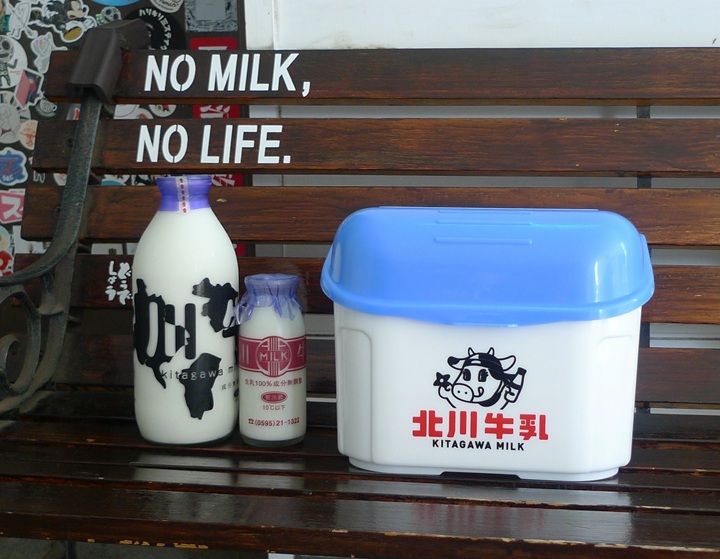

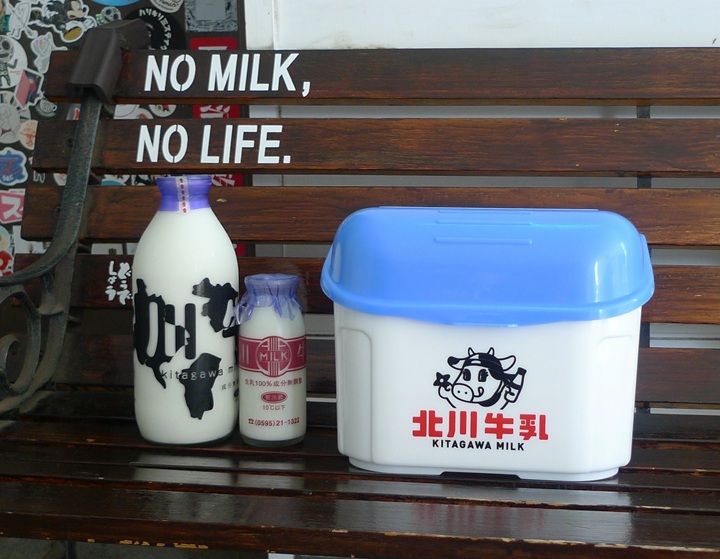

北川牛乳の配達エリアは旧上野市内。200CC、500CC、900CCの3サイズ

北川牛乳の配達エリアは旧上野市内。200CC、500CC、900CCの3サイズ

もうひとつの課題は機械の老朽化。古くなった機械はメーカーメンテナンスの対応もなくなり、自分たちで修理をしながら使い続けるしかありません。時代の変化とともに紙の蓋から、プラスチックの蓋へ変えようかと検討したこともありましたが、「蓋の機械だけで1億円。無理です。いまの機械が壊れたら続けられるか分からない…」と、不安を口にします。

紙蓋の瓶牛乳は今でこそ、レトロ、希少と言われ、北川牛乳店の魅力のひとつとなっていますが「設備投資をするお金がないので、昔のまま使うしかない」というのが本音なのです。

イベントでのジェラート販売に手応え

牛乳店の朝は早く、明け方2時に起床してその日の配達に出掛け、その後は三重県内の牧場からタンクローリーで運ばれてくる原乳を仕入れ、生乳の低温殺菌、瓶詰め、検品を行います。

原乳は500㎏を2日に1回の頻度で仕入れます。お昼過ぎにはだいたいの仕事が終わり、午後からは追加の配達や事務作業など、というサイクルです。

北川さんは「最初の頃は朝早いのがとにかくつらかった」と言いますが、働きはじめると「やるからにはちゃんとしたい」という思いがわいてきて、牛乳の加工について調べ、父の代には85度だった低温殺菌をさらに低い65度の低温殺菌に変えるなど、主体的に関わるようになりました。

両親も北川さんの意見に特に反対することもなく「やりたいようにやればいい」と自由にさせてくれました。

牛乳店の一部を改装してジェラート販売スペースを設置。来客の増加に伴い駐車場も増やしました

牛乳店の一部を改装してジェラート販売スペースを設置。来客の増加に伴い駐車場も増やしました

29歳で、あゆみさんと結婚。子宝にも恵まれ、仕事に対する責任や、やりがいも増してきた北川さん。何もしなければ、売り上げが下がり続けていく町の牛乳店において、こだわりの牛乳をより飲んでもらえるようにするにはどうしたらいいか、漠然と考えていた2017年、転機が訪れます。

その頃、伊賀市の中心市街地「上野市駅」前で伊賀食材をテーマにした定期マーケットが開催されており、そこへ友人らと出店をする中で北川牛乳を使ったジェラートの販売をしようと、あゆみさんが思い立ちました。

ジェラートの製造は、伊賀のドライブインで北川牛乳を仕入れてジェラートを販売をしていた店へ依頼。牛乳型のもなかとセットで販売したところ大好評。

「これなら自慢の牛乳をたくさん使える。北川牛乳の知名度アップにつながるかもしれない」と手応えを感じ、牛乳店でのジェラート販売を計画しました。

2017年11月、牛乳店の一部を改装し、ミルクジェラートのテイクアウト店舗をオープン。

開業に必要な費用には国のものづくり補助金を利用しました。当初はイベントのときと同じように、ドライブインの店で委託製造したものを盛り付けての販売でした。本業がお休みの週末のみ、昼間4時間程度の限定販売でしたが、あゆみさんがinstagramを立ち上げ、積極的に発信すると、店舗での販売分はすぐに完売するほどの人気となりました。

順調なスタートを切ったように見えたジェラート販売でしたが、ほどなくして製造を依頼していた店が閉店することになり、開始2ヵ月で休止に。

やっと踏み出した新たな挑戦。その継続のために、夫婦ふたりで悩んで出した結論は、自社製造することでした。

2018年にジェラートマシーンを導入。牛乳の乳脂肪分に合わせてレシピを調整し、ベストな状態の生ジェラートを販売しています

2018年にジェラートマシーンを導入。牛乳の乳脂肪分に合わせてレシピを調整し、ベストな状態の生ジェラートを販売しています

さっそく、東京で行われたメーカーの展示会へ参加。あゆみさんが気に入ったのは、イタリアの老舗メーカー、カルピジャーニ社のジェラートマシーンでした。「うちの牛乳を使ってその場で試作をしてくれたんです。できあがったジェラートの味もめっちゃ美味しくてコレだ!と思いました」

ですが、その機械はジェラートマシーン界の「フェラーリ」の異名を持ち、当時日本での導入例はなかったと言います。予算をはるかに上回る価格に即契約には踏み切れず、手ごろなものを探しましたが、熱心な対応と味の良さで、最終的にこのマシーンを導入しました。資金は両親を説得して北川家の貯金を切り崩し工面しました。

逆境から生まれた生ジェラート

一度も凍らせていない出来立ての生ジェラート400円(カップ、コーン、もなかから選べます)

一度も凍らせていない出来立ての生ジェラート400円(カップ、コーン、もなかから選べます)

ジェラートマシーンの導入後は自社の牛乳を使ったレシピの試作をする日々が4カ月ほど続きました。

目指したのは「北川牛乳の味をダイレクトに感じられる牛乳店ならではの味」。主原料を牛乳とし、生クリーム、脱脂粉乳、糖類などで風味を調整。牛乳の自然な甘みを感じて欲しいと、甘さをおさえたあっさりと軽やかな味わいに仕上げました。

「牛乳は季節により脂肪分が違うので、時期により変わる乳脂肪分を調べて、都度配合を調整しています。これは自社製造している牛乳店だからそこできる強みです」と、北川さん。

ジェラートマシーンの導入により、以前よりもパワーアップしたミルクジェラートが完成しましたが、さらなる問題が発生します。「作ったジェラートを陳列するショーケースを置くスペースがなくて、どうしようかと思いましたが、出来立てのジェラートにしかない食感や軽やかさがあるので、これを【生ジェラート】と命名して、マシーンからのしぼりたてを提供することにしました」

2018年春「牛乳屋さんの生ジェラート」の販売を開始。逆境を逆手にとったブランディングは大成功。店舗でしか味わうことのできない生ジェラートを求めて、販売日には多くの人が北川牛乳店に足を運びました。

味もさることながら、やわらかさが伝わるぽってりとしたとした見た目、牛乳瓶型のもなかもインパクトがあり、購入者の多くが、店舗を背景に生ジェラートの写真を撮り、SNSにアップした結果、北川牛乳の名前や、生ジェラートの情報がさらに広がるという好循環ができました。

人気のミルクジェラートを急速冷凍して地方発送可能にしたカップジェラート、かたやきジェラートサンド、焦がしもなかジェラート(北川牛乳提供)

人気のミルクジェラートを急速冷凍して地方発送可能にしたカップジェラート、かたやきジェラートサンド、焦がしもなかジェラート(北川牛乳提供)

ジェラート効果で本業にも変化

そのうちに生ジェラートをSNSで見た遠方の人から「送って欲しい」という声が出るようになり、つくりたてのジェラートを急速冷凍したカップジェラートやもなかジェラート、伊賀の銘菓・かたやきでジェラートを挟んだかたやきサンドなどを開発しました。

できたて生ジェラートほどのふわふわ食感はありませんが、北川牛乳をたっぷりと使ったミルクジェラートを地方発送したり、持ち帰ることができるようになったのです。これに伴い、通販サイトも新設しました。

「あくまでも本業があっての、週1程度のジェラート販売なので、大きな宣伝はせず、こちらから営業をかけたりもしてなかったのですが…」クチコミとSNSの拡散力はすごく、伊賀市内のコンビニやスーパーからジェラートを置きたいと依頼があったり、地元はもちろん、県外からも菓子やスイーツの材料として「北川牛乳」を使いたいとのオファーが増えました。

伊賀の酒蔵、大田酒造とコラボした「酒粕ジェラート」。大田酒造の直営店限定販売で、純米大吟醸の酒粕を使用した濃厚な味わいが特徴

伊賀の酒蔵、大田酒造とコラボした「酒粕ジェラート」。大田酒造の直営店限定販売で、純米大吟醸の酒粕を使用した濃厚な味わいが特徴

これまでひたむきに作っていたローカル牛乳の味わいや、こだわりの製法がジェラートを通して、再認識されたのです。

「ジェラート販売をはじめて、牛乳の使用量は確実に増えましたが、宅配が減っているのでなんとか現状維持といったところでしょうか。お菓子の材料などに、うちの牛乳を指名してもらえるのも嬉しいし、励みになります」

また、店頭販売をはじめたことで、消費者の顔が見え、直接感想が聞けるようになったこともモチベーションアップにつながっていると言います。

ジェラートを買いに来て、ついでに牛乳を買ってくれる人や、定期宅配の契約につながったケースもありました。

「ジェラートの売り上げは全体の1%程度で、あくまでも本業は牛乳です。うちの牛乳は大量生産できませんし、機械もいつ壊れるか分からない。人員もギリギリでやっています。自分の身体と機械が動くうちは、美味しい牛乳を確実に届けられるように頑張っていきたい」と、北川さん。

宅配ボックスのほか、保冷バックやステッカーなどのオリジナルグッズも販売しています

宅配ボックスのほか、保冷バックやステッカーなどのオリジナルグッズも販売しています

「正直この先どうなるのかは分かりませんが、産まれ育った伊賀の地、北川牛乳には思いがあるので、なくしたくないですね」と、穏やかな口調で熱い思いを語りました。