年間90万個の高崎だるまが作られる群馬県高崎市の豊岡・八幡エリア。乗用車1台がやっと通れるほどの道を突き当たりまで進むと、瓦屋根の下に赤色のだるまが置かれた店舗がありました。

「昨日(取材前日)はフランス人旅行客6人組が来て、建物やだるまを見て大きな声を上げていました。ディープな田舎の観光がはやっているようで、海外からのお客さんはよく店に来ます」

今井さんは2008年にチェコでだるまの絵付け体験を開いて以来、海外市場の開拓に力を入れてきました。旅行客を呼び込むため、2015年に店を京都の和菓子店のようなシックな構えに改装。2020年にはホームページを改修し、英語、フランス語、ポルトガル語に対応しています。

輸出にも力を入れ、2020年からジェトロ(日本貿易振興機構)との連携を本格化します。地元のジェトロ群馬から海外バイヤーのリストの提供を受け、オンライン商談会を開催。2022年に米国の大型ディスカウントストア・TJXカンパニーズから、だるま千個の受注に成功しました。2024年の輸出額は売り上げ全体の10%に達しています。

今井さんが家業に入ってからだるまの年間生産数は3万個から5万個で推移していますが、付加価値の高い製品の販売で、平均販売単価は500円から2千円に上昇。入った当時は5人だったスタッフも12人に増えました。「10年かけてようやく成果が出ました」。そう話す今井さんは、どんな道を歩んできたのでしょうか。

店には多様なだるまが並びます

店には多様なだるまが並びます

だるま市で募らせた危機感

長男の今井さんは26歳の時、家業に入りました。だるま産業の存続に危機感を募らせたからです。

「正月のだるま市をプライベートで回ると、若い人の姿が年々減り、高齢化が進んでいました。家の経営はまだ問題ありませんでしたが、早いうちに手を打たないと産業がなくなるかもしれないと思ったんです」

今井さんは父の元で職人としての修業をスタートします。高崎だるま職人のひとり立ちの基準は、その特徴である鶴をモチーフにしたまゆげと亀を表したヒゲを描けること。一定のレベルに達するまで10年の下積みが必要と言われます。

それでも今井さんは5年で技術を習得。2002年ごろからは商談や経理も担いました。

今井さんは5年で技術を身に付けました

今井さんは5年で技術を身に付けました

通年で売れるだるまを開発

家業に入る前の悪い予感は、徐々に現実になります。以前は買ってくれた顧客から「家のインテリアに合わないから」、「妻が買うのを許してくれない」と言われ、断られることが増えました。

今井さんは若い世代や女性が買いやすいよう、金や銀など色鮮やかなだるまを制作。風水ブームの2000年代には、金運アップのアイテムで黄色のだるまが売れたそうです。

しかし、今井さんはカラーだるまの人気は一時的とみていました。

「そのうち他店でも作るようになると思いました。それに、だるまの売り上げの80%は正月。通年で販売できる商品を作らなければいけません」

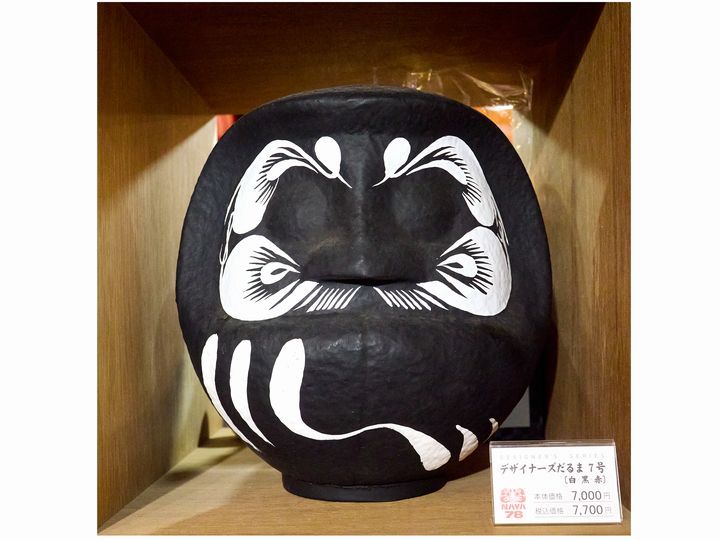

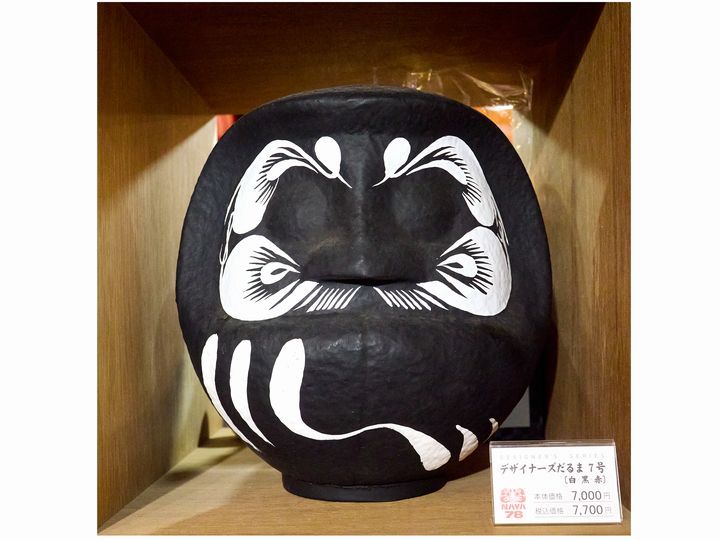

人気の高い「デザイナーズだるま」

人気の高い「デザイナーズだるま」

2006年には大学時代の友人でデザイナーの2104(ふとし)さんと共同で、黒と白を基調としたスタイリッシュな「デザイナーズだるま」を開発。その後、干支やアニメのキャラクターを模した創作だるま、ブライダルギフト用のだるまも制作しました。サッカーやラグビーの日本代表を応援するオリジナルだるまも販売しています。

季節にとらわれない商品の開発で、定番商品の落ち込みをカバーしました。

チェコで受けたカルチャーショック

2008年、高崎市が姉妹都市のチェコ・プルゼニ市で開催する文化交流会への参加オファーが届き、今井さんは2日間の絵付け体験を担当しました。これが、海外に目を向けるきっかけとなります。

イベント当日は開場前から行列ができるほど大盛況でした。ワークショップに参加する人も多く、今井さんは赤いだるまを見せながら参加者にこう説明しました。

「高崎だるまのまゆげは鶴で、ひげは亀を表しています。日本で鶴は千年、亀は万年生きると言われる縁起のいい動物です。目は入っていません。願いごとをしながら右目を描き、かなったら左目を描きます」

10人ほどの参加者全員が真剣に耳を傾け、絵付け体験では筆入れに集中しました。ある男性が描き終えて、「どうですか?」と仕上がりについて尋ねます。今井さんが「いいですね!」と伝えると男性は満面の笑顔になりました。

「日本でだるまはダサいと見られていたので、反応のよさにカルチャーショックを受けました。欧州は街並みを見ても伝統的な建物が大切にされ、それが工芸品や職人へのリスペクトにつながっているのかなと。いつか海外にだるまを販売するのが目標になりました」

高崎だるまのまゆげは鶴、ひげは亀を表します

高崎だるまのまゆげは鶴、ひげは亀を表します

「1人でも始めよう」と決意

今井さんは2013年に会社の代表となりました。

2016年、高崎だるま組合の青年部に中小企業庁の「JAPANブランド育成支援等事業」への参加オファーが届きます。国からの補助金を受けながら伝統産業の新しいブランド確立を目指すプロジェクトです。

推進者は大手広告会社のデザイナーでした。「だるまの原材料は再生紙。環境に優しい伝統工芸品というコンセプトでプロダクトを作り、ドイツのアート展示会に出展する」というスケールの大きさに、今井さんは胸を高鳴らせます。

しかし、周りは「なぜだるまの材料で新しいプロダクトを作らないといけないのか」、「既存のだるまをそのまま売ればいい」という反応で、モチベーションは必ずしも高くなかったといいます。

結局、プロジェクトチームは立ち上がりませんでした。「わくわくしていたのは僕だけで、めちゃくちゃショックでした。でも、海外展開は諦めきれない。自分1人で始めようと覚悟を決めました」

「マーライオンだるま」が自信に

今井さんは海外進出に向けて、経済産業省の伝統産業支援プログラムを探します。メールマガジンに登録し、ウェブでも情報を検索。1カ月が経ったころ、シンガポール政府観光局日本支局のプロジェクトを見つけます。

それは、日本伝統のものづくり企業10社とシンガポールのデザイナーのエドウィン・ローさんがタッグを組み、アート作品を開発するという企画でした。

シンガポールで販売した「マーライオンだるま」

シンガポールで販売した「マーライオンだるま」

約1年かけて作ったのが、白色のだるまに牙やヒゲを描いた「マーライオンだるま」です。2017年、シンガポールで販売し、300個が売れました。

「渡航費も制作の手間もかかり、赤字ではあります。ただ、時間をかければ海外でもだるまが売れると自信を持てました。何よりうれしかったのが仲間との出会いです。海外市場開拓の重要性を話し合い、『同じマインドの人たちがいる!』と感動しました。今でも『KYOJI』というチーム名で活動しています」

次は海外での実演販売を目指し、2018年に経済産業省の「Challenge Local Cool Japan」というプログラムに参加。パリの雑貨店でだるまを販売しました。2020年にはブラジル・サンパウロで現地のアーティストと、創作色の強いだるまの絵付け体験会も実施します。

「海外ではだるまのコンセプトに価値を見い出す人が多かった」と話します。

七転び八起きを体現するだるまは、挑戦する人を応援し、ネバーギブアップの精神を宿す工芸品として、海外で受け入れられました。再生紙を使っているのもプラスといいます。

「これらのストーリーをしっかり伝えることが重要だと感じました」

動画制作で商機をつかむ

現地で評価は得たものの、商流開拓の糸口は見えないなかでコロナ禍となり、海外渡航もできなくなりました。「国内でできることを」と切り替え、たどり着いたのがジェトロ群馬のオンライン商談でした。

「物流は止まっても、日本の商材を求める海外の方は多かったようです。海外にいる伝統工芸品のバイヤー、ショップの方にだるまを提案しました」

商談時間は1回40分ですが、通訳を挟むため実質は20分ほど。店の歴史や商品を紹介しますが、説明だけで時間いっぱいになり、なかなか取引にはつながりません。

ジェトロ群馬の担当者に相談すると、次のアドバイスをもらいました。

「海外の人は長い動画や資料に目を通しません。だるまのインパクトを伝えられる3分程度の動画が必要です」

今井さんはジェトロの支援のもと、動画制作会社に依頼し、店の世界観が伝わる動画を撮影。ジェトロ群馬の公式YouTubeで公開します。「1分以上の説明は聞いてもらえないと思い、高崎だるまのストーリーがキャッチーに伝わる動画を目指しました」

今井だるま店NAYAの紹介動画(ジェトロ群馬公式YouTubeチャンネル)

動画は外国人の女性リポーターが店を訪れる場面から始まります。だるまに込めた意味を尋ね、今井さんが日本語で説明。その後、リポーターが絵付けを体験し、デザイナーズだるまを紹介します。日本語の説明部分には英語の字幕も付けられており、海外の人が動画の内容を直感的に理解できる工夫が施されていました。

店の魅力を3分間に凝縮した動画の効果はてきめんでした。商談会の冒頭で動画を見せると、「だるまの目には願いを込めるという意味があるんだ!」などと興奮気味に話すバイヤーもいたそうです。

その場で注文・納期・ロットを話し合い、取引が成立するようになりました。「相手はだるまのことを知っているし、商談なのでいい商品を買いたいと思っています。ゴールまでイメージして商談に臨むことが肝心でした」

海外向けのだるまは、日本の3倍の価格に設定し直しました。ジェトロ群馬の担当者から「商談では販売価格を聞いてください」と言われて実践すると、相手も素直に教えてくれました。

「日本で売れなかった原因は、価格とデザインにあると思っていたので、海外でもなるべく価格を抑えようと努力していたんです。でも、海外の企業や販売店に聞くと、想定よりも高い価格で販売していました」

だるま文化を世界に

今井さんは2024年、ベルリンやニューヨークでだるまの販売会と筆入れのパフォーマンスを実施するなど、海外展開をようやく軌道に乗せました。海外展開は「やっぱり時間がかかります」と振り返りつつ、こう強調します。

「市場を知るところから始めますし、準備や出張もあるので補助金を活用したとしても利益は出ません。でもあきらめたら終わりで、頑張りすぎずコツコツとやるのが重要です。損しない程度に継続しようと、本業で利益を維持しつつ、種まきを続けたのが今につながりました」

「いまは海外でのだるまの評価を国内のお客さまに伝えています。説明すると驚かれる方が多く、新しい海外のお客さまを紹介していただくこともあります。海外での評判を逆輸入して、だるまの魅力を再発見してもらえるとうれしいです」

海外で絵付けを実演する今井さん(今井だるま店NAYA提供)

海外で絵付けを実演する今井さん(今井だるま店NAYA提供)

想定以上に海外での需要が眠っていただるま。この先は事業拡大を目指すのか、と尋ねると、今井さんは首を少し傾けて悩んだ後、「利益も重要ですが、それより文化を広めたい」と笑顔で言葉を続けました。

「だるまのおかげで願いが叶った、身近にあると安心すると言われた時が一番うれしいんです。チャレンジする人の背中を後押しする文化は世界共通。だるまを通じて多くの人を応援していければと思います」