大村屋には「湯けむりラウンジ」という空間があります。1970年代のJBLオリンパスのスピーカー、マッキントッシュのアンプ、約3千枚のレコードが並び、国内外から愛好家が足を運びます。2024年1月には、人気バンド「くるり」の岸田繁さんの弾き語りライブを開催。200枚のチケットは数分で完売しました。

「湯けむりラウンジ」の誕生は2017年ごろです。「高級な設備や客室では大手に敵いません。バーやラウンジを充実させ、旅館全体を楽しんでもらおうと考えました」(北川さん)。

父のJBLスピーカーを修理してラウンジに設置。SNSで発信すると「このスピーカーで音楽を聴くために泊まりに来た」という宿泊客が現れました。本をそろえた「湯上がり文庫」などの空間も生み出しました。

大村屋の創業年は1830(天保元)年とされていますが、実際は江戸初期から運営していたそうです。現在の客室数は23部屋。年間宿泊客数は約1万4千人で、年商3億2千万円の規模となります。

北川さんは幼いころ、毎晩のように宴会場から流れる歌謡曲や演歌を耳にして育ちました。音楽好きの父親は、町や旅館内のスナックでジャズライブを開催。北川さんも小学5年生の時、ビートルズに衝撃を受け、ファンクラブに入会しました。

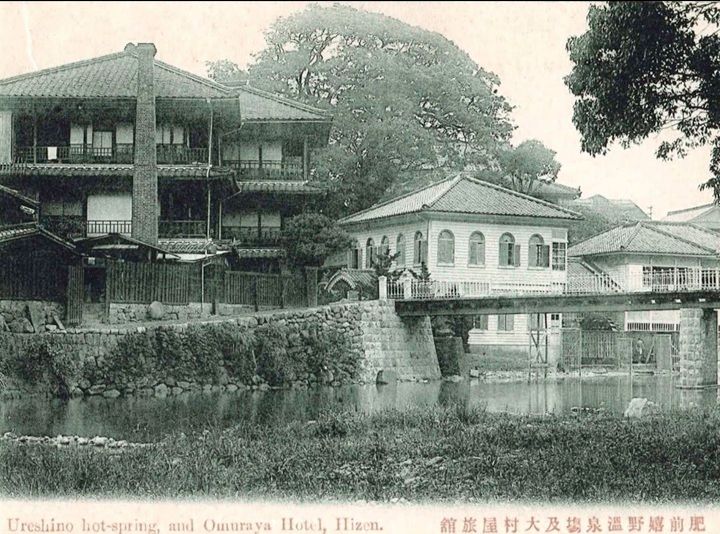

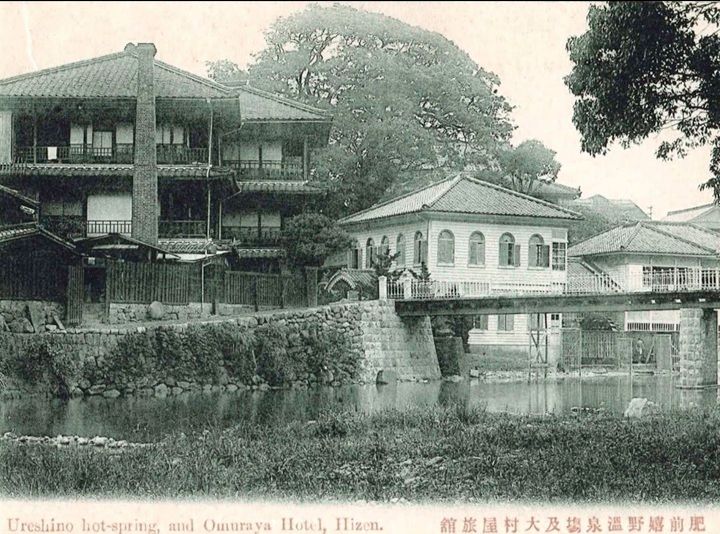

明治時代の大村屋(大村屋提供)

明治時代の大村屋(大村屋提供)

しかし、思春期を迎え、バブル崩壊とともに寂れる町を肌で感じます。お金のことでけんかする両親を見るようになり「ここには未来がない」と大学進学を機に上京しました。

バンド活動の費用を稼ごうと、高級ホテルでベルボーイのアルバイトを始めます。そこで出会った先輩の言葉に、ハッとしました。

「継げる旅館という『箱』があるなら、あとは生かすだけじゃん」

北川さんは「旅館を『箱』と捉えればライブ会場にもでき、地方でも人が行き交う場を作れる」と思い至ります。

2006年、ホテルをプロデュースする都内の企業に就職。外資系ホテルやファンドが観光地に参入しては撤退する様を見て、地域に根差した旅館の意義を考えました。

大村屋は嬉野温泉でもっとも古い歴史がある旅館です

大村屋は嬉野温泉でもっとも古い歴史がある旅館です

経営危機のため25歳で継承

就職から2年後、家業が経営危機に陥ります。バブル崩壊後、旅行会社経由の団体旅行客が激減し、負債が膨らんだのです。

北川さんが呼び戻されると、すでに事業再生計画が立てられていました。計画遂行の条件が経営者の交代だったため、25歳で代表に就任します。「決算書の読み方も分からない状態からのスタートでした」

スタッフ10数人を抱え、父と交代で夜勤に入り、清掃からフロントまで寝る間もなく働きました。

旅行会社に依存しない集客戦略も進めます。毎月新たなプランを企画し、プレスリリースを送るうち、少しずつ認知度が上がり始めました。

嬉野名産の温泉湯豆腐も提供しています(大村屋提供)

嬉野名産の温泉湯豆腐も提供しています(大村屋提供)

デフレ時代で多くの事業者が安売りに走るなか、北川さんは大手餃子チェーンの「皿洗いをした学生は大盛無料」というサービスにヒントを得ます。

「お客さまアンケートでは『温泉も食事もいいのに、町に見どころがない』という声が多かったんです。でも、嬉野には面白い個人商店がたくさんある。町を歩くきっかけを作ろうと考えました」

レコードプレーヤーも備えた客室(大村屋提供)

レコードプレーヤーも備えた客室(大村屋提供)

2009年に生まれたのが、温泉街のごみ拾いをすれば宿泊料が2千円割引となる「一日一善プラン」(現在は終了)です。多くのメディアに取り上げられ、月の売り上げが前年比の1.5倍に伸びました。

「ごみ拾いを通してお客さまと住民との間に会話が生まれました。思い出のなかに地元の人が登場すれば、また嬉野に来たいと思っていただけます」

「スリッパ卓球」が飛躍の転機に

2010年には、同世代の後継者とブログの書き方やSNS活用法などを学ぶ勉強会をはじめます。多いときで20人が参加した「チームUreshino」は、コロナ禍前まで続きました。

あるメンバーが「倉庫の卓球台が邪魔」とぼやいたのをきっかけに、宿泊客と旅館スタッフが対戦し、ラケットの代わりに各旅館のスリッパを使う「スリッパ卓球大会」を企画します。

これが呼び水となり、人気経済番組「ガイアの夜明け」が「全国の温泉地が衰退するなか、若手がアイデアを出して頑張っている」という切り口で放送。認知度が一気に上がり、閑散期の5月の連休明けから6月の売り上げが前年比150%になりました。

スリッパ温泉卓球大会が大きな反響を呼びました(大村屋提供)

スリッパ温泉卓球大会が大きな反響を呼びました(大村屋提供)

北川さんは一泊二食の提供だけではない、旅館のあり方も具現化します。

旅館の宴会場を使い、15分500円で色々なマッサージ師を試せる「もみフェス」は、町の鍼灸師との会話から生まれました。初回から200人が来館し、最終的には40ブースになりました。

宴会場で開いた「もみフェス」(大村屋提供)

宴会場で開いた「もみフェス」(大村屋提供)

旅館とまちづくりは分けられない

2016年に始まった「嬉野茶時」(うれしのちゃどき)という企画も、地域連携から生まれました。

北川さんはその3年前、トークイベントで建築事務所OpenA(東京)代表の馬場正尊さんと出会いました。馬場さんの著書「RePUBLIC 公共空間のリノベーション」に触発され、橋の上でバーを開いたり、温泉公園をハンモック公園にしたりと、公共空間の新しい活用法を模索しました。

同じ嬉野温泉の旅館・和多屋別荘3代目の小原嘉元さんらとも連携し、2016年、「うれしの晩夏」というイベントを開催します。

嬉野の三大産業の温泉宿、お茶、焼物を同時に楽しめることもあり、約200人が来場。中でもお茶の生産者による「嬉野茶寮」は大反響でした。

北川さんらが立ち上げたプロジェクト「嬉野茶時」(大村屋提供)

北川さんらが立ち上げたプロジェクト「嬉野茶時」(大村屋提供)

これを機に、旅館経営者、茶農家、陶芸家、料理人などによるプロジェクト「嬉野茶時」が生まれました。定期的にイベントを開催し、2022年には「西九州観光まちづくりAWARD」(JR九州主催)で大賞に輝きました。

嬉野に移住し、茶農家として独立する人も現れ、プロジェクトは「Tea Tourism」として広がっています。

「旅館経営とまちづくりは分けられません。都会の高級ホテルはそれ自体が目的地になり得ますが、地方は街全体の体験価値が重要です。街の活気が観光地の魅力や、旅館への誘客につながるのです」

地域メディアで競合の魅力も発信

大村屋は4億円ほどあった負債を1億円まで減らし、順調に回復していた矢先、コロナ禍に見舞われます。2020年1~7月の収入は前年の7〜8割減となりました。「築いたすべてが、一瞬にして振り出しに戻りました」

しかし、長年の経営課題だった採用は前に動きました。きっかけは「さがごこち」というフォトガイドブックです。OpenAが手がけ、くるりのジャケット写真で知られる写真家・MOTOKOさんが撮影を担当。観光地ではない「佐賀」の日常を切り取りました。

大村屋で開催予定だった出版イベントはコロナ禍で中止。それでもMOTOKOさんを中心に全国のローカルプレーヤーによるオンライン勉強会が、週1回企画されました。

北川さんはそこで、神奈川県真鶴町のゲストハウスの企画を知りました。観光客と「まち歩き」をするというシンプルな活動ながら、5年間で80人の移住者を生んだのです。

「地方で人を採用するには、給与面だけでなく、町での暮らしをイメージしてもらわないといけない」と思った北川さんは2020年秋、オウンドメディア「嬉野温泉 暮らし観光案内所」を立ち上げました。

グルメ、イベント、日帰り温泉だけでなく、競合の旅館の情報も掲載しています。それも単なる紹介ではなく、北川さんがプロの目線で同業の魅力を語る熱の入れようです。

「地方都市は個々の利益だけではなく、街ぐるみでの生き残りを考えなければいけません。1軒の旅館の閉館が、税収減少や雇用喪失にもつながりかねません」

雇用への考え方も変わりました。

「地方で働こうとネット検索しても、観光情報しか出てきません。地域に暮らすイメージが持てないと移住にはつながらないんです。労働者を雇うというより、町に住む人を増やすという発想の転換でした」

新卒採用が急増した理由

それまで新卒採用が皆無だった大村屋に、2021年からの3年間で新卒8人、中途採用で20代、30代の9人が入社。新卒社員は離職率ゼロです。2024年度は初めて高校の新卒社員が入社しました。

継承時に10数人だった従業員数は、正社員27人を含む50人ほどに膨らみました。地道な情報発信と「嬉野温泉 暮らし観光案内所」が大きかったといいます。

若い従業員が増え、働きがいの創出に知恵を絞ります

若い従業員が増え、働きがいの創出に知恵を絞ります

音楽イベントを通じて舞台美術の経験者が移住して入社したほか、「まち歩き」への参加やSNSを通じて、新卒採用につながりました。

「地方の中小企業経営者は、自分の『やりたいこと』をあまり語りません。経営者の思いや価値観の発信がブランディングになり、共感する人が集まるのです」

大村屋では新入社員の入社初日に「まち歩き」を行います。地元の商店を巡り、地域とつながることで孤独感を和らげ、人材定着につなげています。

人事制度や労務管理の整備は、北川さんの妻で若女将の洋子さんが先頭に立ちました。以前はブライダル業界で部門リーダーを務め、企業の上場プロセスも経験した洋子さんは、社会保険労務士との勉強会を重ね、着実に基盤を固めます。

社員の声で「推し活休暇」を設け、ラグジュアリーホテル出身の講師による教育研修も導入。2024年4月からは休みを月6回から8回に増やしたことで、採用や定着率だけでなく、クレームの急減など顧客満足度の向上にもつなげています。

「ひとの営み」をつなぐ旅館へ

かつて嬉野に背を向けた15代目は今、旅館という「箱」に人を呼び込んでいます。

「地方にエンタメが足りなければ、自分らで作ればいい。大阪からの移住者が『大阪にいた時より多くのライブを観ています』と言ってくれます」

北川さんは嬉野温泉全体の未来を見据えています

北川さんは嬉野温泉全体の未来を見据えています

2022年の嬉野市の観光客は195万2千人で、コロナ前の水準まで戻りました。日帰り客に限れば、2022年時点でコロナ前を超えています。大村屋の売り上げも承継前の2005年と比べ、約2.6倍になりました。

現在、大村屋でリーダーとして働くスタッフは「嬉野でクラフトビールを作ることが夢」といいます。北川さんは「空き物件を活用すれば町の活性化につながり、嬉野の飲食店や旅館への卸もできる。大村屋が出資して一緒にやれるよねと伝えています」と話します。

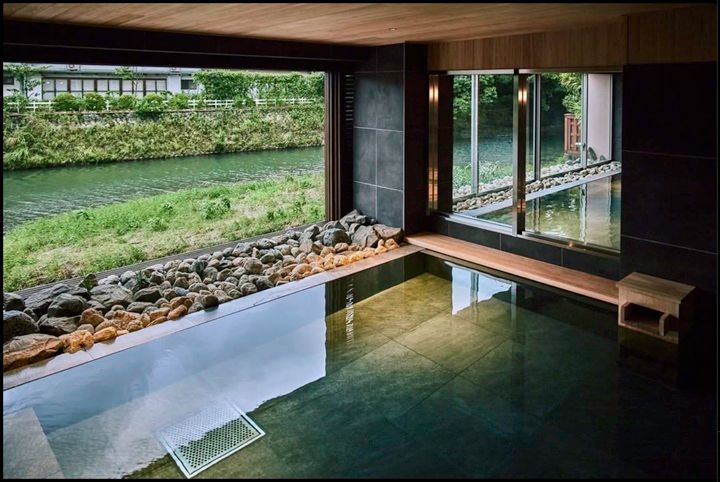

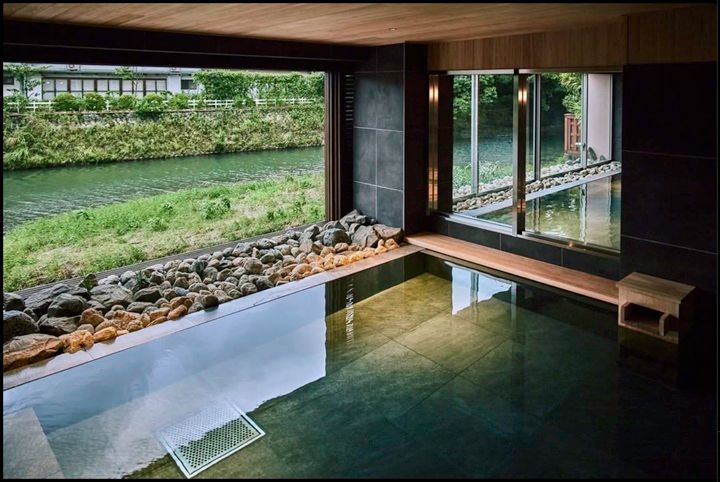

改装した大浴場(大村屋提供)

改装した大浴場(大村屋提供)

2024年には築35年の大浴場のリニューアルに踏み切りました。再び3億円ほどの負債を抱えましたが、その表情に迷いはありません。

「経営危機のころと違い、若女将や頼もしいスタッフ、同世代の仲間がいます。負債というより、次世代への投資です。嬉野温泉の個性である『ひとの営み』は、町が元気でなければ叶いません。この地に根を張る会社だからこそ、自分たちで未来につなぎたいです」