大市珍味は約700種類の惣菜を製造する食品メーカーです。魚のすり身に数種類の野菜を混ぜ、油揚げを巻いて仕上げた「笹がき信田(しのだ)」や、チーズとハムをあしらった洋風かまぼこ「市松」などが大市珍味の代名詞と呼べるロングセラー商品。オードブルとして重宝する冷凍・冷蔵惣菜、スモークサーモンや焼き魚など水産加工品の製造・販売を手掛けています。

素材の多くは魚介類です。原料となる魚やイカは500トンにも及びます。大阪の富田林、岡山に2か所、さらにタイとベトナムの漁港に工場を開き、製造する商品の6割が委託者のブランドで製品を生産するOEM。残り4割は自社オリジナルブランド商品として商社を介し業務用に流通しています。近年ではこれらに加え、ECサイトでの通信販売とイベントでの直売で、顧客との交流の機会も増やし始めているのです。

売上高は年間45億円。従業員数は約250名。そのうち正社員は180名。工場では調理師免許を所持する40名ほどの職人が陣頭指揮を執り、商品開発室では初代の味を守りながらも時流にアンテナを張り、春・秋の年2回、各季節10品目ほどの新商品を生み出し続けています。

「当社の商品は“縁の下の力持ち”。熱やひと手間を加えるだけで一品料理になる、言わば裏方である総菜を製造し、厨房の人材不足や時間短縮に貢献したいと考えています。パーティに出席したり、飛行機の機内食で不意に当社の総菜に出会ったりすると、『ここで活躍してくれていたんだね』と嬉しくなるんです」

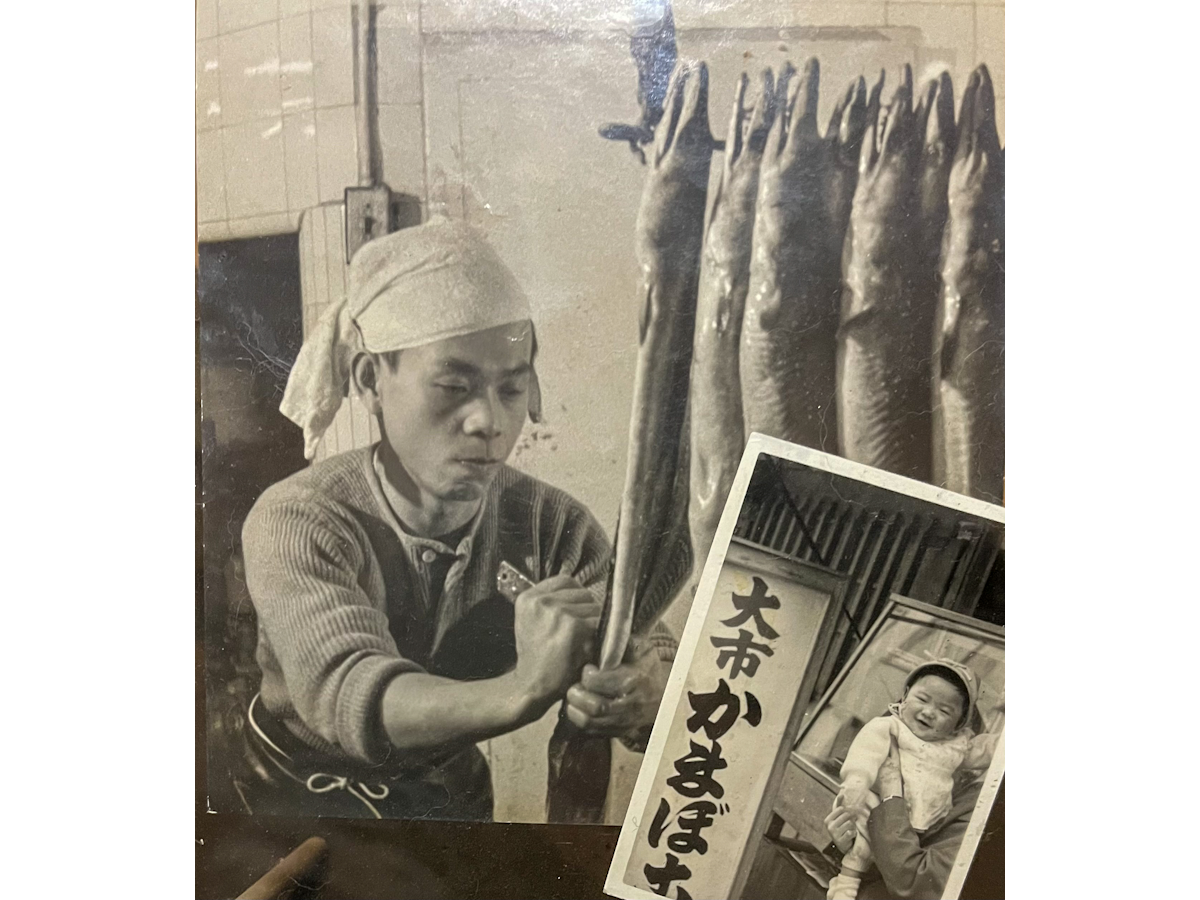

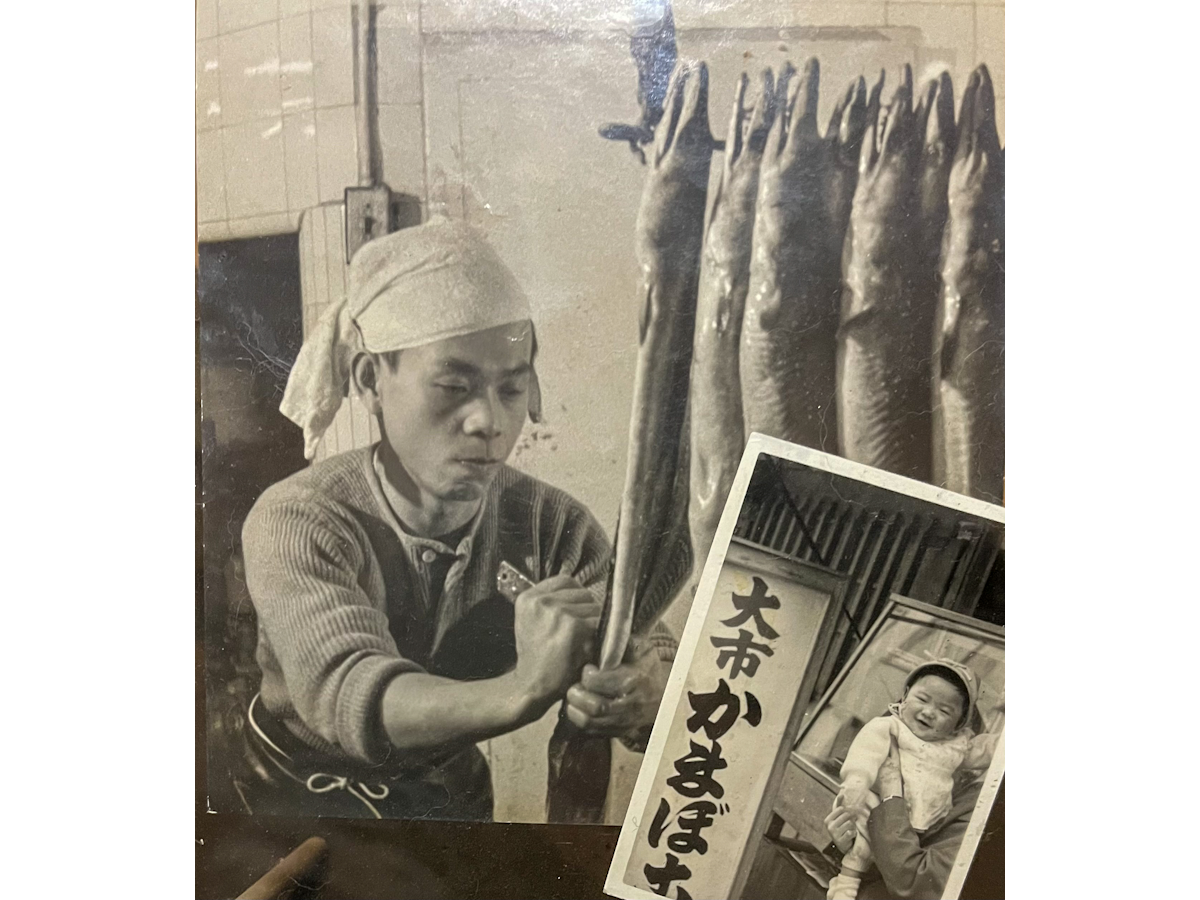

大市珍味は、かまぼこの大手メーカー「大寅」で修業した故・楢崎節夫氏が30代で独立し、1957年に大阪の阿倍野で創業しました。4代目になる西野さんは初代である楢崎氏の実の娘です。

「十代から職人だった父は『見た目にも楽しい、自分なりのかまぼこを作りたい。冒険したい』という想いがあって独り立ちしたようです。当時、私はまだ生まれてはいませんが、自宅の台所で開業したと聞いています」

自宅で開業したという初代・楢崎節夫氏。西野さんの実の父親です(大市珍味提供)

自宅で開業したという初代・楢崎節夫氏。西野さんの実の父親です(大市珍味提供)

創業当時は手作りかまぼこを自転車に乗せ、歓楽街である大阪なんばや北新地の飲食店・バー・スナックに訪問販売していました。そこで得た現金をもとに、帰りに中央卸売市場で鮮魚を仕入れる、そういったサイクルで商っていたと伝えられています。

その後、1960年代に入ると、かまぼこなどの練り製品をビール・洋酒のおつまみにする食習慣が生まれはじめ、需要が高まりました。民家のキッチンでは製造が追いつかなくなった楢崎氏は、新たに工場と配送センターを設立。さらに冷凍による変質が少ないかまぼこを研究開発し、生産量を5倍に増やしたといいます。

事業拡大により大阪市内に新工場及び配送センターを建設しました(大市珍味提供)

事業拡大により大阪市内に新工場及び配送センターを建設しました(大市珍味提供)

1970年代に入ると大阪万博のロゴが入ったかまぼこが大ヒット。この機運に乗じ、北海道から燻製のエキスパートを招き、当時関西では珍しかったスモークサーモンの量産化に着手します。先見の明があった楢崎氏、これもまた人気を博しました。

先代がはじめたスモークサーモンは現在も主力商品の一つです(大市珍味提供)

先代がはじめたスモークサーモンは現在も主力商品の一つです(大市珍味提供)

1980~90年代のバブル期に突入すると、オードブルかまぼこやスモークサーモンなど珍味惣菜のパーティ需要が跳ね上がり、オーストラリア・タイ・ベトナムなど海外に工場を設けるまでに成長します(オーストラリア工場は現在閉鎖)。西野さんは学生ながら当時の勢いを肌で感じていたようです。

「私が16歳から二十歳までの頃、父はほとんど家にいませんでした。工場用地を探すために世界中を飛び回っていたのです」

十代の頃はバブル期。世間のパーティフードの需要が高まるのを感じていたと西野さんは言います

十代の頃はバブル期。世間のパーティフードの需要が高まるのを感じていたと西野さんは言います

馬術でオリンピックを目指し渡豪したものの

1994年に楢崎氏は会長職となり、叔父・緒方保治氏が2代目代表取締役社長に就任。2009年には兄・楢崎眞治氏が3代目の任にあたるなど、同族での承継が続きます。しかし、実子である西野さん自身は「継ぐ気はなかった」のだそうです。将来の夢は「馬術のプロ」でした。

同志社大学に進学後は、体育会馬術部に所属。卒業後はオーストラリアへ渡り、厩舎で働きながらオリンピックを目指しました。

馬術のプロを目指していた20代の西野さん(大市珍味提供)

馬術のプロを目指していた20代の西野さん(大市珍味提供)

しかし、オーストラリアで生活する楽しい日々は長く続かず、帰国を余儀なくされる事態が起きます。

「海外生活2年半が経った頃、父の大腸がんが見つかり、『いったん大阪に帰ってこい』と言われたんです」

父・楢崎氏のがんは幸いにも早期に快癒しましたが、西野さんはオーストラリアへ戻ることを家族から反対され、2000年、そのまま大市珍味に入社します。

「馬術でオリンピックへ行けず、いつまでも芽が出ない私に家族はしびれを切らしていたようです。一区切りさせたいと考えていたのでしょう。経理に配属された私は『いつか辞めてやる』と思いつつ、馴れない電卓を叩いていました」

介護食の現場にショックを受ける

はじめはふてくされながら仕事をしていた西野さん。そんな彼女のやる気に火がつく出来事がありました。入社半年が過ぎた頃、介護サービス業界に参入するプロジェクトが起ちあがったのです。楢崎氏の友人が介護関係の仕事をしており、『入所者においしいものを食べさせてあげたい』との相談を受けたことが発足のきっかけでした。西野さんは経理から介護食プロジェクトへと異動となり、初めて介護現場の実態を見るのです。

「20年以上前の介護食は、現在とは比べ物にならないほど貧相でした。食べ物を単にミキサーですりつぶしただけ。とうてい食指が動くビジュアルではありません。その液体を老人に飲み込ませている様子を見て、『なんとかしなければ』と思ったんです」

西野さんをさらに悲しませたのが、介護食に禁忌とされている具材に、かまぼこが含まれていたこと。ぷるんとした食感が嚥下を妨げるため使用されていないと知ります。「自社が得意とするかまぼこが介護の現場において厄介者だったなんて」とショックを受けた西野さん。職人や栄養士たちを招集し、「見た目においしそうで、歯がなくても噛んで飲み込める柔らかな惣菜」の研究開発にあたりました。

一見、飾り切りした野菜に見えますが、実は匙の背でつぶせるほど柔らかい加工食品。このように視覚的にもおいしそうな介護食に取り組みました(ふくなお提供)

一見、飾り切りした野菜に見えますが、実は匙の背でつぶせるほど柔らかい加工食品。このように視覚的にもおいしそうな介護食に取り組みました(ふくなお提供)

そうして2004年、西野さんは大市珍味の社員を併行する形で、介護食を専門とするグループ会社「ふくなお」の代表取締役社長に就任します。高齢化とともに介護食の需要は増え、ふくなおは現在も年に1億ずつの増収を続けています。

食中毒が発生し経営危機に

しかし、軌道に乗るふくなおに反し、2016年2月、本社である大市珍味は崖っぷちに立たされます。自社製のイワシのつみれだんごを食べた保育園児の多くがかゆみを訴える食中毒が発生し、新聞などが大きく報じたのです。

「信頼回復のため、すべてのお客様1軒1軒に頭を下げ、状況を説明し、今後は絶対に食中毒を起こさないと約束して回る日々でした」

もう一つ、大きく見直したのが社内のチェック体制。工場での検査に加え、製造記録を残す体制を強化しました。さらに、これまで商品が問屋にわたってしまうと行き先がわからなくなっていた出荷体系を改善。納入先まで追いかけられるシステムに変更したのです。

「これまでよくも悪くも現場の職人の勘に信頼をおいてやってきました。そのため記録が残らず、あやふやな部分もあったのです。職人にはこれまでと変わらず尊敬の念を抱きつつも、第三者が何重にも点検をする仕組みづくりに取りくみました。食中毒は決してあってはならないことですが、チームを強化できるよい機会になったと思います」

4代目就任とともにDXやメンター制度を導入

このように、介護食のふくなおの好調と社内課題を変革する姿勢が評価された西野さんは、2018年、両社を統括するかたちで大市珍味4代目代表取締役社長に就任します。

西野さんがは4代目承継とともに、以下の改革を行いました。

- 作業員によって味のばらつき・レシピの理解の相違が起きないようDX(生産管理システム)を導入する。

- 職人のみならず職種を横断した企画開発チームを組織する。

- 後輩が先輩に気軽に悩みを相談できるよう、ペアによるメンター制度を導入する。

「商品開発のチーフを営業マンにしたのは私の代が初めてです。縦割りではなく、職種をまたぐ風通しがよい社風に変えたかった」

「おかん」視点の冷凍弁当を発売

西野さんが4代目に着任した頃、急成長した商品があります。それが冷凍おせち。20年前から取り組んでいた冷凍おせちを大手通信販売会社がテレビショッピングにて販売をはじめ、売り上げをアップさせたのです。多彩な自社製惣菜を重箱にみっちり詰めた冷凍おせちは大市珍味が誇る食品加工技術と冷凍技術の集大成と呼べるアイテムでした。現在年間15万セットを製造しています。

大市珍味の技術の集大成ともいえる冷凍おせち(大市珍味提供)

大市珍味の技術の集大成ともいえる冷凍おせち(大市珍味提供)

「いつしか当社の看板商品となりました。おかげで冷凍おせちを製造する夏季が現在、当社の最繁忙期です。田作り(カタクチイワシの幼魚の乾燥品を素材とした祝い肴)の頭はすべて同じ方向に揃える、数の子は少しでも割れていると縁起がよくないので除去するなど繊細な作業を可能とするのが、長年の経験から得た当社の強みだと考えています」

西野さんは冷凍技術を他の商品に応用できないかと考え、2019年に誕生したのが、レンジで解凍する「おせっかいおかんの思いが詰まった冷凍弁当 Studish(スタディッシュ)」です。チキンや豚肉、サバ・アジといったおなじみの食材を使い、奇をてらわない「家庭の味」を再現しています。ターゲットは塾通いの生徒、栄養が偏りがちな一人暮らしの大学生、単身赴任者。子育て真っ最中の栄養士が献立を監修しました。

「塾通いの子どもたちがコンビニでカップラーメンやおにぎりを食べている姿を見て、『この子たち、炭水化物ばかりじゃ身体によくないよな』と感じたのがきっかけです」

子どもたちや若者の栄養の偏りが心配になって開発した冷凍弁当「Studish」(大市珍味提供)

子どもたちや若者の栄養の偏りが心配になって開発した冷凍弁当「Studish」(大市珍味提供)

OEMではなく自社ブランドを起ち上げての冷凍弁当。そこには「浪花のおかん」の視点がありました。

「面倒見がいい大阪のおかんってカッコイイなと、ずっと思っていました。私自身がおかんになれなかった人生だったので、憧れていた部分はあったのでしょうね」

売り上げは「まだまだ数字として認められる段階ではない」とのこと。しかし、冷凍庫と電子レンジさえあれば栄養バランスがよい食事がとれる冷凍弁当は、能登半島地震の被災地でも活躍しました。西野さんは可能性を感じており、今後も注力していきたいと語ります。

コロナ禍で10億円の損失

冷凍弁当を発売して新境地を開拓しようと試みた矢先、大市珍味は再び、そして過去最大級の危機に見舞われます。それはコロナ禍。納入先の多くが外食産業で、パーティのフードや冠婚葬祭の料理に用いられるケースが多かった大市珍味の総菜は、コロナ禍によりその販路をほぼ絶たれてしまったのです。

「緊急事態宣言が発令された2020年4月から2021年9月までの間に、売り上げは10億円も下がりました。業務用冷凍惣菜は平常月で月商1億円あるのに、わずか数百万円にまで下落してしまって。当社は社員の給料だけで月額6,000万はかかります。経理部部長から『会社はあと3か月しかもちません』と告げられた時は、『あ、終わったな』と観念しました」

そんな苦境にあえぎながらも、なんとか持ちこたえられたのは、西野さんが力を入れてきた介護食の売り上げが安定していたからでした。また、ステイホームにより家庭内で食べる冷凍おせちの需要も伸び、窮状をしのぐことができたのです。

「もしも外食・会食用の総菜に依存しきっていたら、コロナ禍の影響をまともに受け、きっと倒産していたでしょう。老人福祉に貢献したいと考えて始めた介護食によって、私たちの方が救われました。また、個食・家食にも目を向けたからこそ乗り越えられたのです」

このように4代目就任早々に大きな壁に阻まれた西野さんですが、商品開発チームを起ち上げるなど先を見越した改革によって倒産の危機を回避し、2023年度には遂に売り上げを元の45億円に戻したのです。

世界に誇れる「筋肉質なメーカー」に

大市珍味が今後取り組んでいこうとしている目標は、商品の海外進出。世界各地で起きている日本食ブームに仲間入りしたいと西野さんは考えています。

「海外に製造拠点があり、冷凍技術に長け、長距離輸送を可能とするのが当社の特性です。この利点を活かし、日本食ブームが起きているマレーシアやシンガポールなどとも取引したいし、ハラル認証を獲得して販路を広げたい。とはいえ和食が他国にそのまま受け入れられるわけではありません。黒い海苔に抵抗感を示す国も多く、『ならば海苔のかわりにカラフルな食用シートが作れないか』、そういった研究開発をしていくのが目下の課題ですね」

そして今後の展望について、西野さんはこう語ります。

「不要なものをそぎ落として筋肉質な会社に体質を変えてゆきたいです。これまで幾度も試練の時期があり、売り上げの拡大よりも経営利益率をあげる方が重要であると学びました。経営利益率10%台をキープし、少々のことではへこたれない強い会社を目指します」

筋肉質な、強い会社に。たんぱく質が豊富な美味を届ける会社ならではの指針です。