八百彦本店は江戸中期の享保年間に創業しました。清須城下の農家が、現在の名古屋城下に移転して青果業を営んだのが、屋号の「八百彦」の由来となりました。城下の豊かな商家などに野菜を納め、そのまま屋敷で調理を担うようになったのが事業の始まりです。

仕出し専業になったのは、1868(明治元)年、三浦さんの高祖父の父・源次郎さんの代でした。江戸時代の記録が残っておらず、三浦さんは「明治から数えて6代目です」といいます。

現在の規模に発展したのは、祖父・義幸さんの代から。料理の提供を「依頼主宅で調理」から「配達」に変えたのが大きな転機でした。料理人がその場で調理するやり方で受注できるのは1日数件程度。自社工場で大量に調理して配達する仕出しによって、売り上げが急拡大したのです。

だし巻き卵や焼き魚など手作りにこだわり、目にも鮮やかな八百彦の仕出しや弁当は、祝いの席などの定番となりました。衛生管理も徹底し、2017年にISO22000の認証を受けています。

従業員数は現在約120人(うち職人60人)。毎日60種類以上の弁当や料理を作り続け、生産量は年間200万食にのぼります。売り上げ構成比は仕出しが7割、デパートでの販売が2割、レストランが1割です。仕出しのうち法人と個人の割合は半々といいます。

法人向けでは、企業や自治体、寺社や葬儀場、ホテル、鉄道、旅行会社のほか、バンテリンドームナゴヤや御園座、大相撲名古屋場所などで幅広く扱われています。伝統の味を守りながらも、顧客の好みの変化に対応し、洋食や中華を入れるようになりました。

人気メニューの相生(八百彦本店提供)

人気メニューの相生(八百彦本店提供)

年長者の知識や経験を頼る

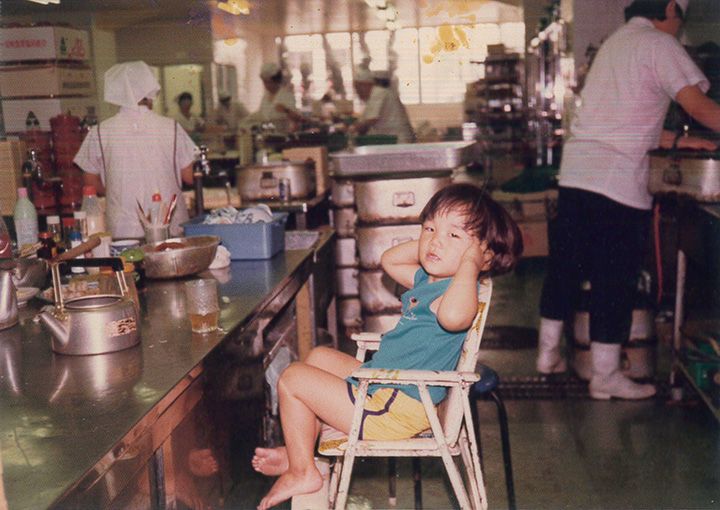

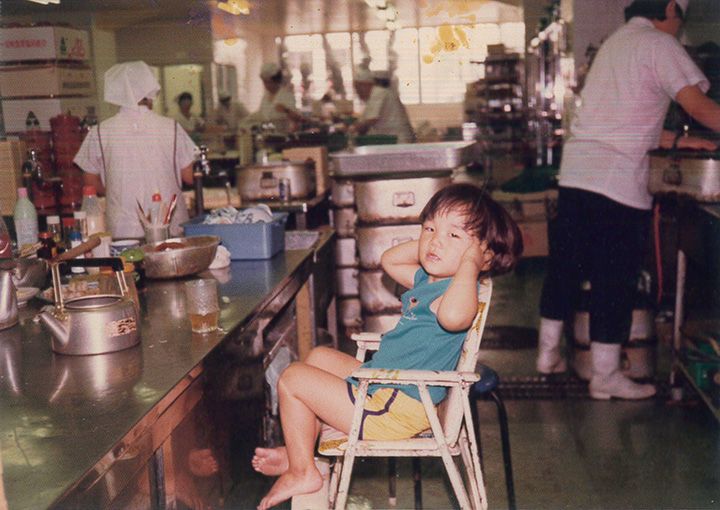

三浦さんは子どものころから家業に親しんでいました。「当時は店と自宅の境目があまりなく、店で食事をするのも普通でした」

店の隣に社員寮があり、住み込みで働いていた常時15~20人の従業員に、家族同様に囲まれました。

幼少期の三浦さんと当時の調理場(八百彦本店提供)

幼少期の三浦さんと当時の調理場(八百彦本店提供)

1997年、早稲田大学に進学。在学中に服部栄養専門学校にも通い、卒業後は東京・神楽坂の懐石料理の名店「懐石小室」で6年間、板前修業を積みます。そして2007年、28歳で八百彦本店に入社し、料理人として働き始めました。

八百彦本店では代々、家族総出で調理を担ってきました。しかし、父の代までは家業以外の調理場を経験したことがなく、外部の板前を料理講習会に招き、料理の勉強をしていたそうです。

「そのころの苦労があったため、父は私を板前修業に出したかったのだと思います。私自身、調理師の世界も知りたくて専門学校に通いました」

周りの従業員の多くは、子どものころから面倒を見てもらった人たちです。コミュニケーションに苦労はなかったのでしょうか。

「自分も料理人として現場に入っているせいか、反発はないです。今も社長というより、一緒に働く仲間だと思われているのではないでしょうか」と笑います。

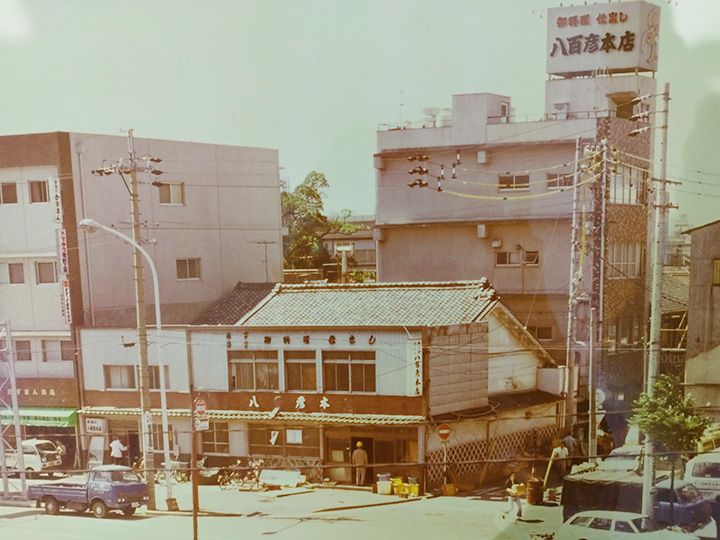

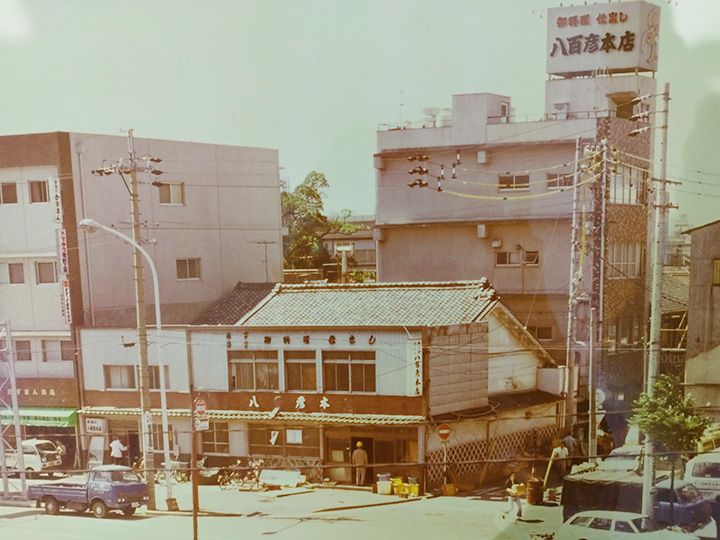

1978年ごろの八百彦本店。隣のビルは社員寮(八百彦本店提供)

1978年ごろの八百彦本店。隣のビルは社員寮(八百彦本店提供)

70代の営業社員(嘱託)も2人在籍し、相談やお願いごとをすることも多いといいます。「彼らの知識や経験は本当に頼りになります」

父邦雄さん(76)との関係も良好といい、「入社して18年間、基本的には父のやり方を変えていません。父の代で社内のIT化も進み、父の作ったシステムをカスタマイズして使っています」。

懐石修業の経験を弁当に

父・邦雄さんは積極的な事業拡大を進めます。デパートに出店したり、仕出し需要が減る夏場に野球場での販売を始めたりして、2010年には名古屋市の徳川美術館内に日本料理店「宝善亭」をオープンしました。

宝善亭では、懐石小室での三浦さんの板前修業が役に立ちました。

高級料理店の懐石小室は1日10人をもてなす世界ですが、八百彦は一度に千食を作る仕出し屋です。全然違う料理ですが「お互いにないところを補完し合えればいいと考えています」。

徳川美術館内の日本料理店「宝善亭」(八百彦本店提供)

徳川美術館内の日本料理店「宝善亭」(八百彦本店提供)

八百彦本店には懐石小室の弟弟子だった2人が入社しています。彼らが商品を開発し、生え抜きのメンバーが大量に調理するという役割分担を確立させました。

「弟弟子たちは高級な日本料理を作ってきましたが、何千食という料理を作ったことが無い。逆もまた然りです。互いの良い点を見つけ、リスペクトを持って仕事をするように進めました」

高級割烹レベルの料理を大量に作れるのが、八百彦本店の強みとなりました。千円の弁当に入れる料理も「鰹節を削るところからはじめて、煮炊き物は必ず1品ずつ煮る」など丁寧な作りを徹底しています。

「千円の料理しか作ったことのない料理人が、数万円の料理を作るのは難しいですが、うまく解釈し直せば逆は可能なんです。『千円でどう作るか』を考えています」

「お食い初め」を仕出しに

デリバリーや出前ではなく、「仕出し」という文化を若い人に広めるため、三浦さんがはじめたのは、生後100日目のお祝い「お食い初め」です。

主な客層は、八百彦をあまり利用しない20~30代の夫婦になります。

生後3カ月の赤ちゃんを外に連れ出すより、自宅で「お食い初め」をできる方が安心するというニーズをつかみ、開始から12年で、週50食の注文が入るようになりました。

男の子用のお食い初めセット(八百彦本店提供)

男の子用のお食い初めセット(八百彦本店提供)

コロナ禍で売り上げが大幅減

三浦さんは2019年、社長に就任しました。「父が70歳、私が40歳になるタイミングで交代しました。常に父と仕事をしながら経営のことを学びました。また、メンターと呼べる先輩経営者と共に過ごす時間も大きかったです」

就任時の八百彦本店の売り上げは過去最高でした。しかし、そこにコロナ禍が襲いかかります。邦雄さんいわく「コロナは太平洋戦争と同じくらいのインパクトだった」そうです。

仕出しや弁当の供給先だったイベントや会議がなくなり、2020年4~5月の売り上げは、前年比8割減になりました。

夏になると、愛知県からホテルに隔離したコロナ患者用の食事の提供を依頼されました。「正直、最初は『風評被害』を恐れて悩みました」といいます。

しかし当時は売り上げが通常の2割もなく、このままでは従業員のモチベーションも下がるばかりと考え、三浦さんは食事の提供を決めました。

次に声がかかったのは、水際対策で中部空港に停留された人向けの食事の提供です。食事しか楽しみがない状況の人たちに、少しでも楽しんでもらえるよう盛り付けなどに凝ったそうです。

その後は個人向けの配達なども増え、2020年全体では前年比5割減程度に収まったそうです。

2022年には隔離患者用の弁当が、売り上げの半分近くを占めるように。ありがたい半面、ジレンマを感じたといいます。陽性が続く限り日常生活は戻ってこないからです。

そんなコロナ禍真っただ中で、三浦さんは大きな決断を下します。

同級生3人で新レストランに挑戦

2022年、三浦さんは名古屋城正門前の能楽堂の隣にレストラン「蓬左<hōsa>」をオープンしました。ともに中学時代の同級生で、「菓匠 花桔梗」の伊藤誠敏さんと、前橋市で和菓子店「なか又」を営む村瀬隆明さんとのコラボで、地元では話題となりました。

名古屋城正門前にたたずむ蓬左<hōsa>。左の建物は名古屋能楽堂(八百彦本店提供)

名古屋城正門前にたたずむ蓬左<hōsa>。左の建物は名古屋能楽堂(八百彦本店提供)

コロナ禍で決断した理由は「名古屋城への特別な思い」といいます。人気の立地でしたが、コロナ禍で以前の店舗が更新せず空いてしました。

「こんなチャンスは二度とないと思って決断しました。同時に、『いつか一緒に何かできたら』と話していた同級生にも声をかけたんです」

資金は金融機関からの借り入れで賄いました。メニューは八百彦本店と装いを変え、ひつまぶし、味噌かつ、きしめんといった「名古屋めし」を前面に出しています。

「だしや味付けは八百彦のものですが、名古屋城の正門前という立地もあり、名古屋らしさにこだわりました」

伊藤さん、村瀬さんの力を借りて開発した「和フタヌーンティー」(現在は終売)は開業当初、大きな話題になりました。「2人の協力なくしてはできませんでした。トレンド感覚は高かったと思います」と三浦さんは言います。

蓬左で提供している「きしめんと鰻丼」(八百彦本店提供)

蓬左で提供している「きしめんと鰻丼」(八百彦本店提供)

店は2024年にリニューアル。現在は八百彦本店が運営を担い、「菓匠 花桔梗」と「なか又」から菓子を仕入れている形です。

また、八百彦の職人も独自に菓子作りのトレーニングを積んで、できたてスイーツを提供しています。

名古屋城は行楽シーズンの春秋は混みあいますが、夏場は閑散としています。2024年9月、お試しでかき氷をメニューに加えたところ、手ごたえを感じ、2025年夏は本格的に提供するそうです。

蓬左で提供しているかき氷3種(左から、和紅茶とスパイスブレンド、西尾抹茶のマスカルポーネクリーム、焼きいもクリームと黒胡麻ブラマンジェ 八百彦本店提供)

蓬左で提供しているかき氷3種(左から、和紅茶とスパイスブレンド、西尾抹茶のマスカルポーネクリーム、焼きいもクリームと黒胡麻ブラマンジェ 八百彦本店提供)

蓬左と八百彦は、互いのブランディングに大いに役に立っているといいます。意外なのは、蓬左がリクルートにつながっているということ。調理師学校を出て板前の修業先を探している人が、蓬左を通じて八百彦の存在を知り、応募するケースが多いそうです。

「今後は店舗で食事を楽しまれたお客さまが、仕出しもご利用いただくといった広がりも期待をしています」

「仕出し」の文化を次世代へ

三浦さんは今、自身の働き方に課題を感じています。「わたし自身、年中休みはありません。正月も2日から朝10時に弁当を納品します。すべてその日に作らねばならず、納品するまで安心できません」

3人の子どもの父でもある三浦さんは、子が継ぎたいと思えるような家業でありたいと考えています。その半面、大変だから自由にさせたいという思いもあり、胸中は複雑です。

多くの同業者が先の見通しが立たずに辞めていったといいます。材料費の高騰も頭の痛い問題で、賃上げと価格転嫁とのバランスを取ることが難しいのも現実です。

三浦さんは「仕出し」の業態を次世代につなぐ思いはありつつ、急速な店舗拡大は考えていません。拡大路線を取ると限界まで増やすしかなくなり、その先には破綻する可能性もあるからです。

「大きくするよりは、長く続けたい。ただ、アップデートは常に必要です」と力を込めます。

たとえば、10年ほど前につくったECサイトからの注文は増え続け、現在は売り上げの2割を占めるようになりました。2年前にはサイトをリニューアルして、デザイン変更やセキュリティー性の向上を図っています。いずれは売り上げの3割を目指しています。

「今の時代に合ったものを取り入れつつ、自分の目の行き届く範囲で続けていきたい」と話しました。