谷元フスマ工飾は1946年、谷元さんの祖父が「谷元表具店」として創業しました。高度経済成長期に新築住宅が増え、大手のゼネコンやハウスメーカーからふすまの発注が増えて売り上げが急伸し、1970年に法人化。現在は約40人の従業員を抱えています。

谷元さんは子どもの頃、一男さんが夜遅くまで働き、土日も出社していた姿が記憶に残っています。ただ、一男さんと家業を継ぐことを話題にしたことはありません。社員旅行について行った時に社員から「あんたが後継ぎなんやね」と言われて、少し家業との関わりを意識した程度でした。

高校生になると、谷元さんは弁護士になる夢を持ち始めました。大学は法学部に進み、司法試験を2回受けましたが不合格。弁護士はあきらめ、卒業後は日本IBMに入社し、官公庁営業の担当となりました。

谷元さんがいた部門では、中央省庁などのシステム構築業務を提供していました。上司から徹底的に叩き込まれたのは、顧客の業務フローをただシステム化するのは絶対やってはいけないということです。

事業の全体像を俯瞰しながら、業務の全体的な効率化と既存の業務フローが抱えていた根本的な課題を、自社のあらゆる製品・サービスを使って解決に導く――。そんな考え方を染み込ませました。

官公庁営業は楽しく、スケールの大きいプロジェクトにやりがいも感じていました。ただ次第に「自分は営業のフロントに出るより、事業や会社の全体像を俯瞰する仕事が向いている」と思い始めます。そして小さな会社でも自分に決定権があり、物事を動かす仕事がしたいと思ったのです。

帰省したある日、「戻ろうと思っているんやけど」と明かします。一男さんからは歓迎され、谷元さんは2003年に谷元フスマ工飾に転職しました。

ふすま紙をはる谷元フスマ工飾の職人

ふすま紙をはる谷元フスマ工飾の職人

ふすまを洗練されたデザインに

入社後はまず現場を知るため、ふすまや建具の施工管理と営業を主に担いました。売上高に占める割合が大きいゼネコンやハウスメーカーなどの担当です。住宅の新築現場に出向き、ゼネコンなどの担当者と打ち合わせながら、図面を引いて必要なふすまや建具などを手配するという基本動作を繰り返しました。

その過程で谷元さんは課題に気づきます。建具は日々新しい素材やデザインの商品が開発されるのに対し、ふすまは昔から同じ紙と木による製造で、デザインも地味なものばかり。「新しいことを仕掛け、ふすまをおしゃれなイメージに刷新したい」と考え始めました。

入社2年目のころ、ふすまに洗練されたデザインやイラストをプリントしてみたら「売れる商品になるかも」と、大型のインクジェットプリンターを購入しました。一男さんからも「新しいことはどんどんやってみたらええ」と後押しされました。

デザインはパソコンで画像処理をし、印刷データも自分で製作。ただ、ふすま紙にインクがにじむなど最初はうまく印刷できませんでした。パソコン上で表現した色が想定通り発色されないという苦労もありながら、試行錯誤を重ねて商品化。展示会にも出品しましたが、谷元さんは「あまり売れませんでした」と振り返ります。

谷元さんは祖業のふすまのアップデートに挑み始めます

谷元さんは祖業のふすまのアップデートに挑み始めます

ネットショップをスモールスタート

入社から5年ほど経ち、施工管理や営業が何とかできるようになったタイミングで、一男さんから「交代しようか」と持ちかけられました。

一男さんは65歳を一つの区切りと考えていたそうです。「自分は早く社長を譲ってもらいたかったが、50歳くらいまで実現しなかった。だから亨には早く譲ろうと思っていた」とも明かしました。

一男さんは承継前、専務として長く経営の実質的な責任者でしたが、祖父が社長にずっと留まってたそうです。

谷元さんも「ぜひやらせてほしい」と応え、2008年に社長に就任しました。

同じ頃、ふすま業界の知人から「ふすまをインターネットで販売する事業を譲りたい」と相談されます。個人などへの販売実績もそれなりにあるネットショップでした。

それまでの谷元フスマ工飾は個人への販売・施工、いわゆるBtoC事業を八尾市周辺に限っていました。売り上げの大半を占めるゼネコンやハウスメーカー向け(BtoB)に比べると営業効率が悪く、あまり注力していなかったのです。

インターネット販売なら効率的に売り上げを伸ばせる可能性があると考え、谷元さんは事業譲渡を快諾。2008年から「マジキリヤ」のサイト名でネットショップ事業を始めました。

既存のふすま・建具製造事業に影響が出ないよう、谷元さんと事務と兼任のスタッフの2人による「スモールスタート」でした。

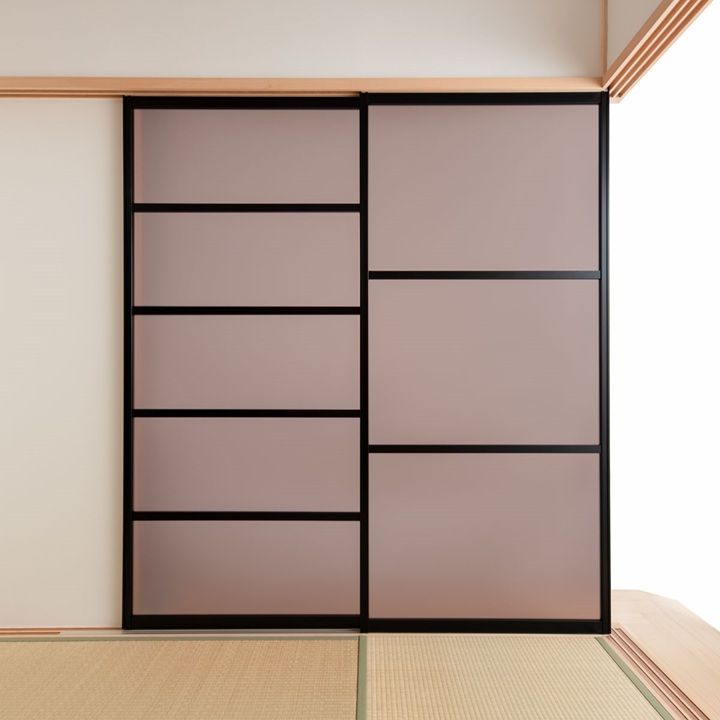

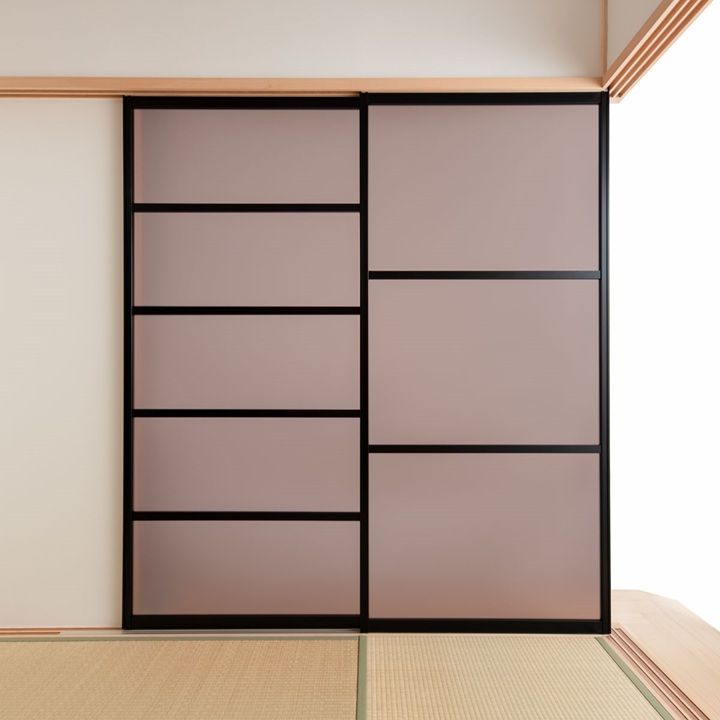

谷元フスマ工飾が提案するふすまのリニューアル事例(谷元フスマ工飾提供)

谷元フスマ工飾が提案するふすまのリニューアル事例(谷元フスマ工飾提供)

DIYとネットをかけ合わせる

事業開始後からしばらくして、BtoC事業が加速するきっかけがありました。ある現場で施工管理をしていた際、発注主の賃貸住宅のオーナーから「和室は洋室より借り手がつきにくい。安価でリフォームできないものか」という悩みを聞いたのです。

谷元さんは和室の需要が本格的に衰えていることを改めて実感すると同時に、「和室から洋室に安くリフォームしたい」という需要が今後は大きくなりそうだと感じました。

そうした顧客の課題を、当時の谷元フスマ工飾の技術・ノウハウで解決できないか――。谷元さんは前職で学んだ「課題解決ソリューション」を実践します。

ふすまを洋室のドアにリフォームした事例(谷元フスマ工飾提供)

ふすまを洋室のドアにリフォームした事例(谷元フスマ工飾提供)

既存のふすまの枠に合わせつつ、洋風でデザイン性が高いドアや引き戸、間仕切りをつくり、ネットショップで販売するという方法は早い段階で思いつきました。

ただ、部屋によって微妙に寸法が異なるふすま枠をどう測るか、という点がネックとなります。ふすまにはドアや窓枠のような規格がなく、大工が枠を組み立ててからその寸法に合ったふすまを製造するのが一般的でした。

さらに、寒冷地だと防寒のためにふすまが厚くなるなど微妙な地域差もあります。状況が異なる顧客の家に毎回寸法を測りに行くのもコストがかかり過ぎます。

谷元さんらは悩んだ末、「お客さん自身に測ってもらい、商品の取り付けも自分でやっていただこう」と思いつきました。当時流行り始めていたDIYを、インターネットと掛け合わせるビジネスモデルです。

現場の職人からは「お客さんが測った寸法でつくって、ちゃんと収まるのか」、「クレーム・返品になるんと違うか」などと反対の声も出ました。それでも谷元さんは「まずはやってみよう」と説得し、事業を始めました。

顧客のどんな課題を解決できるかが直感的にわかるよう、サイト名も2011年に「和室リフォーム本舗」へと変更しました。

和室リフォーム本舗が提案するインテリアのイメージ(谷元フスマ工飾提供)

和室リフォーム本舗が提案するインテリアのイメージ(谷元フスマ工飾提供)

売り上げゼロから重ねた改善

当初から販売が順調だったわけではなく、売り上げゼロの月もありました。それでも谷元さんは、少しずつサイトなどの改善を重ねました。

例えば、建具の写真がたくさん並んでいるだけに見えるページに、「ふすまの枠に入れられる」、「安く自分でリフォームできます」という説明書きを目立たせました。現場が当初懸念したクレームや返品がないよう、ふすま枠の採寸方法も丁寧にガイドにまとめました。

ふすま枠の採寸に関するやり取りも当初は電話やメールで行っていましたが、間違いがないよう縦・横・幅などのサイズを定型フォームに入力できる仕様にしました。

時折、顧客が測った寸法におかしな点があっても、谷元フスマ工飾は長年ふすまや建具を作ってきた知見からすぐ気付きます。その後、電話やメールでサポートすればほとんど解決できるのが強みです。

次第に、返品はほぼなくなり、オンラインショップのレビューも、5点中4点台の後半を常に維持しています。

「長年ふすまや建具を製造するだけでなく、納入時に建築現場の住宅に行って枠にきちんと収まるよう調整してきたノウハウが蓄積されています。現場にきちんと足を運んでいる当社だからこその強みです」

賃貸住宅関連の展示会などリアル会場での販売促進も進めました。出展はバイヤーとの商談にもつながり、大手ホームセンターの全国30店舗で和室リフォーム本舗の商品のミニサンプルやチラシを並べてもらうことができました。

リフォームについて説明する約2分の動画

その後も、ふすまのリフォームを説明する2分ほどの動画を制作・配信したほか、現在はインスタグラムなどSNS発信に注力したり、賃貸住宅のオーナーが購読する雑誌に広告を出したり、認知拡大に注力しています。

BtoCが売上高の15%に成長

こうした工夫が徐々に実を結び、BtoC事業は毎年10%から20%のペースで成長。谷元フスマ工飾の売上高(2024年3月期は11億6千万円)の15%を占める規模になりました。

売上高が増えるに従い、兼任のスタッフを専従にしたり新たに採用したりして体制も拡充。現在、BtoC事業の部門は計12人を占めます。

谷元さんは17年に渡ってBtoC事業を育て上げてきました。「社長に就任してトップダウンで進めつつも、既存事業からリソースを割かずにトライアンドエラーを重ね、時間をかけて拡大したのが良かった」と振り返ります。

祖業のふすま製造は谷元さんの家業入り当時からさらに市場が縮小し、売り上げ全体に占める割合は3割ほどとなりました。

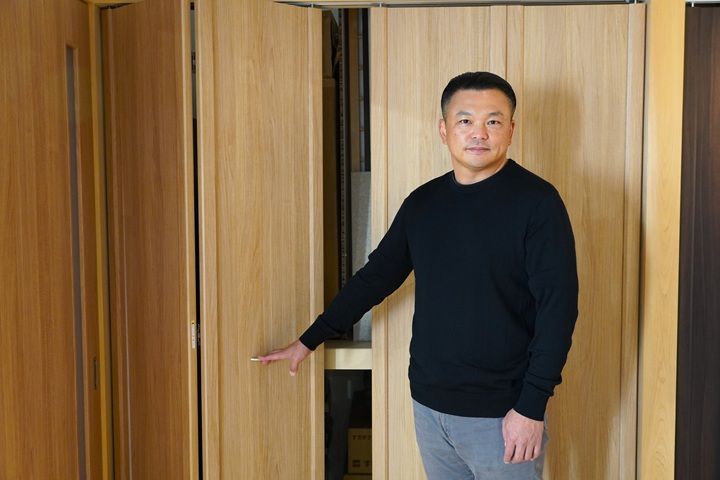

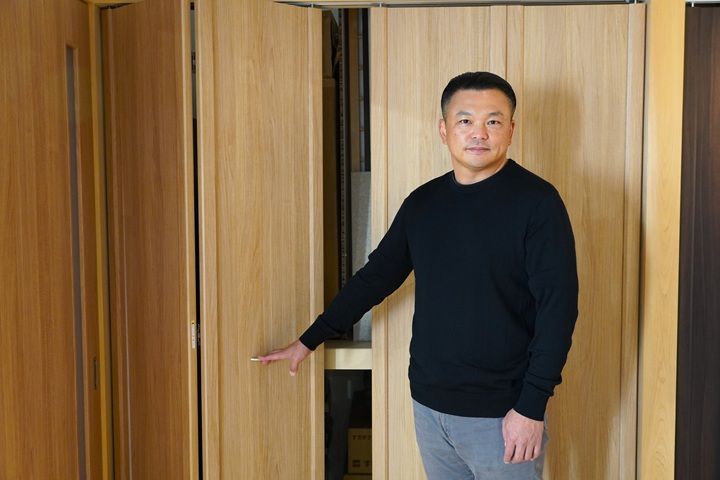

谷元さんはふすま製造のノウハウを生かした、新しいリフォームの形をさらに広めていきます

谷元さんはふすま製造のノウハウを生かした、新しいリフォームの形をさらに広めていきます

建具製造を含めたBtoB事業が一番の稼ぎ頭でありながらも、BtoC事業が育ったことでバランスが取れた事業ポートフォリオになりました。

「BtoC事業がうまくいった要因は、既存事業とリンクさせながら少し『ずらしてみた』ことだと考えます。ずらす方法は、商品を変えるか、売り先を変えるか、売り方を変えるかの三つ。『和室リフォーム本舗』では売り方を変えてみました」

「3代目として最も大切にしてきたのは、会社をつぶさず存続させること。適度にリスクを抑えながらチャレンジすることは、同じような中小企業にとって再現性が高いのではないでしょうか」

※後編では、事業多角化の土台となった、従業員の自律性を育てる仕組みづくりに迫ります。