4代目で義母の小倉佳子さん、佳子さんの実妹で型染め作家である充子さん、そして船曵さん夫婦で囲んだ忘年会。なんらかの手を打たなければならない時期にきているが、我々だけではどうしようもない――。ふと漏らした佳子さんの言葉に「ならばわたしが」と答えていたといいます。

船曵さんは明治大学を卒業すると住友生命に就職。入社3年で四国地方のマネジメント職に抜擢されます。その功績が認められ、2019年には本社に戻り、新規プロジェクトに携わりました。まさに順風満帆の船出です。道半ばで下船することに後ろ髪が引かれることはなかったのでしょうか。

「わたしたちの世代にとって転職はそこまでチャレンジングな選択肢ではありません。それに誰かの助けになるならば、こんなにうれしいことはありませんから。旅館の三男坊なので接客業への抵抗もありませんでした」

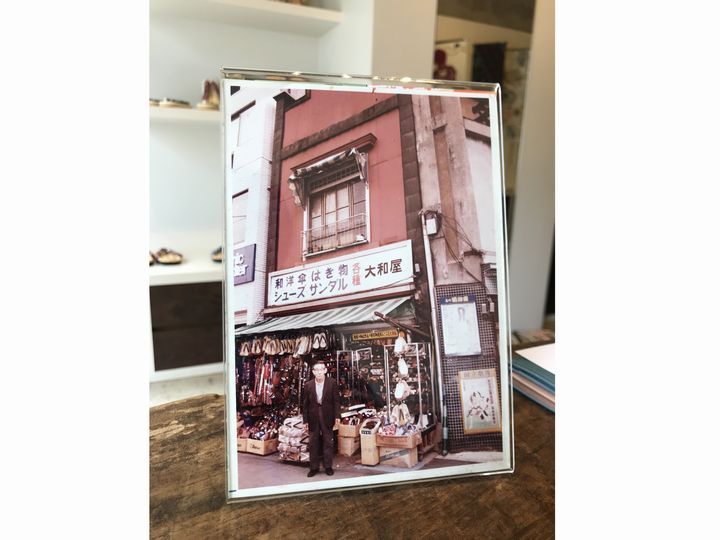

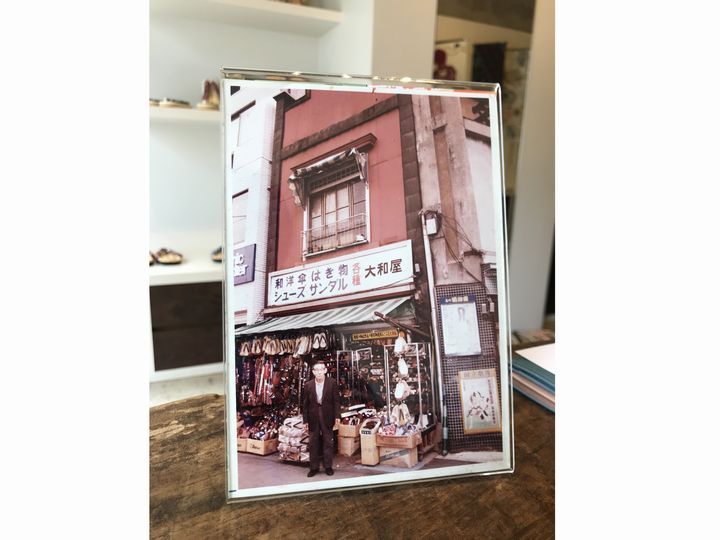

1884(明治17)年に創業した大和屋履物店は、2代目の小倉清一さんがたすきを受けとり、3代目の進・ヤス子夫妻、4代目の佳子さんがもり立ててきました。ヤス子さんが嫁いだときは近隣に70軒を超える履物屋があったそうです。大和屋履物店は「角の下駄屋」と呼ばれ、近隣住民の憩いの場でした。

40年ほど前の大和屋履物店。手前に立つのは2代目の小倉清一さん

40年ほど前の大和屋履物店。手前に立つのは2代目の小倉清一さん

高度経済成長期に入ると品ぞろえは広がっていきます。当時の看板には「和洋傘、はき物、シューズ、サンダル各種」と掲げており、近隣で働くビジネスマンのためのシューズやオフィス履き用のスリッパも取りそろえました。

ルーツとなる下駄こそ残していたものの、その品ぞろえはいわゆる街の靴屋さんのそれ。次第に没個性化していきます。このままでは遅かれ早かれのれんを下さざるを得なくなるだろうことは誰の目にも明らかでした。

「よそ者」だった船曵さんは、じっくりと時間をかけ、みなの思いをたずねました。そこで上がった声は大要、次のようなものでした。

もう一度下駄屋としてがんばりたい、神保町を知るきっかけになるような店にしたい、日本の伝統文化を守りたい――。

ていねいに家族の声を拾い集め、打ち出したコンセプトが、「文化を継なぐ店」。

本来、つなぐは「繫ぐ」と表記します。ところがメンバーはそろいもそろって「継」の字を浮かべていたといいます。「継承したい、という思いが強かったからだと思います」と船曵さんは振り返りました。

モダンクラシックな下駄と草履

大和屋履物店は2021年5月1日、リニューアルオープンにこぎつけました。

古木を生かした店内は、モダンクラシックともいうべきたたずまいを具現しています。その品ぞろえは、下駄が30足前後で、中心価格帯は1万〜2万円。草履は7900円と8100円の二本立て。手ぬぐいなどの伝統工芸品も展開しています。

リニューアルした店はモダンクラシックな雰囲気です

リニューアルした店はモダンクラシックな雰囲気です

それらの品々が整然と並べられた空間は、どこかのミュージアムのようにすっきりとしています。

下駄は矢沢桐材店とみやべもくり、草履は軽部(かるべ)草履を扱います。

矢沢桐材店が工房を構えるのは、5月になれば町一帯が紫(桐の花の色)に煙るといわれた福島県金山町です。福島県は日本有数の桐材の産地として知られています。

なかでも金山町のある会津地方のそれは「会津桐」と呼ばれて珍重されてきました。桐下駄の匠とうたわれる矢沢桐材店は、材木の切り出しから乾燥、成形、仕上げまで一貫して行う生産体制を整えています。

下駄は福島県の矢沢桐材店と愛媛県のみやべもくりで製造したものを扱っています。写真の下駄はみやべもくり製(大和屋履物店提供)

下駄は福島県の矢沢桐材店と愛媛県のみやべもくりで製造したものを扱っています。写真の下駄はみやべもくり製(大和屋履物店提供)

みやべもくりはかつて数十軒の同業者がひしめいた愛媛県内子町の工房。最後の一軒となったその工房を継ぐ宮部泰明さんは、えひめ伝統工芸士にも認定され、意気軒高です。シコロ織りや胡麻竹貼りといった往時の技法を得意とします。

両工房とのパイプをつくったのは4代目の佳子さん。現地まで足を運んで口説き落としたそうです。このたびのリニューアル話が持ち上がる前の話です。

鼻緒は日本各地からみつけてきた生地を職人に仕立ててもらっています。常時100種類がそろうその多くは一点もの。注文が入ると一つひとつ、店内ですげていきます。

4代目の佳子さんが専用の工具を使い、鼻緒をすげていきます

4代目の佳子さんが専用の工具を使い、鼻緒をすげていきます

品ぞろえに厚みをもたせるべく、あらたに取引を始めたのが軽部草履。山形古来の手編み草履をいまに伝える寒河江市の老舗です。売り場に並ぶ草履はすべて大和屋履物店のためだけにつくられています。

以上に共通するのは下駄を主とした日本の履物で、かつ、ここでしか手に入らない、というもの。船曵さんは「ネットでなんでも買える時代です。足を運んでもらおうと思えばそれ以外の方向性は考えられませんでした」と話しました。

山形県伝統の軽部草履を扱っています(大和屋履物店提供)

山形県伝統の軽部草履を扱っています(大和屋履物店提供)

コンセプト外の履物をそぎ落とす

商品構成を固めるなかで、粛々と進めていったのが大胆なダイエットです。

「所狭しと並べられた履物はよくいえば豊かですが、これからの時代にはそぐわない。コンセプトからはみ出すものはちゅうちょなくそぎ落とす。そうして店の輪郭を浮かび上がらせる。そのことだけに腐心しました。飯の種だったシューズやスリッパはもちろん、安価なビニール素材の雪駄も取り扱いをやめました」

特筆すべきもうひとつは、古き良き履物ながらモダンな風情を獲得していることです。よほどラインアップに工夫を凝らしているのかと思いきや、「もちろん同じ柄でも色使いでモダンを意識することはありますが、その多くは日本伝統の柄です」。

いわれてみればなるほどその柄は見覚えのあるものばかり。見せ方ひとつでこんなに印象が変わるものかと驚かされましたが、それもこれも、もとよりそなえているポテンシャルがあってこそ、なのでしょう。

これからの専門店にふさわしい店構えであり、品ぞろえですが、船曵さんにいわせればその立ち位置はあくまでエントリーモデルならぬ、「エントリーショップ」だそうです。

「脈々と受け継がれてきた技や知見。この点で下駄一本でやってきた老舗にはかないません。しかし、彼らと差別化できれば生き残る道はあると踏んだ。それが和装履物のエントリーショップというスタイルだったのです」

ギャラリー化で広げた間口

間口を広げるアイデアが、店の半分をぜいたくに使ったギャラリーでした。

白壁をバックに、天井からつるされた手ぬぐい。その光景はギャラリーの名に恥じないものであり、ついのぞきたくなる誘惑に駆られます。

店づくりにあたっては背が低く、強度のある陳列棚をしつらえました。イベント時に来店客が座ることができるようにしたのです。

そこには義叔母の充子さんをはじめ、優れた作家を紹介する場をつくりたいという思いもありました。

店の右半分はギャラリースペースに。展示しているのは、 4代目の実妹で型染め作家の充子さんの作品です

店の右半分はギャラリースペースに。展示しているのは、 4代目の実妹で型染め作家の充子さんの作品です

充子さんは東京芸大卒業後、江戸型染めの西耕三郎さんに弟子入りし、1997年に「小倉染色図案工房」を立ち上げました。リニューアル前にも彼女の作品を展示していたそうですが、いかんせん、その店内は足の踏み場もなかったため、せっかくの作品もまったく映えなかったそうです。

ギャラリーはただ間口を広げるだけでなく、来店促進のエンジンとすることも狙っています。「開店景気は遅かれ早かれ終わりがくるものです。足しげく通いたくなるような効果も期待していました」

リニューアルオープンした月に開催した小倉染色図案工房、工房カモ、新江戸染丸久商店という三つの工房が集った「大和屋でゆかた展」を皮切りに、しばらくはほとんど毎週のように作家を招きました。

「あのころはアドレナリンが出ていたとしかいいようがありません。同じことをやれ、といわれてももう無理です」

声をかける作家の条件は「文化を継なぐ」誇りがあり、手仕事を重んじていること。これらを満たせば必ずしも和装である必要はありません。過去にはチェコのビーズ作家のチョーカー展も行いました。

現在でも年20回はイベントを打っています。近ごろは江戸小唄や落語など物販にとどまらない文化的アプローチにも乗り出しています。

売り上げ300万円のイベントも

1週間にわたるイベントの売り上げはおよそ300万円。個店レベルのものとは思えない数字ですが、SNSさえ使いこなせれば、さほど難しいことではないといいます。

「たとえば浴衣なら客単価は4万〜5万円になります。300万円売ろうと思えば60人集めればいい。当店には和装に理解のあるフォロワーが3千人います。作家のファンもいますから、60人という数字は十分到達可能な数字なのです」

「コツともいえない当たり前のことですが、SNSでは単なる告知ではなく、つくり手の思いやイベントの見どころをていねいに伝え、一方通行にならないよう心がけています」

2022年7月に開いたライブ&ワークショップ「本場郡上八幡の唄い手が伝える郡上おどり」(大和屋履物店提供)

2022年7月に開いたライブ&ワークショップ「本場郡上八幡の唄い手が伝える郡上おどり」(大和屋履物店提供)

定期的なイベントの開催には作家の発掘が欠かせません。

「手ぬぐい、切子、銀線細工、陶芸、版画……。まさに百花繚乱な作家のラインアップは充子さんの人脈があったからこそ可能となりました。大和屋履物店は商材といい、作家といい、すでに種まきを済ませていました。わたしは店のすすを払ってあげるだけでよかったのです」

下駄は積まれていないと安心しない、という3代目は事あるごとに「もっと(下駄を)出せ」とたしなめるそうです。それを「すす払い」といっては語弊がありますが、船曵さんはそのたび、やんわりと受け流すそうです。

3代目の小倉進さん・ヤス子さん夫妻も現役です(大和屋履物店提供)

3代目の小倉進さん・ヤス子さん夫妻も現役です(大和屋履物店提供)

才能発掘と海外展開も見据えて

廃業する鎌倉の商店から引きとったという引き戸は、つねに開け放たれています。

「戸を開ける行為は思いのほか心理的負担があります。きちんと統計をとったことはありませんが、閉めた状態よりも入店率は確実にあがっているはずです」

その戸は、神保町のざわめきとともに通りがかりの若者も呼び込んでいます。

客層の中心が中高年の女性であることは変わりませんが、学生をはじめとした若年層も増えました。

なかにはその文化に興味をもつ若者も現れています。卒論に下駄を選び、船曵さんの口利きで工房を訪れ、取材した大学院生もいるそうです。

鼻緒をすげる「くじり」という道具が、国内では手に入らなくなるほど下駄業界は縮小していますが、船曵さんはいたって前向きです。

「もちろん小さな店にできることは限られています。製造現場に足を向けて寝るようなことはせず、できることをこつこつとやっていくだけです」

3世代が手を組んで、大和屋履物店を次のステージへと乗せていきます

3世代が手を組んで、大和屋履物店を次のステージへと乗せていきます

下駄の鼻緒すげは現在、3代目と4代目が担っています。その技を引き継ぐのは少し前に店に立つようになった妻の優希さんです。

3年間、がむしゃらに走り続け、売り上げはリニューアル前の10倍に伸びました。

次のステージに向けて、船曵さんは二つのテーマを掲げています。

「一つは作家の層を厚くすること。充子さんのおかげで足場は固まりましたから、今後は若い才能を発掘していきたい。もう一つは海外へのアプローチです。とくに告知をしているわけではありませんが、少なからず外国からのお客さまがいらっしゃいます。その反応がとてもいい。これからは何らかのかたちでつながりを太くしていきたいと思っています」