ツバメノートは1936年、渡邉さんの祖父が文房具の卸商として興した商店が前身で、1948年に紙製品メーカーとして創業しました。大学ノートなどほとんどの商品に、大手製紙会社と共同開発した用紙「ツバメ中性紙フールス」を使っています。

渡邉さんは「うちのフールス紙は、紙を白くするための蛍光染料を入れないナチュラルな色味で、乱反射による目の疲れの軽減につながっています。罫線を水性インクで引いているので、線の上に書いても書き味が滑らか。丈夫で裏写りもしません」と話します。

製本の大部分が手作業で、委託先の製本工場のほか、厚みのある製品は自社工場で作っています。主力のB5サイズの大学ノートは年間約15万冊を生産。全国の文具店や雑貨店などで扱われ、一部は輸出もしています。従業員は10人で運営しています。

渡邉さんの叔父が先代で、父は別の仕事に就いていました。「幼少期は家業を継ぐ意識は全くなかった」という渡邉さんは専門学校を卒業後、大手運輸会社に就職。事務や内勤に従事しました。

「丸の内エリアなどを任され、希望した職種ではなかったものの15年ほど働き、役職にも就きました。でも、大手は出世するといってもある程度の所まで。先が見えてしまったんです」

しばらくして、東京で文具メーカーを営む遠い親戚から声がかかります。業績悪化で一度倒産した会社の立て直しを任されたのです。「文具の知識は何もなかったですが、新しいことをやってみたくて転職しました」

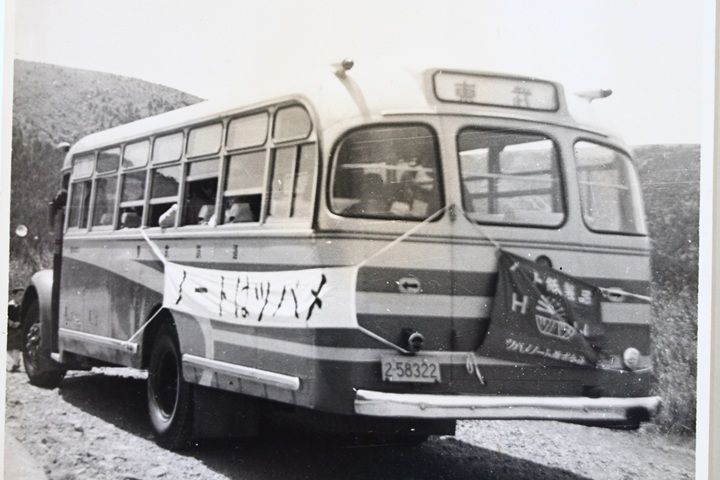

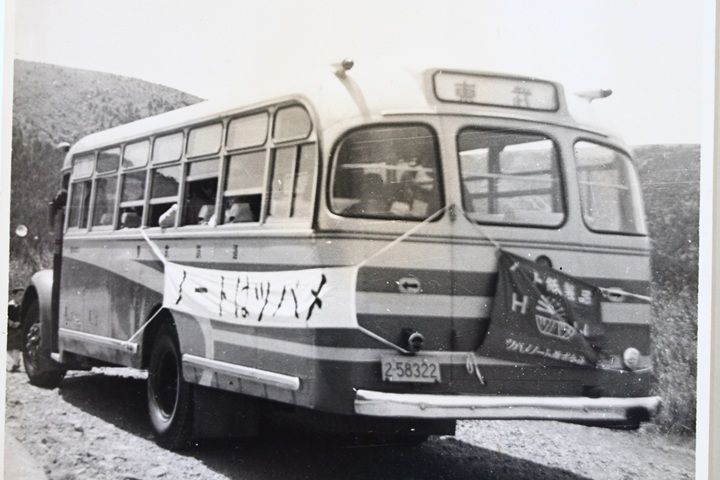

かつてのバス広告(ツバメノート提供)

かつてのバス広告(ツバメノート提供)

叔父の死で急きょ事業承継

2006年ごろ、文具業界に飛び込んだ渡邉さん。親戚の会社に入社するにあたり、「やりたいようにやらせてもらうこと」を条件として挙げました。

「大手は何かを変えたくても色々な人のOKをもらわなければならず、なかなか物事が動かないことにもどかしさを感じていました。もちろん判断は上に仰ぐのですが、もっと自由に物事を進められる環境に身を置きたかったんです」

入社後は総務や経理に約7年従事し、コストカットを進めます。経理ソフトをより安く優れたものに入れ替え、委託先との契約を打ち切って、渡邉さん自身が給与計算を行うなど、無駄を見直しました。

その後、営業を3年ほど担当。九州・四国エリアの販売店をまわり、季節商品や定番商品の提案を重ねます。赤字続きだった会社は黒字転換しました。

ツバメノートから入社の誘いがあったのは、そんな時でした。「後を継ぐ予定だった叔父の子どもが家庭の事情で仕事ができなくなり、後継ぎを探しているとのことでした」

この間、熊本地震が発生。被災した顧客の復興の道筋がついた後、2016年、ツバメノートに移りました。

当初、2年くらいかけて事業承継する計画でしたが、入社直後に叔父ががんを患い、わずか半年で亡くなります。2017年、渡邉さんは急きょ社長に就任しました。

「叔父からは『一ちゃんのやりたいようにやっていい』と託され、従業員も理解してくれました。少しでも入社のタイミングが遅かったら、会社はなくなっていたかもしれません。入社の誘いは虫の知らせだったのではと、今は思います」

渡邉さんは入社から1年でツバメノートの社長になりました

渡邉さんは入社から1年でツバメノートの社長になりました

従業員から募ったアイデア

渡邉さんは、ツバメノートのブランド力に大きな強みを感じていました。

「表紙は創業当時から同じデザインなので、時代背景を気にせず使用できます。映画やドラマにもたびたび登場し、表紙自体が広告の役割も担える。無理に売り込まなくても一定の売り上げが見込める定番商品の強さを感じています」

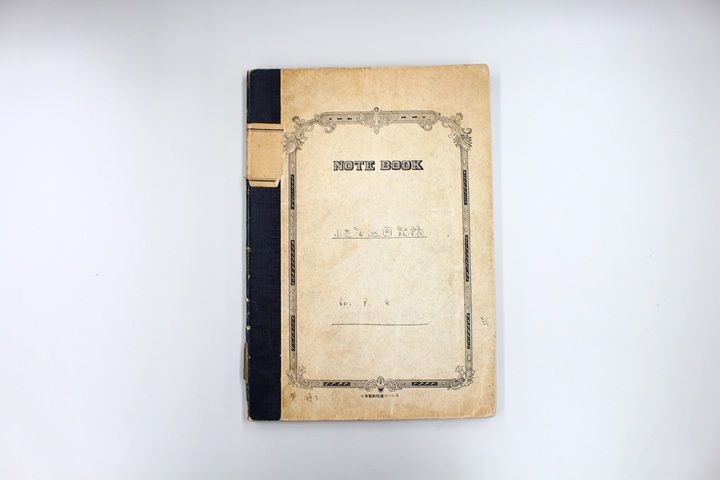

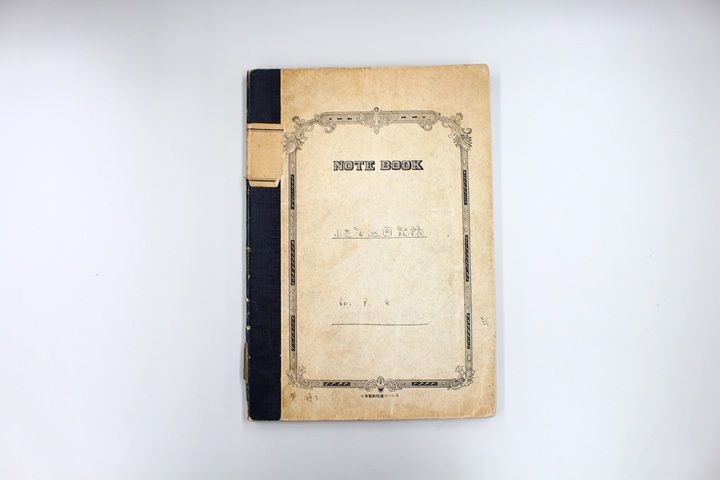

ツバメノートの表紙は創業当初から同じデザインで、圧倒的なブランド力が強みです(ツバメノート提供)

ツバメノートの表紙は創業当初から同じデザインで、圧倒的なブランド力が強みです(ツバメノート提供)

一方、総務・経理はアナログな管理方式だったため、前職の経験をいかして経理ソフトなどを入れ替え、コストカットと業務効率アップを図りました。

渡邉さんが社長として意識したのは、従業員が積極的にチャレンジできる土壌をつくることでした。「決して挑戦しにくい環境ではありませんが、若い世代がいなかったので、どちらかと言えばアイデアが生まれにくかったのかもしれません」

従業員に日々、ざっくばらんに声をかけて、新商品のアイデアを募りました。

「新商品開発は、実際に作成し、販売しないと分かりません。まずはいくつかのアイデアを提案してもらい、いけそうな商品をチャレンジさせる。チャレンジに対する責任は一切取らなくていいし、失敗も重要な資料となると言っております」

「すべてOKというわけではありませんが、提案が通ってすぐ動ける環境じゃないと、従業員のモチベーションも上がりません。たとえ失敗しても、経験になればいいと思っています」

商品アイテム数が急増

すると、従業員から新商品の提案が続々とあがり始めました。折しも文具関連のイベントが増えていた時期。ツバメノートもイベントでテスト販売して売り上げを分析し、商品化する流れができたのです。

特に、渡邉さんの入社時は少なかったメモ商品が、社員のアイデアで増えました。

従業員のアイデアで生まれた「B7クリームメモ」

従業員のアイデアで生まれた「B7クリームメモ」

代表例が、2022年発売の「B7クリームメモ」です。ツバメノートの紙と同じ製法で作られたクリーム色のフールス紙を広めたいと考えた渡邉さんが、社員にアイデアを募って生まれました。

ワンランク上の上質感を出そうと、表紙は銀箔でデザインし、箔が目立ちやすい色の紙を選びました。デザイン案も数パターン試作を重ねています。インバウンド客に人気で、都内や主要都市を中心に売れています。

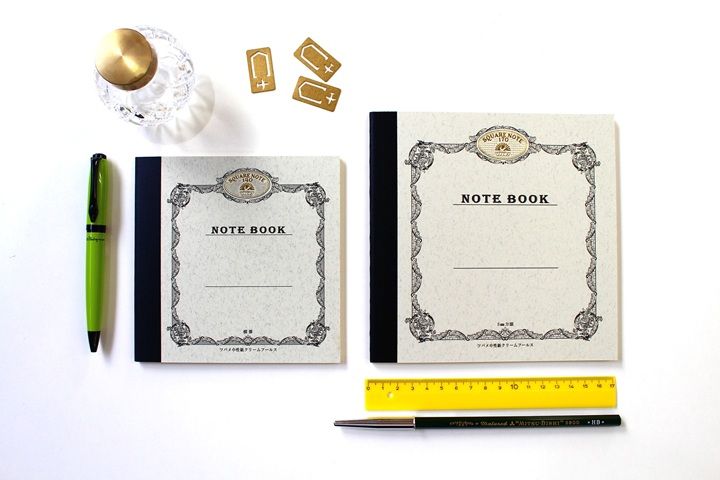

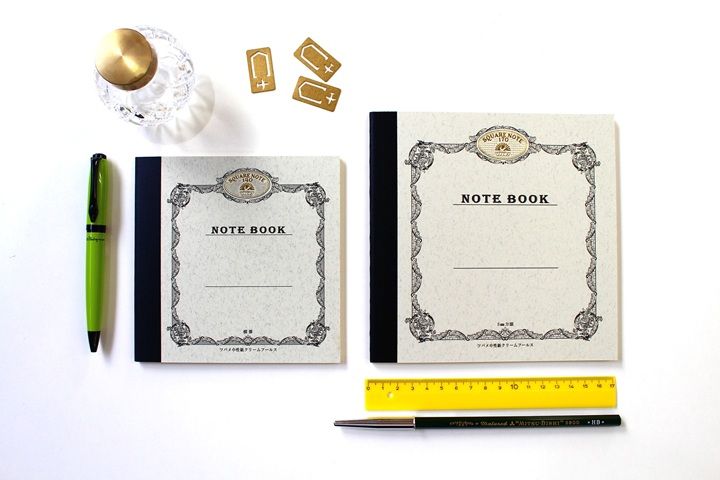

新発売のスクエアノート(ツバメノート提供)

新発売のスクエアノート(ツバメノート提供)

2024年発売の「スクエアノート」は、「若い女性が使いやすいものを」というアイデアで生み出された製品です。「パソコンの前に置いても邪魔にならないサイズ感で、開くと横長になる。なるほどなと」

イベントでは表紙にパステルカラーを採用して販売し、反応も上々でしたが、「男性が買いにくい」という意見が社内で出たため、表紙をツバメノートと同じデザインにして商品化。パステルカラーはイベントなどの限定商品として販売しています。

渡邉さん自身もアイデアを出しています。「定型のサイズにならず売り物として出せないノートの活用を考え、メモサイズに裁断することを思いつきました」

台東区のものづくり企業向けのイベントで、「端切れノート」として1冊80~100円ほどで販売すると、500冊以上売れました。

渡邉さんが代表に就任して約7年。システム手帳のリフィルやインクコレクションカードなども加わり、商品が20アイテム以上増えました。「平均するとシーズンごとに新商品を出している計算です。既存製品を見直すなどしてバランスをとっています」

渡邉さんの社長就任後、アイテム数は急増しました

渡邉さんの社長就任後、アイテム数は急増しました

ネット戦略も従業員主体で

従業員のアイデアは、ネット戦略にも生かされています。2017年から始めたX(旧Twitter)アカウントも、従業員が自主的に運営しています。「SNSが得意な従業員からやりたいと相談がありました。投稿の内容も基本的に任せています」

発信内容は、商品紹介だけでなく「中の人」の顔が見えるのが印象的です。2024年末の仕事納めは次のような投稿でした。

フォロワッ様、今年も大変お世話になりました。今年も弊社は超絶怒涛のアグレッシブでアクロバティックな企画&イベ&商品展開ができたのではないでしょうか。(零細企業の割に)

ツバメノート公式X

SNS投稿に用いるカメラや背景用のクロス、照明などは社費で購入してバックアップ。試行錯誤を続けた結果、3万5千フォロワー(2024年12月時点)を抱える人気アカウントになりました。

「新商品やイベント出展を事前告知すると、お客さんの反応が違うように思います。イベント当日、開場と同時に走ってブースに来てくださる方が増え、『SNSを見て来ました』と言われることもありました。SNSでのエンドユーザーの反応も商品づくりの参考にしています」

2024年から始めたオンラインショップも、「福袋を作りたい」という従業員の提案がきっかけでした。福袋限定の商品もそろえて販売したところ、開始わずか20分で完売しました。

「各店舗も全商品を扱っているわけではありません。欲しい商品を近所で買えない人や、小ロットで買いたい人向けに、本格的に始めました」

福袋をきっかけにオンラインショップを常設。1年ほどで、全体の売り上げの約5%を担うまでになりました。

こうした新しいアイデアや商品化によって出た利益は、決算賞与で従業員に還元し、翌期の給与査定にも反映させ、モチベーションアップとアイデア創出の好循環につなげています。

デジタル化で手書きの文化は薄れつつありますが、渡邉さんは「デジタルは震災など突然データ喪失するリスクもあります。また、実際に書いた方が脳の記憶に残りやすく、アナログの手書きは無くならないと考えています」と話します。

ノートの派生商品が広がったことなどから、渡邉さんの社長就任後、年商は平均で年間約10%ずつ増えています。

技術継承の課題も乗り越えて

大学ノートの老舗であるが故の課題にも直面しています。製本作業の委託先に後継ぎがおらず、職人も高齢化。廃業を余儀なくされた工場もありました。

廃業を決めた委託先から機械を譲り受け、2018年、足立区に自社の製本工場を作りました。渡邉さんの弟が工場長として入社し、一から製本技術を習得しました。

それでも、製本に使う機械の老朽化も進み、弟も工場の機械を見よう見まねで調整しています。

罫線引きは日本に1台しかない機械を使っています(ツバメノート提供)

罫線引きは日本に1台しかない機械を使っています(ツバメノート提供)

また、委託先にある罫線を引くための機械は50年以上前のものです。日本に1台しかなく、部品の生産も終了しています。「あるもので工夫し、調整しながら動かしていますが、壊れたらどうするかは決まっていません。大事に使っていくしかありません」

物価高で紙の値段も上がり、ツバメノートも商品を値上げせざるをえませんでした。「長く使ってくださっている人のことを考えて、なるべく値段を上げないようにしていましたが、赤字になったらやっていけません。計4回値上げし、大学ノートで当初から約60円上げました」

これまでは欠員が出たタイミングでしか求人をかけていませんでしたが、渡邉さんは従業員を増やそうと広く募集をかけました。

「老朽化・高齢化で現状をキープするのも大変で、特に工場の人員を増やさなければなりません。職人を育てて技術を継承し、生産体制を維持し続けたいです」

4代目はこれからも従業員の自由な発想を生かし、歴史あるノートを守り続けます。