メールが届かないときの原因と対策!企業ができる再発防止策も解説

メールが届かない原因は、送信側と受信側に分類できます。この記事では、具体的な原因と対策を、メールシステムの運用歴10年の現役エンジニアがわかりやすく解説します。確実なメール運用のために、ぜひご覧ください。

メールが届かない原因は、送信側と受信側に分類できます。この記事では、具体的な原因と対策を、メールシステムの運用歴10年の現役エンジニアがわかりやすく解説します。確実なメール運用のために、ぜひご覧ください。

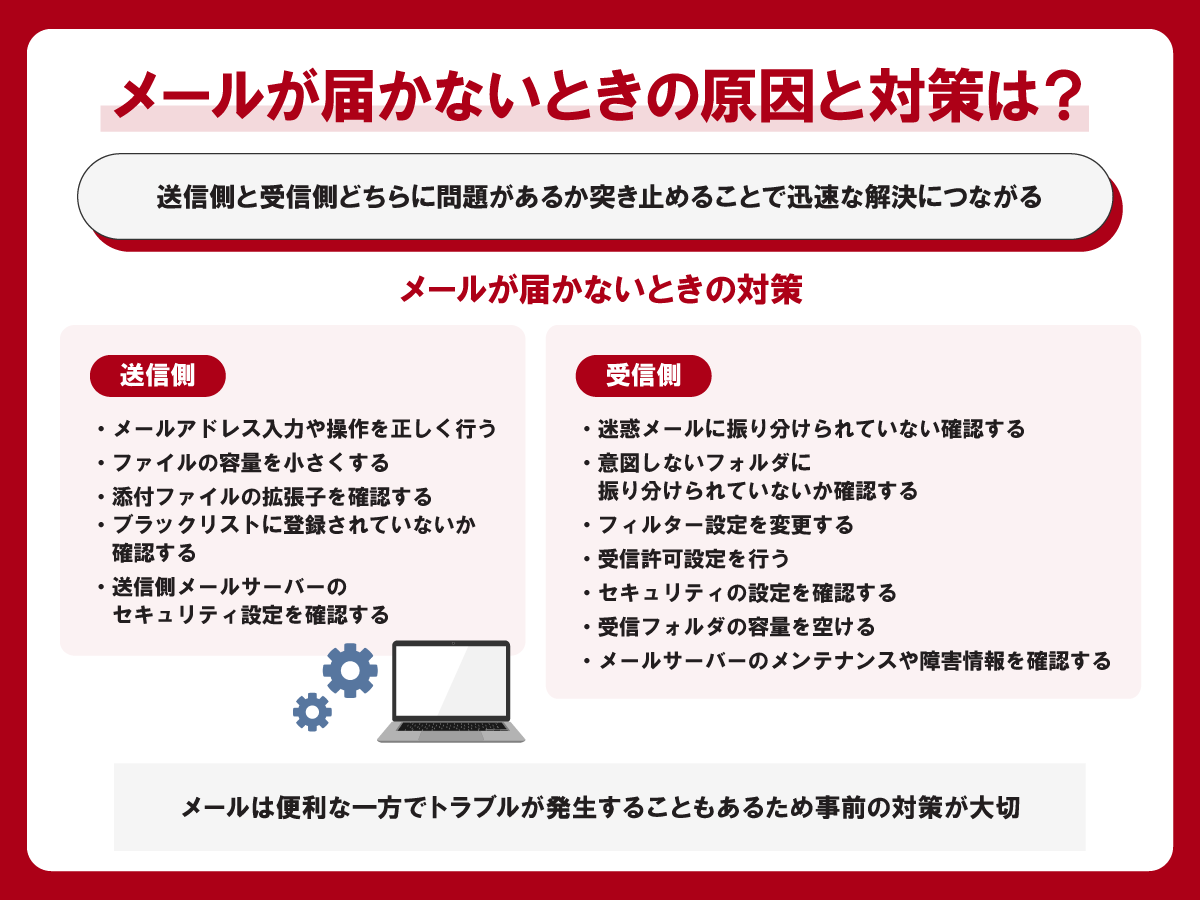

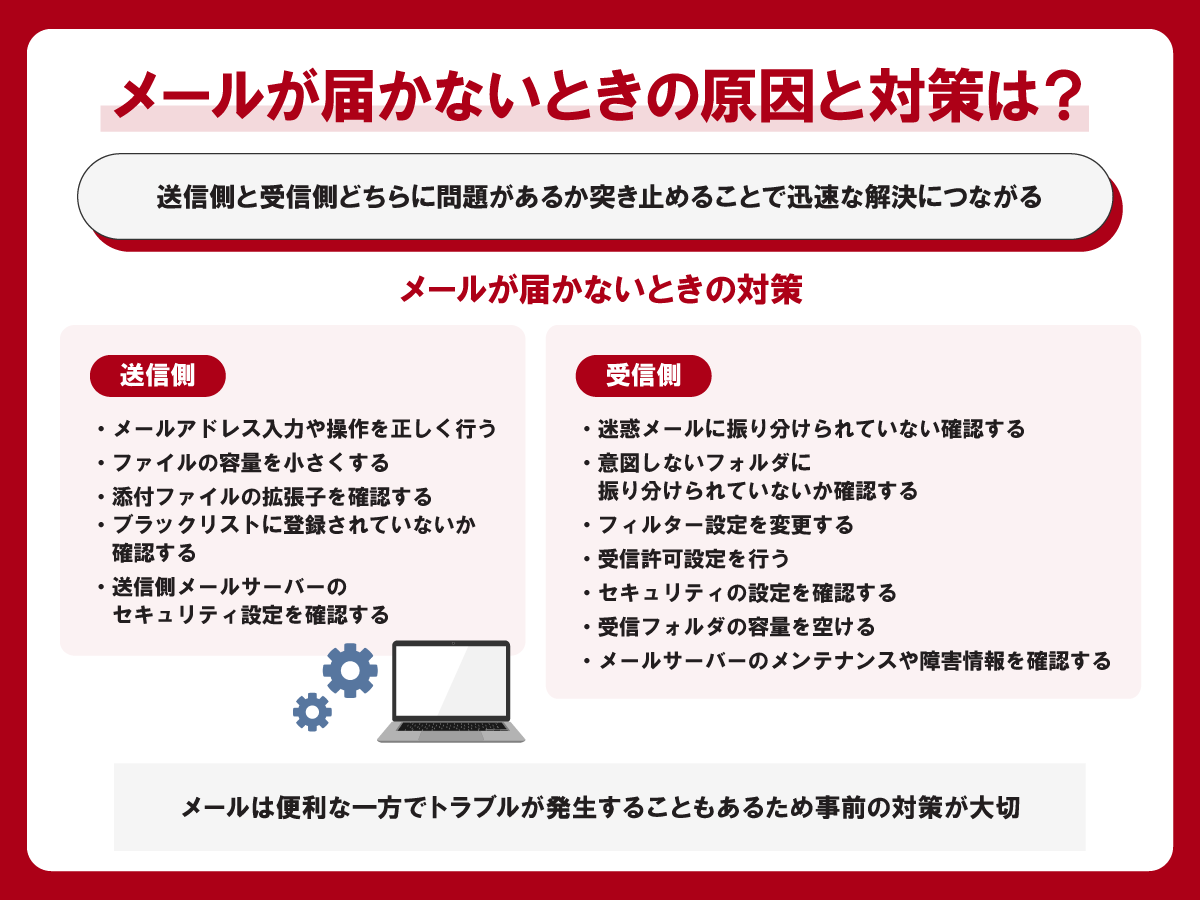

メールが届かない原因は、大きく分けて以下の2つに分類できます。どちらに問題があるかを切り分けることで、対処を迅速に進めやすくなります。

メールの送信側に問題がある場合の原因としては、以下のようなケースが考えられます。

メールの受信側に問題がある場合の原因としては、以下のようなものが挙げられます。

「送信したはずのメールが届いていない」と取引先や顧客から問い合わせがあると、焦りますよね。そのようなときは、以下のポイントを順番にチェックしてみましょう。

メールが届かない原因は「送信側」と「受信側」のどちらかにあります。相手(受信側)を疑う前に、まずは自分(送信側)の環境や設定を見直し、それでも問題が見つからない場合は、相手側に確認を依頼するのがスムーズな対応です。

まずは、宛先のメールアドレスが正しく入力されているか、一文字ずつ丁寧に確認しましょう。「もしメールアドレスが間違っていたら、エラーメール(バウンスメール)が返ってくるのでは?」と思うかもしれません。しかし入力ミスの結果、存在する別のメールアドレスにメールが届いてしまうケースもあります。

たとえば、無料のGmailの正しいメールドメイン(メールアドレスの@より後ろの部分)は、「gmail.com」ですが、「gmeil.com」「gmai.com」といった間違いをすると、意図しない第三者にメールが届いてしまうことがあります。実際に、これが原因で情報漏えいにつながった事例も報告されています。

このように、有名なメールドメインに似た偽のドメインを取得し、不正にメールを受信しようとする悪意のある行為が存在します。このようなメールドメインは、ドッペルゲンガードメインと呼ばれ、セキュリティリスクとして警戒が必要です。

ファイルを添付して送信する場合、その容量が大きすぎないか確認しましょう。メールが送信できたように見えても、受信側の最大容量を超えている場合は、自動的に拒否される可能性があります。たとえば、Gmailの場合は25MBです。

大容量のファイルを送る場合はメール添付ではなく、オンラインストレージを活用するのがおすすめです。それにより送信エラーを防ぐだけでなく、セキュリティ面でも安全です。

ファイルを添付する際は、「.zip」「.xlsx」「.pdf」などの拡張子にも注意しましょう。セキュリティが厳しい企業では、特定のファイル形式を受信拒否する設定がされていることがあります。

特に最近増えているのが、パスワード付きzipファイルの受信ブロックです。このような場合も、オンラインストレージ経由でのファイル共有が推奨されます。

送信元のメールサーバーのIPアドレスがブラックリストに登録されていると、相手にメールが届かないことがあります。ブラックリスト登録とは、スパムメール(迷惑メール)対策の一貫として、特定のメールサーバーをブロックする仕組みです。もし自社のメールサーバーが意図せずブラックリストに登録されていた場合、メールが拒否されてしまう可能性があります。

ブラックリストに登録されているかもしれない場合は、自社のIT部門やメールサービス提供者に問い合わせて、ブラックリストの登録状況を確認してもらうのがよいでしょう。もし登録されている場合は、リスト解除の申請を行えば解決します。

2023年後半から2024年前半にかけて話題になったのが、Gmail送信者のガイドライン改訂です。Gmail宛のメールを送信する場合に、送信側のメールサーバーに特定のセキュリティ設定を行うことを義務付けました。

もし、Gmail宛のメールが届かない場合は、このガイドラインの要件を満たしていない可能性があります。基本的には「SPF」「DKIM」「DMARC」の3つが正しく設定されているかを、自社のIT部門へ確認すれば問題ありません(参照:メール送信者のガイドライン|Google)。

それぞれの役割を簡単にまとめると、以下のようになります。

| SPF(Sender Policy Framework) | ・送信元メールサーバーの確認を行う仕組み ・送信ドメインのDNSに「どのメールサーバーから送信してもよいか」を事前に登録することで、なりすましメールを検知できる |

| DKIM(DomainKeys Identified Mail) | ・メールの内容が改ざんされていないかを確認する電子署名の仕組み ・メールのヘッダー部分に電子署名をつけ、受信者側がその署名を検証できるようにする |

| DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) | ・SPFとDKIMを組み合わせ、偽装メールをどのように扱うかを決めるルール ・SPFやDKIMのチェック結果をもとに、メールを受信拒否する・迷惑メールに振り分けるなどのポリシーを指定できる |

今後はGmailだけでなく、他の大手メールサービスでも同様のガイドラインを制定し、メールが届かなくなる可能性があります。もしまだ設定していない場合、速やかに設定することをおすすめします。

今度は逆に、「相手が送ったと言っているのに、自分のメールボックスにメールが見つからない」場合の確認ポイントを紹介します。

メールが届かないトラブルの原因としてかなり多いのが、迷惑メールフォルダに振り分けられているケースです。

メールソフトによっては、迷惑メールフォルダがメイン画面に表示されず、つい見逃してしまうことがあります。まずは迷惑メールフォルダを確認し、必要なメールが誤って振り分けられていないかチェックしましょう。

メールの振り分けルールを複数設定していると、意図しないルールが適用され、別のフォルダにメールが振り分けられていることがあります。

たとえば、「件名に特定のキーワードが含まれている場合にフォルダへ振り分ける」ルールを適用させるつもりが、ccに含まれるメールアドレスによって別のフォルダに振り分けられていた、といったケースです。また、宛先メーリングリストごとに振り分けルールを作成していて、宛先に複数のメーリングリストが含まれている場合に、どのフォルダに振り分けられたかわからなくなったというのもよく聞きます。

この場合は、メールボックス全体に検索をかければメールが見つかるため、送信者のメールアドレスや件名など、わかっている情報を元に検索をかけましょう。さらに、企業で利用しているメールサーバーによっては、社内のIT部門が、どのメールフォルダへ振り分けられたかを調査できる場合があります。実際、筆者は過去に依頼を受けて調査を行ったことがあります。迷子になったメールが見つからない場合は、IT部門へ問い合わせるのもひとつの手です。

受信側が携帯キャリアのメールアドレスの場合、PCメールやHTMLメールを受信しない設定になっていることがあります。

| キャリア | ドメイン |

|---|---|

| docomo | docomo.ne.jp |

| au | ezweb.ne.jp |

| Softbank | softbank.ne.jp、i.softbank.jpなど |

キャリアメールを利用している場合は、フィルターの設定を確認し、必要に応じて変更しましょう。

一部のメールサーバーでは、特定のメールドメインやメールアドレスからのメールを必ず受信できるよう、許可リストへの登録が可能です。もしも特定の送信者からのメールが届かない場合は、そのドメインを許可リストに登録して、相手に再送を依頼しましょう。

企業のメールサーバーを利用している場合は、個人の操作で許可リストへの登録ができないこともあるため、自社のIT部門へ依頼する必要があるでしょう。

パソコンに入れているセキュリティソフトによっては、メールの検査を行い、迷惑メールと判定したら専用のフォルダへ振り分けるものがあります。

導入しているセキュリティソフトによって対応は変わってきますので、もし企業でセキュリティソフトを導入している場合は、自社のIT部門へ問い合わせましょう。

受信フォルダの空き容量が足りないと、新しいメールが受信できない可能性があります。空き容量の確認方法は、利用しているメールサーバーやメールソフトによって異なります。

Gmailを利用している場合は、メールの一括削除も可能です。

まれに、利用しているメールサーバーで障害が発生していたり、メンテナンスが行われていたりすることで、メールの送受信が一時的にできなくなっている場合があります。メールサービス提供元のステータス確認ページやお知らせ情報などを確認しましょう。

メールが届かないトラブルを減らすために、事前に意識しておきたいポイントを紹介します。

メールマガジンやお知らせメールなど、大量のメールを送信する場合は、専用のメール配信システムの利用を検討しましょう。大量送信を通常のメールサーバーで行うと、スパムメールと誤認され、送信元のメールサーバーがブラックリストに登録されるリスクがあります。

メール配信システムを利用することで、適切な制御(送信間隔の調整)やセキュリティ設定により、メールが届かなくなるリスクを下げられます。

メールを送信したあと、確実に相手に届いたかを把握することはできませんが、bccに自分のメールアドレスを追加しておくと送信トラブルのリスクを減らせます。自分に送ったメールを受信することで、少なくとも送信が成功したことを確認できるためです。

ただし、自分に届いたからといって、相手側に正常に届いているとは限らない点に注意しましょう。

メールが届かない状況に備えて、メール以外の連絡手段をあらかじめ決めておくのも有効です。特に、取引先や社内のやり取りでは、メールが届かない場合に備えて、別のコミュニケーション方法を確保しておくことで、業務の遅延を防げます。

従来の電話やFAXに加えて、最近では社外とのやり取りにもビジネスチャットツールを利用する企業が増えてきています。ビジネスチャットツールは、メールと異なりリアルタイムでのやり取りがしやすく、相手にメッセージが届いたかどうかが確認しやすいというメリットがあります。ツールによっては既読マークが表示されるものもあり、コミュニケーションの効率を大幅に向上させることができます。

メールは便利なコミュニケーションツールですが、確実に届く保証はなく、時にはトラブルが発生することもあります。この記事で紹介した内容を押さえることで、メールの不達リスクを低減できます。

さらに、メール以外の連絡手段を用意しておくと、トラブル発生時にもスムーズに対応できます。メールが届かないことが業務が滞ることのないよう、事前に対策を整え、効率的なコミュニケーション環境を構築していきましょう。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。