従業員は家族・親族、パート・アルバイトを合わせても15人という家族経営。2階より上はカルチャーホールとワンルームマンションを貸し出しており、不動産賃貸業も兼ねています。

「初代のころは今で言うコンビニエンスストアに近いよろず屋でした。パンの横に雑誌や書籍が並ぶ業態だったんです。取扱商品の中で出版物がよく売れるため、鶴見書店の名前で再出発したと聞いています」

初代の正典さんは代表として経営を統括し、祖母・宮西弘子さん、2代目である母・小西典子さんと典子さんの弟・宮西和典さん、小西さんの弟・悠哉さんが店に出て働いているのです。3代全員に会える書店は全国的に見ても稀有でしょう。

祖母・弘子さん(中央)、母・典子さんも現役で店頭に出る

祖母・弘子さん(中央)、母・典子さんも現役で店頭に出る

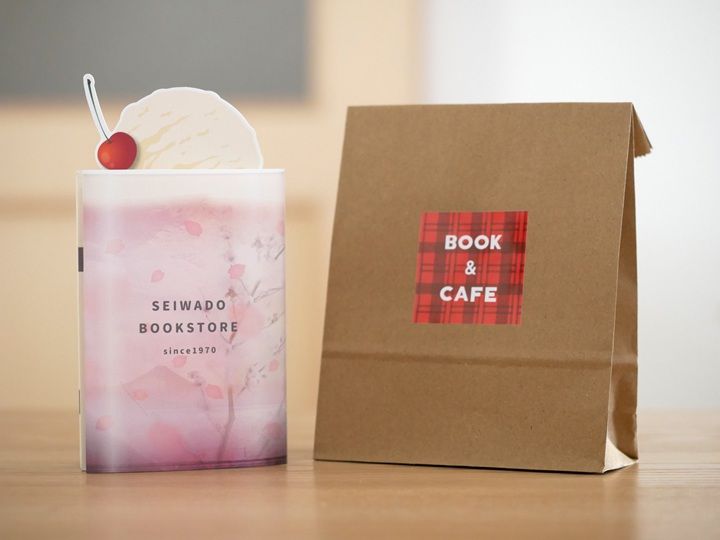

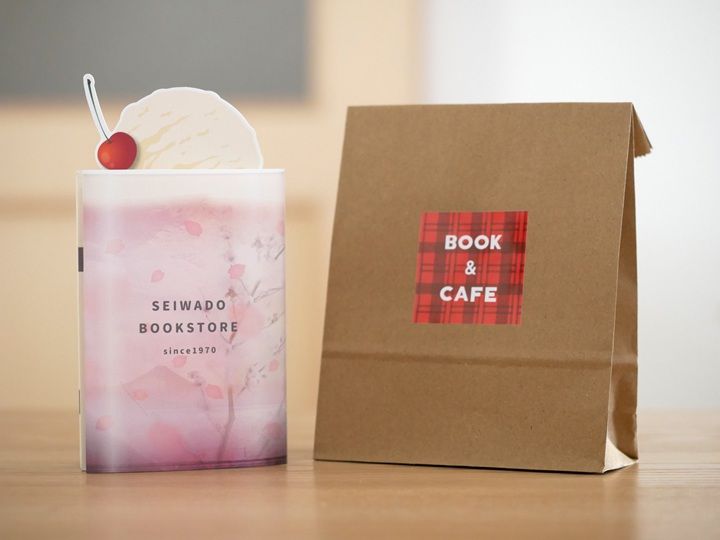

80種類のオリジナルブックカバーのデザインが話題

文庫本を購入すると無料でオリジナルのブックカバーを巻いてもらえるのですが、もう一つの大きな特徴が、クリームソーダ、アイスバー、オルガン、ポップコーンなど、トータルおよそ80種類のデザインの中から約40点の好きなカバーを選べるところにあります。新書(B6判より少し小型の細長い書籍)のバリエーションもあり、選択肢はさらに広がるのです。

「その日に在庫があるブックカバーをメニュー表にしています。カフェでオーダーする感覚でお客様に選んでもらっているのです」

ポップコーン、フォークとワッフル、毛糸と編み針など組み合わせると全貌が現れるブックカバーと栞(正和堂書店提供)

ポップコーン、フォークとワッフル、毛糸と編み針など組み合わせると全貌が現れるブックカバーと栞(正和堂書店提供)

おもしろいのは、その仕組みです。クリームソーダならば、栞(しおり)がアイスクリーム、カバーする書皮がソーダ水。オルガンならば栞が鍵盤、本体が書皮となっているなど、2種類のアイテムをドッキングさせると世界観が完成する仕掛けになっています。

人気はクリームソーダのブックカバー。包装もカフェのテイクアウト風(正和堂書店提供)

人気はクリームソーダのブックカバー。包装もカフェのテイクアウト風(正和堂書店提供)

2017年からスタートしたこのオリジナルブックカバー、すべて3代目・小西さんがアイデアを出し、自らデザインしたものです。SNSを通じて広く知られ、「かわいい」「集めたい」と好評。わざわざ北海道や沖縄、海外からもブックカバー目当ての来客もあるそうです。

オリジナルブックカバーのサービスが軌道に乗り始めてから、文庫本の売り上げは2倍にアップしたといいます。そして、閉店の危機を脱するきっかけとなったのです。

家業の書店は楽しい場所だった

3歳のとき、書道家だった父・清久さんを亡くし、母子家庭で育った小西さん。母親や祖母が働いている家業の書店は、放課後に安心して過ごせる場所でした。

「幼稚園や小学校に通っていた頃、店が暇な時間はスタッフの方に遊んでもらった経験もあって、自分にとって書店は温かで心が躍る場所でした。『まちの本屋さんの灯を消したくない』という気持ちは、そういった楽しい原体験があるのも大きいと思います」

鶴見書店時代(正和堂書店提供)

鶴見書店時代(正和堂書店提供)

1970~80年当時、家業の書店は好況でした。鶴見書店は正和堂書店と名を改め、鶴見区と城東区で3店舗に拡大します。さらに人気に拍車をかけたのが1990年に鶴見区で開催された国際 花と緑の博覧会(通称:花博)です。これにより区内の人口が一気に増加し、客数も増えました。

「それまで周囲は田畑だったのに、花博の開催とともに開発され、地下鉄(現Osaka Metro)長堀鶴見緑地線が開通しました。高層マンションが建ち並び、鶴見区は大阪市内きっての人口密集地となったんです」

中学生になった小西さんは、出版業界に勢いがあった時代を経験しました。

「少年ジャンプの発売日は、肩の高さまで平積みになっていました。ハリー・ポッターの新刊が出ると飛ぶようにはけました。そんなふうに本がたくさん売れた時代でした」

少年期に出版業界の勢いと鶴見区の開発を同時に経験した小西さん

少年期に出版業界の勢いと鶴見区の開発を同時に経験した小西さん

出版不況とスマホの普及で書店がピンチ

京都精華大学卒業後は大日本印刷へ入社し、店頭販促関連を担当します。印刷会社のサラリーマンとして働く中、2000年代後半から家業の斜陽化が始まりました。3店舗あった正和堂書店は一店舗に集約。ベストセラーを求めて客が殺到する現象も起きなくなってきたのです。

「ひどい時期は1日の売り上げは3分の1以下にまで減りました。少子高齢化や余暇の多様化、続々と誕生する大型ショッピングモールにお客様をとられるといった側面はありますが、スマホの普及がもっとも大きな打撃だったと思います。特にファッション・美容・料理・ダイエットなどの書籍や雑誌は当時、軒並み売り上げが落ちたのです。スマホで情報が簡単に手に入りますから」

出版不況のあおりを受け、初代・2代目のモチベーションは下がっていました。加えて祖母の弘子さんが店内で倒れ、看病などサポートの必要があって家族で運営していくのが難しくなってきたのです。

「お店に来てほしい」と自腹でブックカバーを制作

窮状を打開すべく、2017年に弟の悠哉さんが脱サラして入店。書店という文化に思い入れがある小西さんも週末や会社の休日は店を手伝うようになりました。さらに2017年からはInstagram やTwitterなどSNSのアカウントを運用し始めました。

「この時期、日本では1日に200種類の新しい書籍や雑誌が発行されていたそうです。しかし、お客さんは今どんな本が出版されているのか、ほとんど知らない。集客のために、とにかく『こんなにおもしろそうな本が出ているんですよ』と知ってほしかった。アップする新刊の内容によっては19万以上の“いいね!”がつく場合があり、『書籍に関心がある人はまだこんなにたくさんいるんだ』と励まされました」

SNS運用に力を入れ、入荷した新刊をSNSにアップする。新刊の内容によっては19万いいね! を記録する(正和堂書店提供)

SNS運用に力を入れ、入荷した新刊をSNSにアップする。新刊の内容によっては19万いいね! を記録する(正和堂書店提供)

投稿がたびたびバズるようになり、フォロワー数も数万人に増加。しかし、思うように実店舗の集客や売上にはつながりませんでした。新刊情報をSNSで入手したユーザーは、そのままスマホやパソコンでその本をインターネット購入してしまうからです。

「やはりお店に足を運んでもらうためには、店自体にもっと魅力が必要なんだ」。そう考えた小西さんは、アイスキャンディのバーの部分が栞になっているブックカバーを自腹で制作しました。それがSNSやYahoo!ニュースで話題となったのです。

初めてブックカバーを制作したのはアイスキャンディ。バーが栞になっている(正和堂書店提供)

初めてブックカバーを制作したのはアイスキャンディ。バーが栞になっている(正和堂書店提供)

「2013年に『100人のブックカバー展』という企画展があり、自分でデザインした富士山に見えるブックカバーを出展して、好評を得たんです。その体験を思い出し、『うちの店で配布をしてみてもよいのではないか』と考えました」

本を伏せて置くと富士山に見えるブックカバーが発端となった(正和堂書店提供)

本を伏せて置くと富士山に見えるブックカバーが発端となった(正和堂書店提供)

アイスバーのブックカバーと栞は初版が100セットでした。これが1ヵ月かけて在庫がなくなり、「増刷を」「また別のアイデアを」と繰り返してゆくうちに種類も増え、3年ほどかけて次第に正和堂書店の名物となっていったのです。

「現在は1種類につき数千枚印刷しているので、さすがにもう自費でというわけにはいきません。ネットストアでも販売しているブックカバーの売り上げを制作費に充てています。ネットストアでの収益が実店舗の下支えになる、よい循環が生まれてきています」

コロナ禍を経て閉店の危機が現実味

しかし、このような好循環のさなかに起きたのが、コロナ禍でした。緊急事態宣言による外出自粛の影響で全国の書店が苦境に追い込まれたのです。

小西さんはブックカバー配布のクラウドファンディングを実施。集めた資金およそ150万円を元手に全国261の書店に約10万枚のブックカバーを寄贈しました。なかには300枚が1日で在庫切れになる店舗もあり、大きな反響を呼んだのです。

「まちの本屋はもう競争する時代ではない。協業しながら、みんなで本や書店の魅力を伝えていかなければもたないという危機感があったんです」

そんな小西さんの思いをよそに家族の覇気はあがりません。コロナ禍の巣ごもり需要で一時的に売り上げが伸びたものの、それが落ち着くと再び低迷し、「廃業するか、続けるか」という話が持ち上がることが増えてきました。

「出版不況、初代・2代目の高齢化と長年の疲れの蓄積もあって、『継続は難しい』という流れになっていました。しかし、父が早くに他界したこともあり、幼稚園が終わると書店で遊びながら母の仕事終わりを待つのが日常だった僕たち兄弟にとって、書店は単なるお店以上の大切な思い出の場所だったのです。『そんな場所を守るために自分にできることを本当にすべてやり尽くしたのか』という思いに駆られ、2023年に印刷会社を退職し、本腰を入れて書店事業に取り組むことになりました。私の子どもがまだ小さいので、退職して書店の再生に懸けるなら、今のタイミングしかないと」

こうして2023年、小西さんは事業継承をしていきたいと伝え、弟の悠哉さんと立て直しをはかります。

脱サラして家業に入った弟の悠哉さん

脱サラして家業に入った弟の悠哉さん

石鹸メーカーとのコラボ目当てに長蛇の列

小西さんが3代目になってまず手掛けたのが、コラボレーション・ブックカバーです。牛乳石鹸共進社株式会社の看板商品「牛乳石鹸」の箱をモチーフにした新作です。創業110年を超える名だたるトイレタリー企業と個人商店とのコラボは意外性をはらみ、たちまち話題に。企画発足のきっかけは、やはりSNSでした。

牛乳石鹸とのコラボレーションが実現(正和堂書店提供)

牛乳石鹸とのコラボレーションが実現(正和堂書店提供)

「牛乳石鹸の工場が同じ鶴見区にあり、幼い頃から親しみを感じていました。そんな牛乳石鹸のポップアップイベントで“カウブランド赤箱”をいただいたんです。パッケージがレトロで可愛くて、『石鹸のブックカバーってかわいいかもな』と投稿しました。それを本社の方が見てくださっていて、『一緒に地域を活性化させよう』とコラボが実現したんです」

元のパッケージのBeauty Soupを「Beauty Book」にアレンジするなどユーモアがあるこのブックカバーは初版が1000枚。配布開始を告知した日に開店前から行列ができ、わずか半日で在庫切れになる人気ぶりでした。

つまり、半日で文庫本が1000冊売れたのです。スマホによって奪われた客をスマホで取り返したともいえます。

「ここまでの反響の大きさは初めての経験でした。SNSの投稿にも6万いいね! がつき、嬉しさよりも入手できなかったお客様からの苦情のメールや電話を受ける恐さが上回りました。ブックカバーにこれほど人を動かす力があるのだと、改めて感じました」

反響を受けて2023年冬からは全国323の書店でも配布を開始。人気は長く続き、これまで4度の増刷が行われ、3度目からは「栞をこすると石鹸の香りがする」ギミックが加わりました。こすると微小な香料のカプセルがはじける仕組みで、こするまで匂いが出ないのが特徴です。今や鶴見区の新しい名物と言える存在になっています。

「石鹸の香りつきブックカバーも協力書店を募り、11月1日の“本の日”に全国591書店での配布が実現しました。多くの書店の売上が2~4倍に増加したと聞いています」

再び家族一丸となって書店を運営

街歩きなど正和堂書店にとどまらない企画を次々と打ち出しています。現在、店の2階にブックカバー企画などマーケティングの専用室をつくっています。

「よく『代理店を入れたら楽になるし、もっとプロジェクトを大掛かりにできるのに』と言われるのですが、それだと『まちの書店を身近に感じてほしい』という最初の目的からぶれてしまいます。そこを見失わず、自分たちでできる範囲で地道にやっていきたいです」

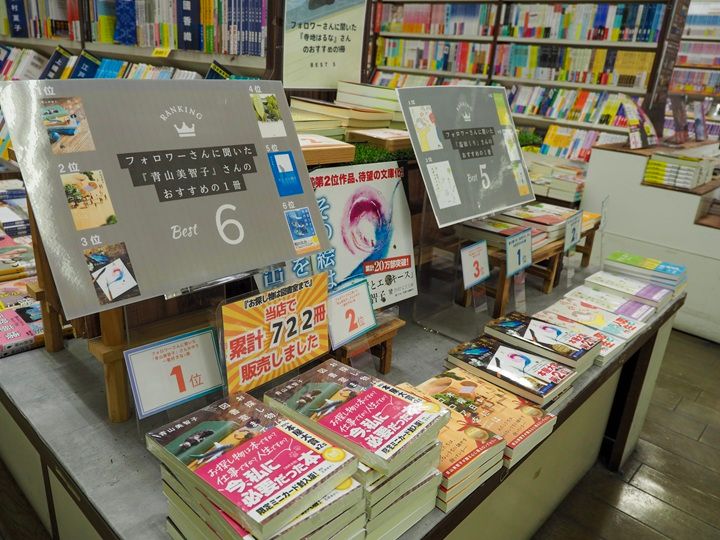

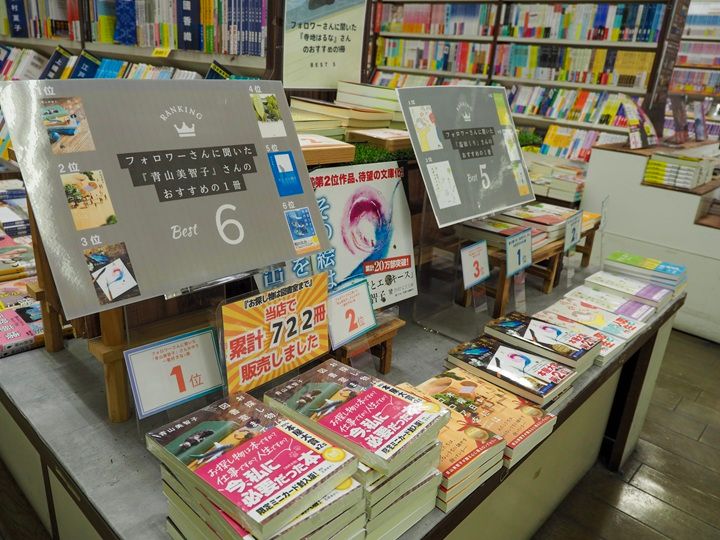

現在SNSの総登録者数が20万人を超え、独立系書店としては破格のユーザー数を誇る正和堂書店。店内を見渡しても、SNSとの連携を重要視している姿勢が伝わってきます。作家の人気作品をアンケートして回答を募り、順位を公表するなど、フォロワーとの関係を大切にしているのです。そしてこれらSNSの運用、ブックカバー企画などが奏功し、売上は苦境期の1.5倍になったといいます。

SNSでアンケートを募り、店内で順位を公表している

SNSでアンケートを募り、店内で順位を公表している

「何よりもよかったのは、家族が再び書店経営に前向きになってくれたことです。一時期は『長男がまた変なことをやってる』という目で見られていましたから」

そして小西さんは、次の一歩を進めようとしていました。

「路面店ならではの立地を大切にし、少しずつ書籍を中心とする複合店にしていきたいですね。読書ができて、カフェがあって、オリジナル雑貨なども置いて、楽しめる場所に。弟が社交的なので、読書にまつわるゲームなども開催したいと考えています」

幼いころ、書店は「楽しい場所だった」と語った小西さん。街から書店が減少してゆく昨今、「楽しい場所としての書店」を令和によみがえらせようとしていました。楽しい要素を巻き込みながら新たな書店を作り出す。それこそまさにブックカバーではないでしょうか。