2020年にサントリーのコーヒーブランド「BOSS」の新商品のWeb動画に出演したり、「東京インターナショナル・ギフト・ショー」などの展示会に町工場の仲間たちと出展したり、地元のFM川口の町工場応援番組「メタリックフライデー」でDJを務めたりと、界隈では名の知れた町工場です。

栗原さんは自身のことを時々「口下手でちっぽけな存在」だと言いますが、それでも積極的に前に出るようになったのは、2008年のリーマンショックを経験してからでした。

当時は、売上高70%減という大打撃。下請けの請負加工だけに頼るビジネスモデルに危機感を感じ、同業の仲間たちとSNSを活用して立ち上げたものづくりコミュニティ「MAKERS LINK」には、最初の数ヵ月で数百人が集まりました。

さらに、「価格だけで選ばれる関係から抜け出したい」と思い、文具やキャンプ用品などの自社ブランドを展開しました。自社ブランド自体の売上は全体の10%程度ですが、自社ブランドをきっけかに始まった仕事からの売上が40%に達しています。これらの商品が2020年のコロナショックの落ち込みをカバーしたといいます。

コロナ禍が明けてからの「名前のないショック」

ようやくコロナ禍が明けて、新たな仕事の依頼が来るかと待ち受けていましたが、予想以上にその動きは鈍いものでした。

「金属加工はどこかの会社からの仕事が終わっても、次の依頼が来るというサイクルで成り立っていたのですが去年ぐらいから潮目が変わりました」。新たな加工依頼がなかなか来なくなったのです。

この動きは栗原精機だけではありません。すべての業種、すべての会社の景気が悪いわけではないのですが、取材をしていると、2024年後半あたりから、中国向けに製品を輸出していた企業からの仕事がなくなった、試作依頼が数か月来ないという経営者の声をぽつりぽつりと耳にするようになりました。

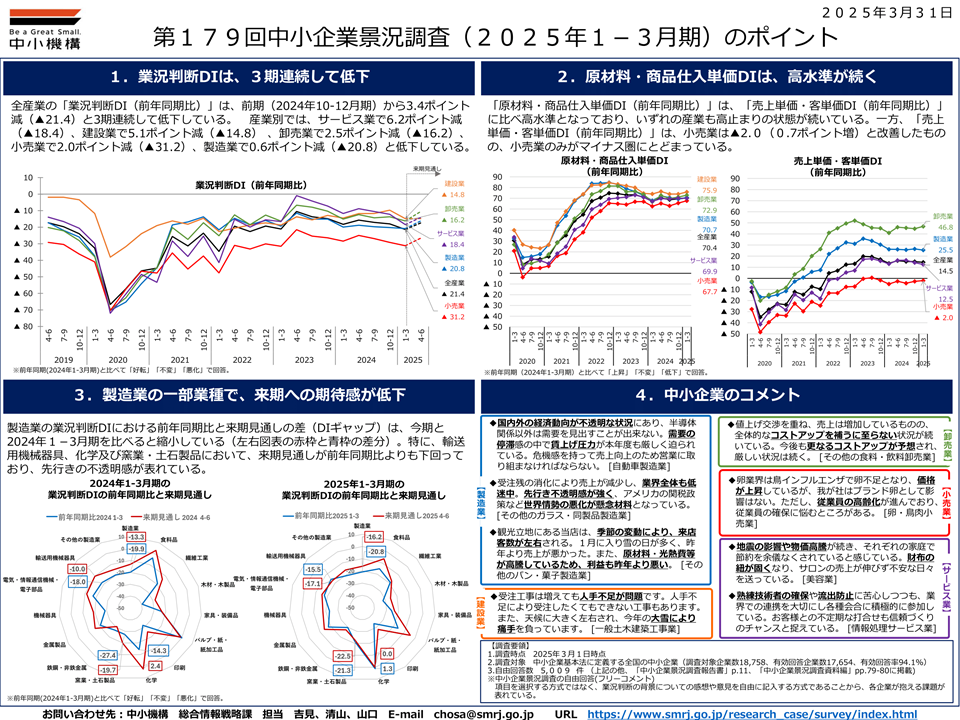

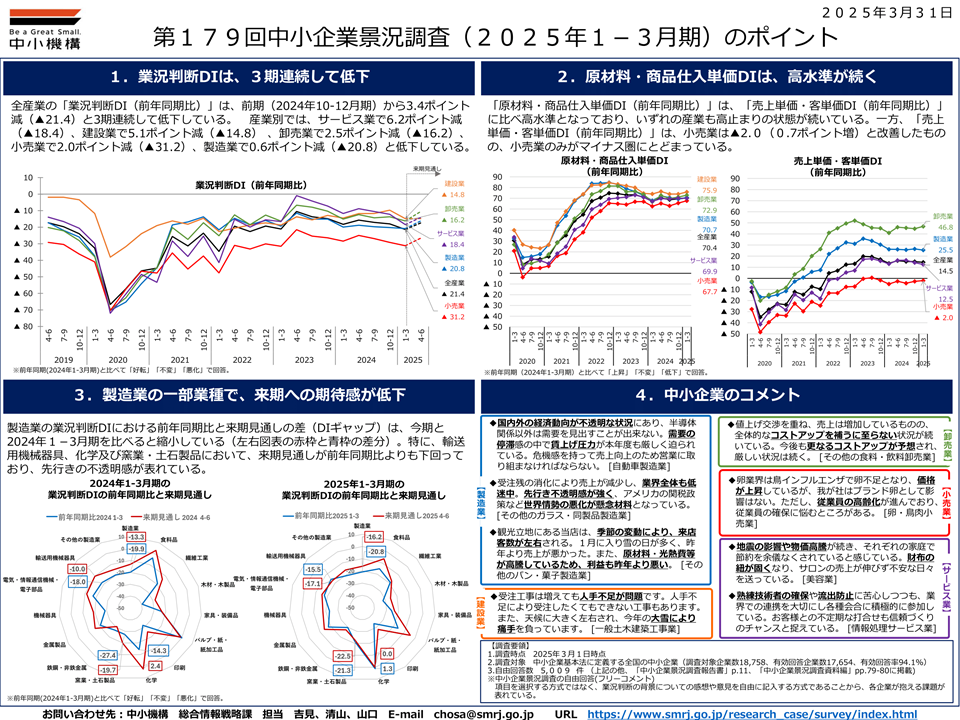

中小企業庁と中小機構が実施している中小企業景況調査でも、2023年4-6月期以降、さらに悪化傾向にあり、企業経営者の景気判断(業況DI)はなかなか上向いてきません。

中小企業景況調査第179回(2025年1-3月期)調査結果のポイント。全産業の「業況判断DI(前年同期比)」は、前期(2024年10-12月期)から3.4ポイント減(▲21.4)と3期連続低下しており、産業別でみても、製造業で0.6ポイント減(▲20.8)と厳しい数字が表れている(中小機構の公式サイトから https://www.smrj.go.jp/research_case/survey/)

中小企業景況調査第179回(2025年1-3月期)調査結果のポイント。全産業の「業況判断DI(前年同期比)」は、前期(2024年10-12月期)から3.4ポイント減(▲21.4)と3期連続低下しており、産業別でみても、製造業で0.6ポイント減(▲20.8)と厳しい数字が表れている(中小機構の公式サイトから https://www.smrj.go.jp/research_case/survey/)

栗原さんは「リーマンショック、コロナショックと景気が大きく落ちこむときは名前が付くことがありますが、いまを例えるなら『名前のないショック』。社会全体で、中小企業を応援しようというムードにもなりづらく、じりじりと追い込まれていくようです」と感じています。

そんな雰囲気のなか、2025年3月からはアメリカのトランプ政権が追加関税を相次いで発動しており、今後、実体経済や製造業にどの程度、影響が出るのか、ますますこの先の見通しが難しくなっています。

「歯車が抜け落ちるのを食い止めたい」

この10年で廃業することを決めた仲間の町工場は少なくありません。栗原さんは、日本として製造業のサプライチェーンの各工程を「歯車」に例え、「歯車が少しずつ抜けていくのをどうにかしてみんなで食い止めてきました。でも、これ以上進むと一気に歯車全体が抜け落ちてしまうかもしれない」という危機感を抱いています。

町工場やデザイナーなどが自社製品開発をする際の事業資金を集めて提供する仕組みなど、アイデアは無限に湧いてきますが、自分ひとりでは解決できません。そこで製造業が元気になるようなきっかけを作ろうとSNSや知人に広く協力を呼び掛けています。

栗原さんが仕掛ける三つの起爆剤

製造業を盛り上げる起爆剤の一つとして考えているのは、町工場が集まる「町工場プロダクツ」の活性化です。

元々は「東京インターナショナル・ギフト・ショー」などの展示会への共同出展から始まりましたが、次第に、生活雑貨を取り扱う「ロフト」や台湾でのポップアップストアの出店など露出する場が増えていました。

今後はさらに商品化までを手伝ったり、いっしょに販路を開拓したり、技術コラボができる場をつくったりしようと考えています。

中小企業の展示会出展だけでなく、デザイン・設計・海外進出・広報などの支援まで広げようとしている「町工場プロダクツ」

中小企業の展示会出展だけでなく、デザイン・設計・海外進出・広報などの支援まで広げようとしている「町工場プロダクツ」

そのほかにも、町工場とファンをつなぐ・オンラインコミュニティ「町プロタウン」をさらに活発にしたり、ニックネームである「おやっさん」にちなみ、自身のブランド「OYASSANN&CO.」を立ち上げ、セミナー・イベント登壇やメディアへの執筆を始め、自身で発信力をつけようともしたりもしています。

栗原稔さん自身のブランド「OYASSANN&CO.」

栗原稔さん自身のブランド「OYASSANN&CO.」

病気をきっかけに体力が落ち、昔と同じようには働けませんが、それでも精力的に動いているのには理由があります。

「7歳の孫が大人になったときに、自分もやってみたいと思える『ものづくり』が日本で続いている、そんな次の時代を実現したいんです」

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。

おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。