100億円企業へ 「成長の壁」の打破に必要な経営力 中小企業白書から

地域の中小企業が「100億円企業」(売上高100億円以上の企業)の中堅企業に成長することは、高いレベルでの外需獲得、域内経済の牽引、そして賃上げに大きく貢献するとして、政府は2025年度、とくに支援に力を入れています。100億円規模の企業へとスケールアップしていくために必要な「経営力」について、中小企業庁の研究会や2025年版中小企業白書から読み解きました。

地域の中小企業が「100億円企業」(売上高100億円以上の企業)の中堅企業に成長することは、高いレベルでの外需獲得、域内経済の牽引、そして賃上げに大きく貢献するとして、政府は2025年度、とくに支援に力を入れています。100億円規模の企業へとスケールアップしていくために必要な「経営力」について、中小企業庁の研究会や2025年版中小企業白書から読み解きました。

目次

100億円企業とは、年間の売上高が100億円以上ある企業を指します。

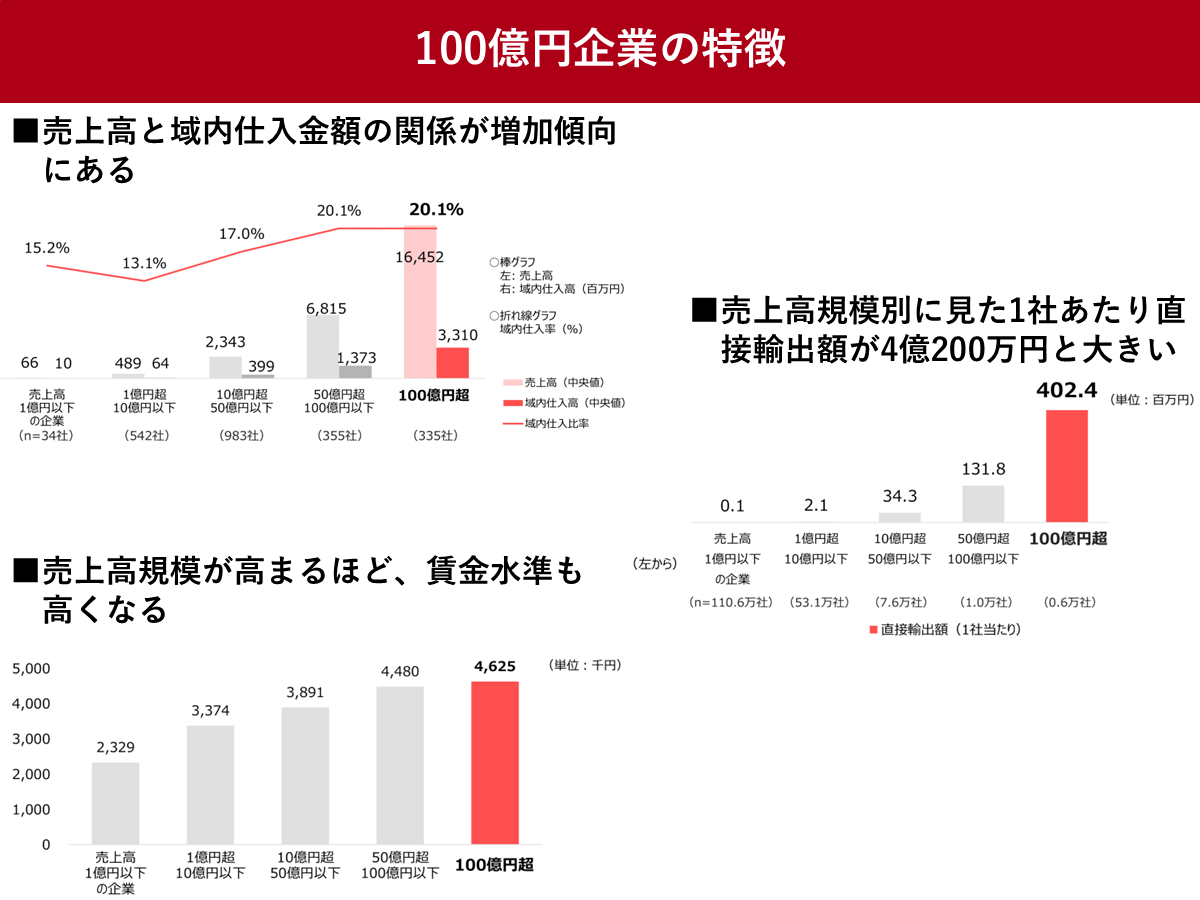

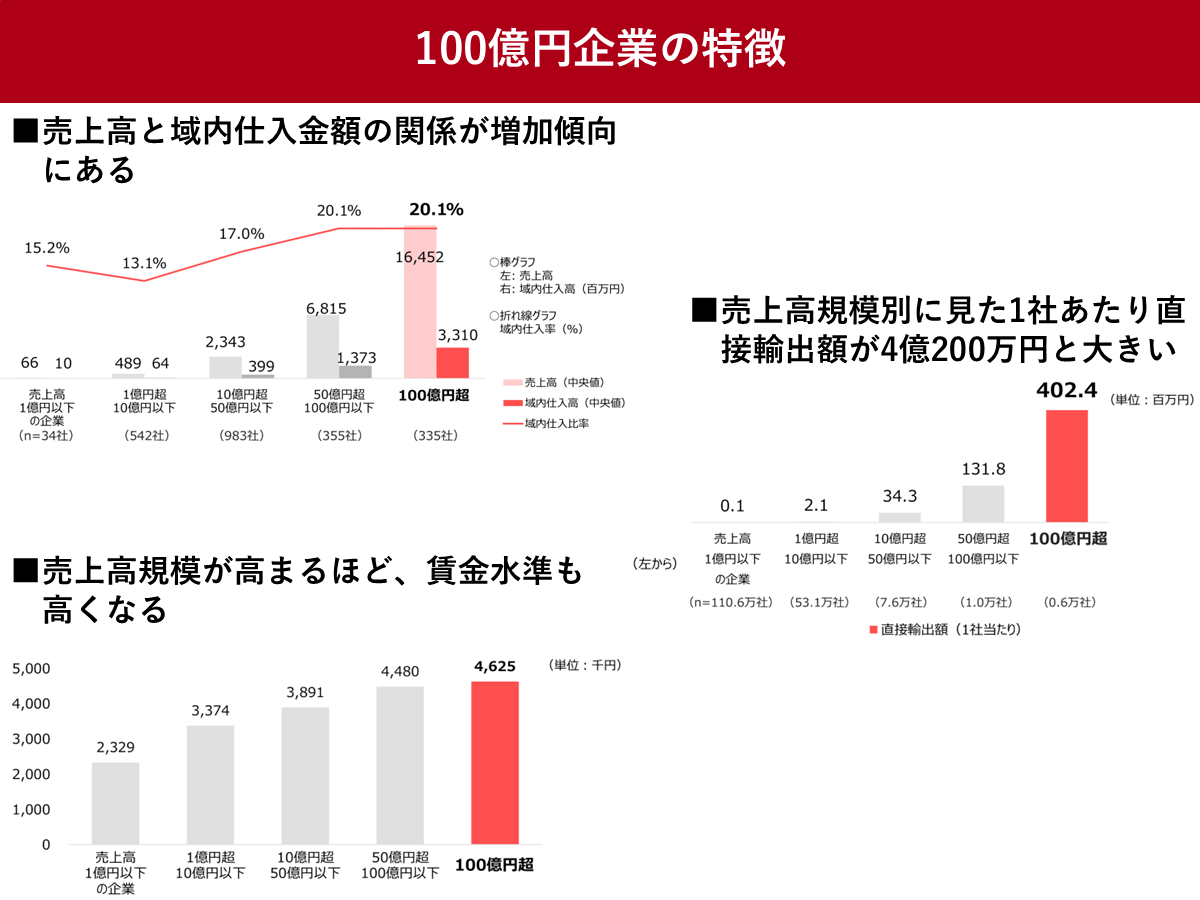

中小企業庁の資料(PDF)によると、売上高100億円以上に成長した企業は、中小企業だった頃と比べて、直接輸出額が平均値200万円から4億200万円へ、域内仕入高(仕入比率)は6400万円(13.1%)から33.1億円(20.1%)へ、従業員1人あたりの賃金は、平均値で337.4万4円から462.5万円へ伸びる傾向にあります。

経済産業省の中小企業の成長経営の実現に向けた研究会は、第2次中間報告書のなかで「賃上げ・投資を積極的・継続的に行うには、一定の企業規模への成長が必要となるが、100億企業は一つの目安となるような企業規模」だと指摘しています。

こうしたことから、政府は、改正産業競争力強化法で中堅企業という枠を設け、域内経済牽引や外需拡大に貢献し、賃上げを可能にする持続的な利益を生み出す目安の一つを売上高100億円超と定義しました。

研究会の資料によると、売上高1~10億円から100億円以上に成長した178社は、競合他社と差別化された価値を提供できる独自のポジションを獲得しており、その成長には3つの類型があるといいます。

市場規模が拡大する市場を見極め、その成長を取り込むことで成長を遂げるパターンです。DX・システム開発、医療・介護、サーキュラーエコノミー、人材紹介・人材派遣、GX(省エネ・再エネ)、オンラインゲーム・マンガなどがこの類型に含まれます。

↓ここから続き

技術の独自性を徹底的に追求したり、ニッチな分野を発見したりすることで独自の市場を築き、成長するパターンです。

リーマンショックによる経営危機を機に、自社の事業戦略を転換。汎用機械の製造を止め、微細加工機の製造に特化した、グローバル・ニッチ・トップ戦略を採用した「碌々産業」や、高い機能とデザイン性を持つ高級家電のブランド市場を確立した「バルミューダ」などの例があります。

M&A(合併・買収)を積極的に活用し、異質な事業とのシナジーを創出することで成長を目指すパターンです。

前田工繊(土木資材)のように、地方メーカー17社をM&Aし、自社とM&A実施先との顧客基盤・人材・技術等を上手く混ぜ、新工法・新製品の開発や顧客基盤の拡大を推進して成長している例があります。

研究会は100億円企業に次のような特徴があると指摘しています。

100億企業への成長過程で、総資産に対する借入金の割合は低下し、利益剰余金等の割合は増加する傾向があるといいます。

研究会は「利益剰余金を確保して自己資本比率を高めることで、自己資金での投資が可能になるほか、借入余地が拡大する、出資を受けやすくなるなど、資金調達の幅も広がる」と述べています。

100億企業では、特定の1社への取引依存度の高い企業は少なく、特定の1社への取引依存度が低い企業群のほうが経常利益率の高い企業数が多いなど、取引依存度は経常利益率と関係が見られます。

研究会は「特定企業への依存を脱却して多様な取引先を持つことは、成長する企業の多くに共通して見られる特徴であり、成長に当たっては、他社と差別化された独自のビジネスモデルを構想し、 自社でイニシアティブを持つことが重要である」としています。

100億企業は成長の前後で、有形固定資産や研究開発費、輸出実績企業比率が伸びていました。研究会は「非成長企業と比較すると、その伸びは顕著であり、100億企業では成長の過程において、投資や研究開発、輸出等を積極的に行っていることが見てとれる」と分析しています。

一方、2025年版中小企業白書は、100億円企業になるためには「成長の壁」があるといい、成長・発展を遂げるには、経営者が、自らが置かれている状況と方向性を把握し、的確な対策を打つ力としての「経営力」が重要だと指摘しています。

具体的には次のような取り組みが有効だというデータが出ています。

このほかにも、2025年版中小企業白書は、売上高が伸びるほど、従業員への経営理念・ビジョンの共有をしている割合が高まっていました。売上高100億円以上の企業の89.9%が「従業員への経営理念・ビジョンの共有に取り組んでいる」と回答しています。

側島製罐は存在意義・価値を定義するMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)づくりなどを通じて組織の活性化につなげています。

2025年中小企業白書によると、売上高10億円未満と100億円以上の事業者で規模拡大に向けて重視する戦略を比較すると、組織・人材戦略として、100億円以上では、事業拡大の中で、経営者と同じ目線で判断できる経営人材と、DXによる業務変革を主導できる人材を重視する傾向にありました。

一方、10億円未満では、経営者にないスキルを補完する専門人材の確保と、経営者に集中しがちな職務権限の委譲が必要で、経営者一人の経営体制の限界の克服が課題となっています。

投資戦略として、「設備・拠点の新設」「M&A」「輸出」は、売上高規模の大きい事業者の方がより重視している傾向がありました。

スケールアップを実現した事業者では、プロダクト・イノベーション、ビジネス・プロセス・イノベーションといったイノベーション活動に取り組んでいる割合が高い傾向がありました。

売上高規模が小さい事業者では「支援機関」を活用する割合が比較的高いが、「100億企業」では「仕入先」「大学等」など外部のプレイヤーと直接連携できており、オープンイノベーションに取り組んでいる事業者も一定数存在するのだといいます。

こうした事例や分析から中小企業が成長の壁を乗り越え、100億円企業へと成長するためには、以下のような戦略的な取り組みが必要だと言えます。

そして、最後に100億円企業への成長を牽引するのは、経営者自身の強い成長意欲です。

異業種や広域の経営者ネットワークへの参加を通じて視野を広げ、リスキリング(学び直し)に積極的に取り組む姿勢が、組織全体の成長を促します。梅乃宿酒造のように、経営者自身の意識改革が会社の変革につながり、売上増加や人材確保を実現する事例も生まれています。

(続きは会員登録で読めます)

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。

おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。

おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。

朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。

さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。

ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。